定額減税補足給付金(不足額給付)について

※お知らせ※

今回、定額減税補足給付金(不足額給付)の支給対象となる方には、8月下旬より支給に関するお知らせや確認書・申請書を順次郵送しておりますので、届き次第手続きをお願いします。

※なお、自身が給付対象になり得ると考えられる方で、9月中旬になっても通知が届かない場合は役場税務課までご連絡ください。

定額減税補足給付金(不足額給付)とは

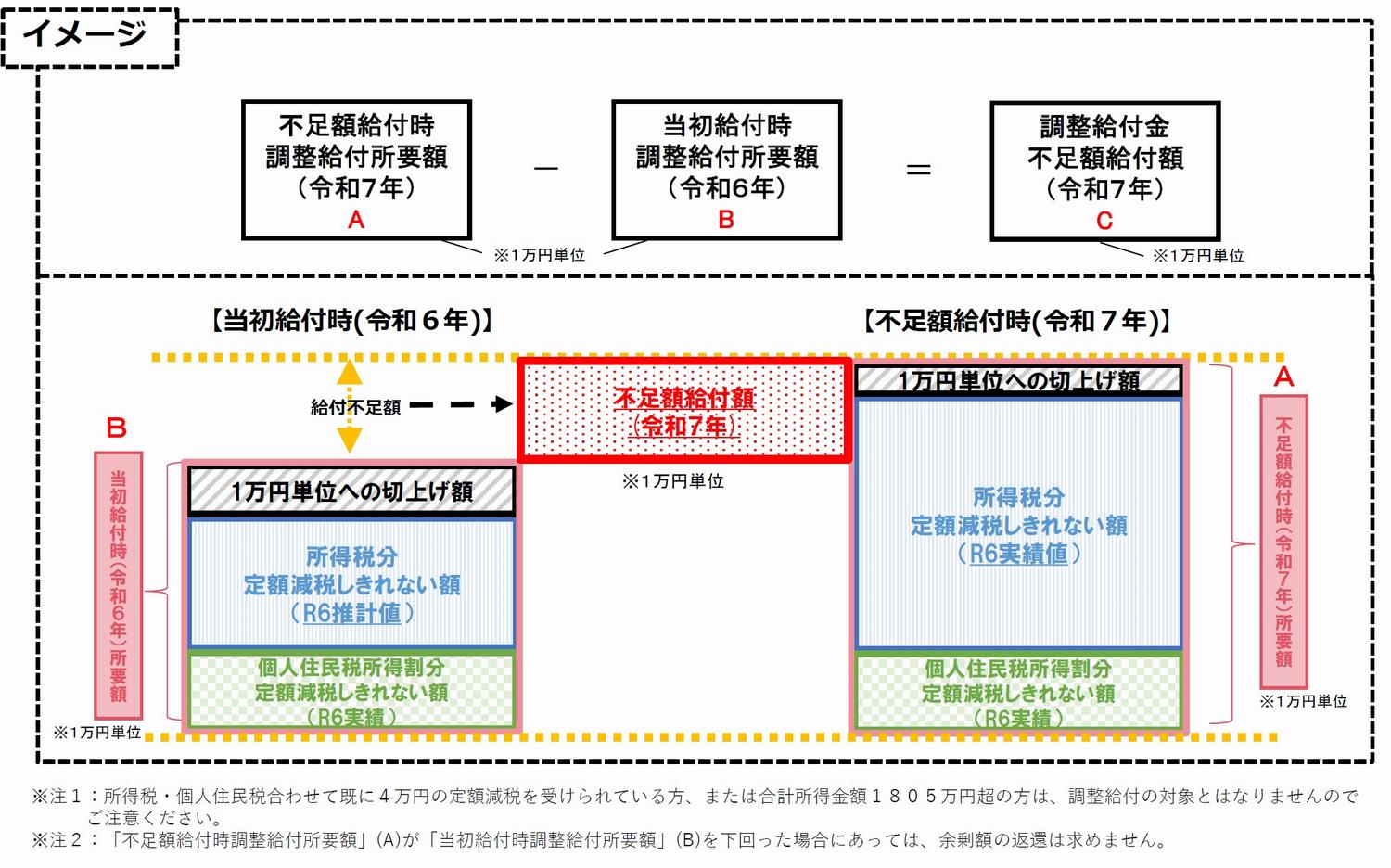

令和6年度に実施された定額減税(所得税3万円、住民税1万円)や、定額減税しきれないと見込まれる方を対象とした調整給付金の支給において不足が生じた場合、追加で給付を行うものです。

(定額減税については、こちら(「国税庁のホームページ」新しいウィンドウで表示します)をご覧ください。)

対象者について

令和7年1月1日時点で越前町に住民登録のある方(越前町で町県民税を課税されている方)で、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」の要件に該当する方に対して給付します。

「不足額給付1」

昨年支給した調整給付金では、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定しています。

令和6年の所得で計算した結果、給付額に不足が生じた方に対して、差額分(1万円単位に切上げ)を給付します。

(不足が生じる主な理由)

- 退職や転職によって、令和6年の所得が令和5年より減少した

- お子さんの誕生などにより、令和6年中に扶養親族が増えた

- 令和5年中は学生で所得がなかったが、就職により令和6年は所得があった

などの理由により、所得額や控除額に変動があった場合に不足が生じることがあります。

「不足額給付2」

以下のすべての要件を満たし、定額減税や調整給付金の対象とならなかった方に対して、原則4万円を給付します。

- 令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割がともに非課税である(定額減税前税額がゼロ)

- 税制度上、「扶養親族」の対象外である(事業専従者の方や合計所得金額が48万円以上の方)

- 令和5・6年に行われた低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)の対象世帯の世帯主・世帯員でない

※令和6年1月1日時点で日本国内に居住されていない方は、3万円の支給となります。その他、所得や調整給付金の支給額など個々の状況により、1~3万円の支給となる場合があります。

申請手続き(方法)について

対象となる方には、8月下旬より通知を郵送にて順次お送りしています。通知内容により手続き方法が異なりますので、ご注意ください。

「支給のお知らせ」が届いた方

昨年、調整給付金が支給された方で今回の給付金(不足額給付1)の対象となった方にお送りしています。

通知内容に記載された口座へ振込ますので、原則お手続きは不要です。

※口座情報に変更がある場合は手続きが必要ですので、役場税務課までご連絡ください。

「支給確認書」が届いた方

今回、新たに給付金(不足額給付1)の対象となった方にお送りしています。

お手続きが必要となりますので、必要事項の記入および本人確認書類や通帳の写しを添付のうえ、役場までご返送ください。

「申請書」が届いた方

今回、給付金(不足額給付2)の対象となった方にお送りしています。

お手続きが必要となりますので、必要事項の記入および本人確認書類や通帳の写しを添付のうえ、役場までご返送ください。

給付金を装った詐欺にご注意ください。

不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった際には、警察相談専用電話(#9110)、又は最寄りの警察署へご連絡ください。

・越前町から現金自動預払機(ATM)などの操作をお願いすることは、絶対にありません。

・越前町が給付のために手数料の払込を求めることは、絶対にありません。

定額減税補足給付金(不足額給付)に関するお問い合わせ先

越前町役場税務課 電話番号 0778-34-8709 受付時間 平日:8:30~17:15

関連リンク

- 「定額減税 特設サイト」(国税庁のホームページへ)(新しいウィンドウで表示します)

- 「定額減税・各種給付の詳細」(内閣官房のホームページへ)(新しいウィンドウで表示します)

※PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(新しいウィンドウで表示します)が必要です。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

- 税務課

-

電話番号:0778-34-8709

ファックス番号:0778-34-1235

アンケートにご協力下さい

この記事はいかがでしたか?

アンケートにご協力をお願いします。

越前町からのお知らせ(定額減税補足給付金 不足額給付)(PDF形式 213キロバイト)

越前町からのお知らせ(定額減税補足給付金 不足額給付)(PDF形式 213キロバイト)