1 泰澄和尚とは

(1)泰澄和尚とは

『泰澄和尚伝記』によると、泰澄は越前国麻生津の三神安角を父、伊野氏の女性を母として、天武天皇11年(682)6月11日に生まれた。幼い頃から普通の児童とは異なり、泥で仏像を作ったりしていたが、持統天皇7年(693)[11歳を重視すれば持統天皇6年(692)]にこの地を訪れた道昭が神童であることを見抜き、両親にその旨を伝えた。14歳[元和本・大谷寺本では11歳]の時に十一面観音の夢告を受け、越知峯の坂本の岩屋に通い、後年この峰に籠もって修行に励んだ。

大宝2年(702)には伴安麻呂が勅使として遣わされ、泰澄は鎮護国家の法師となった。この年、能登島より小沙弥が訪れ、やがて泰澄の身の回りの世話をするようになり、臥行者と呼ばれた。臥行者は北海の行船から米を徴収し和尚に供していたが、和銅5年(712)中央の政府に納める米を運搬して出羽よりやってきた船の船頭の神部浄定は、これを断った。臥行者が怒ると、船の米は飛んで越知峰に来集したため、仏徳の不思議を見て浄定は和尚に謝った。そして米を返してもらい、これを中央に届けたのち和尚の弟子となって傍らに侍した。

泰澄は霊亀2年(716)、白山神とみられる貴女の夢告を受けた。養老元年(717)4月1日、母のゆかりの地である白山の麓の大野隈、苔川東の伊野原に来宿した。すると貴女は東の林泉に来るように告げた。泰澄は林泉に来て祈念すると、貴女が再び現れ、自分は伊弉諾尊(伊弉冉尊か)で、妙理大権現と号すと語った。さらに白山天領の禅定(霊山の頂上)に登ると、緑碧池(翠ヶ池)の側で最初に九頭龍王が、次に白山神の本地仏である十一面観音が現れた。続いて左弧峰で聖観音の現身である小白山別山大行事、右弧峰で阿弥陀の現身である大己貴を感得した。その後、白山に居し、日夜苦行を積んだ。

養老6年(722)には浄定行者とともに都に赴き、元正天皇の病の治療にあたった。その功から和尚は護持僧として禅師の位を授けられ、諱を「神融禅師」と号した。また、神亀2年(725)7月には白山妙理大権現に参詣した行基と出会い、その質問に答えて種々の現瑞などを語り、極楽での再会を誓った。天平8年(736)には都に出て玄昉に会い、十一面経を授けられた。翌9年(737)には、当時大流行していた天然痘の鎮撫のため、勅を受けて十一面法を修した。その功により「大和尚」の位を賜り、諱を「泰澄」と号した。

天平宝字2年(758)からは越知峯の大谷仙崛に蟄居した。神護景雲元年(767)には一万基の三重木塔を勧進造立し、勅使の吉備真備に付けて奉った。このとき泰澄は3月に入定することを予言した。同年3月18日、泰澄は予言通り結跏趺坐し、大日の定印を結んで、86歳で遷化した。その遺骨は石の柩に入れ、大師房に葬った。

越知山大権現垂迹図

(2)泰澄の伝承と人物像

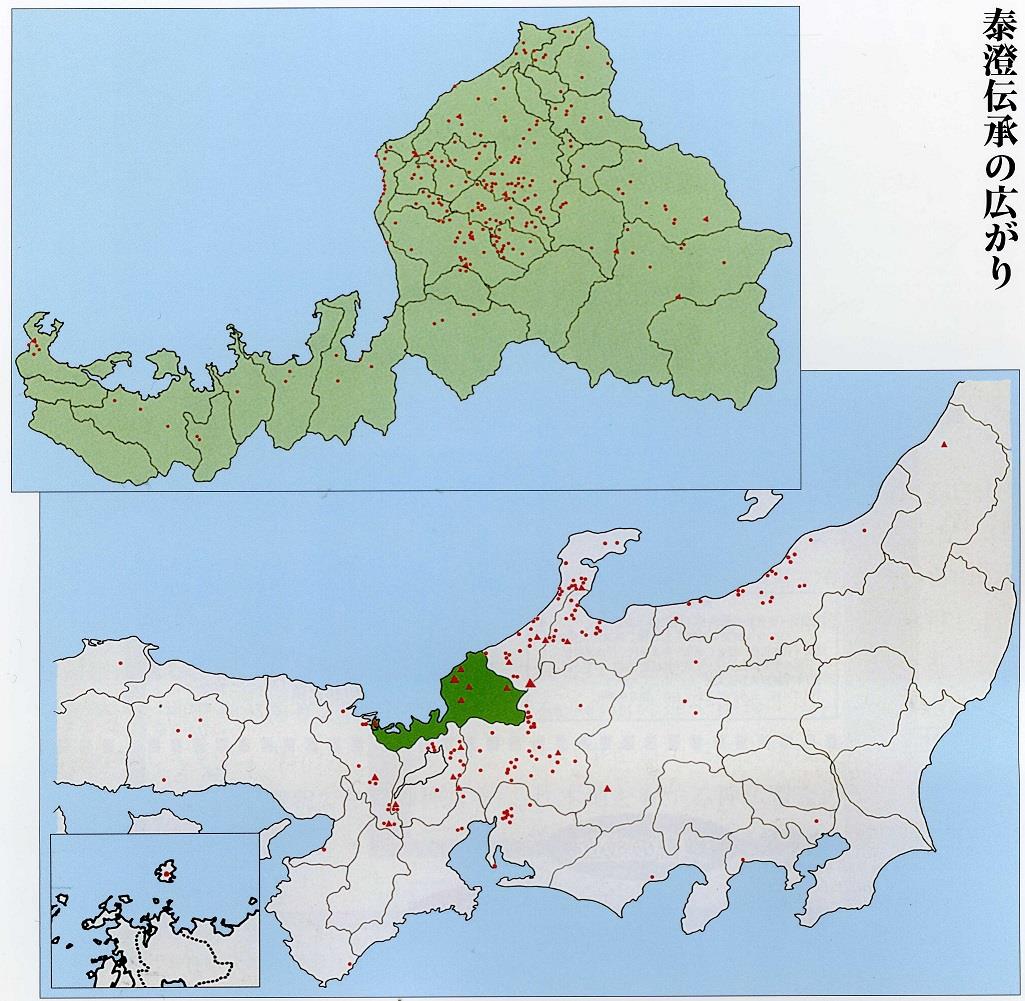

数々の逸話が残る泰澄だが、その伝説が語り継がれるのは、福井県内だけにとどまらない。人々のために霊験を振るった泰澄の軌跡は全国で確認されており、北は山形県から南は長崎県まで、その数800余りを数える。神通力をもって出現させた湧き水など、摩訶不思議な話も含めると、2,000は下らないとされる。

さて、小林祟仁氏の「泰澄の人物像」(『智山学報』第52輯所収)という論文がある。ここでは泰澄に関する史料、とくに従来重要視されなかった幾つかの別伝を整理し、7つの側面にまとめられた。1が白山開山者、2が遍歴修行者、3が神祗信仰者、4が密教信仰の先駆者、5が朝廷の護持僧、6が神仙的人物、7が法華経持経者である。

小林氏によると、これらの要素が互いに結びつき全体として、ひとつの泰澄像が形成されたと述べる。これだけの側面が並ぶと、まさに泰澄は「異人」(普通の人と違ってすぐれた人、仙人など不思議な術を使う人など)というに相応しい人物だろう。

実際に、標高2000mを超える白山の開山、北陸さらには近江・畿内にかけての広範囲にわたる足跡、各霊地における神祗信仰との関わりは、斗藪(とそう)という山林修行の一形態を想起させるものである。なかでも『泰澄和尚伝記』に描かれた密教僧的な泰澄像を踏まえて『元亨釈書』や『真言伝』には、泰澄を空海以前の真言の験者とみる立場を載せるが、実際には雑密的な信仰に関する断片的な事例が天平年間(729~749)以降に表面化してくることは確かである。

さらに、奈良時代初期の段階での雑密信仰の浸透度も含め、こうした人物像が後世の潤色に過ぎないのか、それとも泰澄の実像に近いのか、あるいは北陸における何人何代かの宗教者の足跡が、泰澄という人物に凝縮して伝承されたのだろうか。もし、これらの人物像が奈良初期の時点であり得たとするならば、天平期以降の仏者による山林修行、のちの平安仏教や修験道へと繋がる先駆的なあり方として注目される。

泰澄伝承の広がり

2 泰澄は実在したのか?

(1)泰澄の実在性に関する議論

白山を開山した高僧・泰澄とは、どのような人物だったのか。泰澄が実在の人物か否かについては意見が分かれる。『泰澄和尚伝記』によると、泰澄は天皇の病を治し疫病を鎮めるなど都での活躍が語られる。泰澄の生涯を記した『泰澄和尚伝記』はその書写年代が新しく、奈良時代の国史にもその名が登場しないことから、研究者の間では架空説が展開し、神話さながらの伝承が非科学的で信憑性に欠け、また伝説の多さから複数の人物の業績が一人に集約されたとする複数説もある。

泰澄が架空の存在ならば、なぜ『泰澄和尚伝記』をはじめ『元亨釈書』『真言伝』などに、その事蹟が記されたのだろうか。伝記に新しい時代の説話的な要素があるからと言って、その存在を完全に否定できるだろうか。その実在に迫るうえで鍵となるのが、奥書に泰澄と記された『根本説一切有部毘奈耶雑事』巻第21という経典や、越知山山頂周辺で発見された考古資料の数々である。その関連史料を見ていこう。

泰澄が実在したか否かについては、『泰澄和尚伝記』とそれ以外の泰澄伝に関する史料を除けばほとんど見当たらないが、「泰澄」の名が記された奈良時代唯一の史料がある。宮内庁書陵部に保管された『根本説一切有部毘奈耶雑事』巻第21という経典である。奥書には「天平二年庚午六月七日、為/上酬慈蔭、下救衆生、謹書写畢/泰澄」とある。上は仏菩薩の慈悲に報い、下は衆生を救済するためという写経の目的と、天平2年(730)6月7日に謹んで書写し終えたと記される。

経典名の「説一切有部」とは部派仏教(小乗仏教)の一派の名称で、また「毘奈耶」とあるのは戒律・教団の規律のことである。8世紀に唐の義浄という僧が「根本説一切有部毘奈耶」という50巻の仏典を翻訳したが、これらは説一切有部の一派で誦された戒律(毘奈耶=律蔵)である。「雑事」は諸律の雑犍度、すなわち修道の資具に関する規定を説いた篇章に相当し、戒律を制した因縁や仏とその弟子に関する説話などを集めた書物である。義浄による翻訳で、40巻で構成されるが、そのうち巻第21を仏の慈悲の恩徳に報い、衆生を救済するという目的で、泰澄が写経に関係したことがわかる。

この人物が白山信仰の開創者と同一人物かどうかは定かではないが、もしそうならば奈良時代の史料として泰澄の実在を示す唯一の事例となる。この写経に関わった人物像について、高瀬重雄氏の言を借りると、「上は慈蔭に酬い、下は衆生を救わんがために謹書」したとすれば、またこの写経が写経生ではなく、しかも泰澄自らの手になったとすれば、その文字の精緻さや筆づかいの厳正さもその教養と人となりの一端を示しており、単なる在野の私度僧以上に、越の大徳と呼ばれるにふさわしい教養ある僧侶といわねばならない。『泰澄和尚伝記』に記された都での活動を積極的に評価すれば、泰澄の真筆であったことも充分に考えられる。

泰澄にまつわる伝説・伝記にみえる事跡は荒唐無稽なものも多いが、奈良時代以来の山林修行僧の一端を示している。8世紀の神仏習合から10世紀以降の本地垂迹説にかけて、その思想が広がるなか白山修験への動きも高まっていき、泰澄の事蹟として様々な要素が付加されたものと思われる。しかし、本郷真紹氏も述べるように、伝記には明らかに後世の付加・潤色と認められる部分が存在するので、そのまま奈良時代を生きた一僧の集態を伝える書物として扱うことはできないが、後世創作されたものとして独自の価値を見出さないというのも、正しい姿勢とはいえないように思われる。

天皇の病を治す行為は護持僧の位置づけで、国史にこそ登場しないが、地方で活動した山林修行僧の名声が中央にまで届き、律令国家や王権の興味をひいて中央に召し出され、天皇らの看病に従事したというのも『日本霊異記』などの事例より存在したことが認められるし、その功績によって特別の地位・待遇を得たというのも充分にあり得ることであった。

加えて、越前国生まれの泰澄の伝承が、なぜか都周辺に色濃く残ることは、その活動領域の広さを示している。『泰澄和尚伝記』における泰澄の事蹟は法相宗僧と関わる内容に仕上がっているが、『根本説一切有部毘奈耶雑事』巻第21の写経が法相宗である法隆寺に一切経として収められたことを踏まえると、その事業に関わった泰澄は、伝記に描かれた人物像を思わせるだけのものを充分そなえていただろう。

(2)実在性の考古学的痕跡となるか

泰澄の研究に関して、この20年で進んだことは考古資料の増加であろう。

まず、泰澄の生誕地として知られる麻生津の地には、福井市今市町の今市岩畑遺跡がある。発掘調査により奈良時代の遺構・遺物が数多く発見され、仏教色の強い遺物も含まれていた。墨書土器も多く出土し、なかでも「大徳」と記されたものは注目される。須恵器は杯蓋の内側で、8世紀のものと考えられる。越前町の佐々生窯跡のものと酷似するので、丹生窯産とみられる。大いなる「徳」と解すれば、単なる吉祥句になる。泰澄は「越の大徳」とも称されたので、その存在や信仰を思わせる遺物ということで注目される。泰澄の生まれた伝承地で発見されたことの意義は大きい。

それでは越前町内をみてみる。平成22年(2010)に越知山(標高612.8m)山頂付近で採集された奈良時代の須恵器の甕は注目される。採集の場所は殿池の北側、駐車場下に展開する川沿いからで、山頂近くの遺物が長年の風雨や地形の崩れなどで転落し流れ出したとみられる。甕の頸部から肩部にかけての部位で、残存幅5.6㎝×縦8.5 ㎝、厚さ0.7~1.1㎝、図上復元を試みると、頸部径25.2㎝・残存高3.8㎝・最大径35.5㎝をはかる。丹生窯産に特徴的な須恵器で、頸部から肩部にかけて薄緑色の自然釉付着のあり方は、越前町の佐々生1・2号窯跡や樫津1・2号窯跡に類似品があるので、8世紀中頃に比定できる。

奈良時代の遺物が山頂付近に存在したとしか言えないが、誰かが越知山に登り何らかの痕跡を残したことは間違いなく、山林修行者であった可能性は高い。しかも、甕は据え置くことが前提となるので、水甕として使用されたものか、頂上付近に宿坊のような建物が存在したことも考えられるだろう。いずれにせよ、その胎土や焼成の具合などから時期が8世紀中頃に限定できた点で大きな成果であり、泰澄の存在を考えるうえで重要な発見であった。

越知山山頂付近採集の須恵器

また近年では、越知山山頂において須恵器の破片が採集された。口頸部だけが完形で、口径は4.8㎝、残存高は3.0㎝をはかる。胴部から剥離した痕跡があり、外面には押捺が明瞭に認められるので、口頸部と胴部との接点を粘土で覆い固定したとみられる。頸部には横2.5㎝、縦5㎜程度の細長い長方形を呈し、まったく欠落のない面が一方向にだけつくので、小型の平瓶とみられる。丹生窯産に特徴的な黒色粒子は顕著ではないが、他の平瓶の事例から8世紀のものである可能性が高い。

他にも、越前町の大谷寺遺跡の成果がある。泰澄が修行し亡くなられた大谷の地にある遺跡として知られるが、「神」「山内」など多くの墨書土器が出土した。なかには「泰」を思わせる文字がある。須恵器の杯の底部に記されたもので、10世紀前葉に比定できる。横幅6.0㎝×縦幅7.0㎝をはかり、ベタ高台の底面のほぼ中央に記されている。泰澄の「泰」ともとれるが、「泰」は墨書土器に多く記される「吉」「平」「富」「福」のような吉祥句ともとらえられる。「泰澄」を示すものであれば、その存在を考えるうえで重要な資料になるだろう。

加えて、越前町小川の白瀧洞窟で採集された須恵器がある。洞窟は大谷寺区から南西3㎞の地点、越知川の谷沿いに位置する。詳しくは、小川方面から越知川を上流に向かって川沿いに2㎞ほど行った場所になる。朝日地区と織田地区境付近の朝日側にあたる。そのまま川沿いに行くと、織田地区の入尾を抜け、劔神社がもと鎮座した座ヶ岳の丘陵の北側につながる。洞窟の手前には15m程の落差をもつ滝があり、地元では「白瀧」と呼ぶ。滝を左側から迂回し真上に出ると、人が数人ほど座れる大きな平石が目にはいり、その奥には大岩の裂け目により自然に形成された洞窟が展開している。内部は数人がはいれるほどの空間で、険しい山と渓流と滝の存在から修行場にふさわしい。

洞窟内では過去に古代の須恵器が採集されており、古くから利用されていたことがわかる。須恵器は7㎝×7.5㎝の破片で、甕の胴部とみられる。外面にはタタキ痕があり、2か所に横方向のカキメを施す。内面は同心円文タタキ痕を残すが、表面を丁寧にナデ消す。産地は特定できないが、内外面には黒色粒子をまばらに含むことから丹生窯産であった可能性が高い。時期は7~9世紀頃に比定できる。

『泰澄和尚伝記』には、泰澄の最初の修行地として「坂本岩屋」が登場する。白滝洞窟は岩屋といえるもので、泰澄が南無十一面観世音神変不思議を唱え、越知峯によじ登るとした場面を彷彿とさせる。実際に泰澄がここで修行したかはわからないが、10世紀中頃に成立した泰澄伝が存在したとすれば、その伝を記した筆者は白瀧の存在を知っていた可能性が高い。洞窟内には須恵器が採集されたので、物的証拠が加わる。『泰澄和尚伝記』の内容の信憑性、泰澄のような山林修行者が存在したことを証する貴重な資料といえる。

泰澄そのものを示す物証は発見されていないが、その存在を思わせるような考古資料は揃い始めており、いよいよ文献史料からもその存在を見直す時期にきているのかもしれない。

白滝洞窟前の崖

白瀧

白瀧洞窟

3 『泰澄和尚伝記』は、いくつあるのか?

(1)『泰澄和尚伝記』の色々

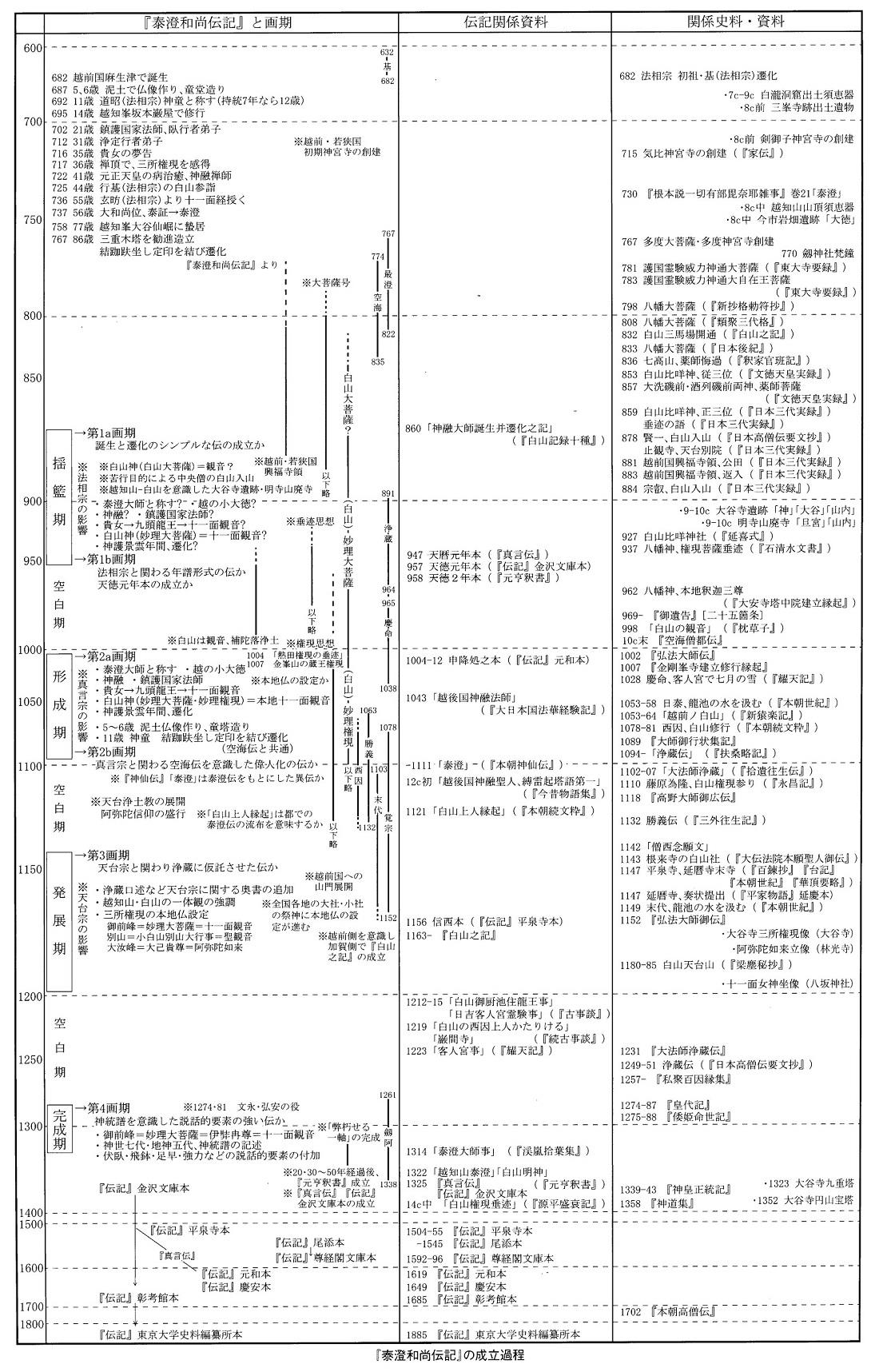

『泰澄和尚伝記』の写本として一般に知られているものは、金沢文庫本・尾添本・平泉寺本・尊経閣文庫本・元和本などの5系統であるが、平泉澄氏により諸本の校合がおこなわれ、その全文の公表により研究者間で知られることとなった。

現存最古のものが金沢文庫本で、その写しとされる彰考館本、それを謄写した東京大学史料編纂所本がある。石川県ゆかりで密谷家所蔵本が尾添本で、同系統のものとして飯田瑞穂氏により紹介された尊経閣文庫本があげられる。福井県ゆかりのものは平泉寺白山神社所蔵の平泉寺本で、欠損がなく平泉澄氏が校訂時に重視している。他に越知神社所蔵本が3点、越知山大谷寺所蔵本が1点あり、元和本と慶安本の系統に分かれる。

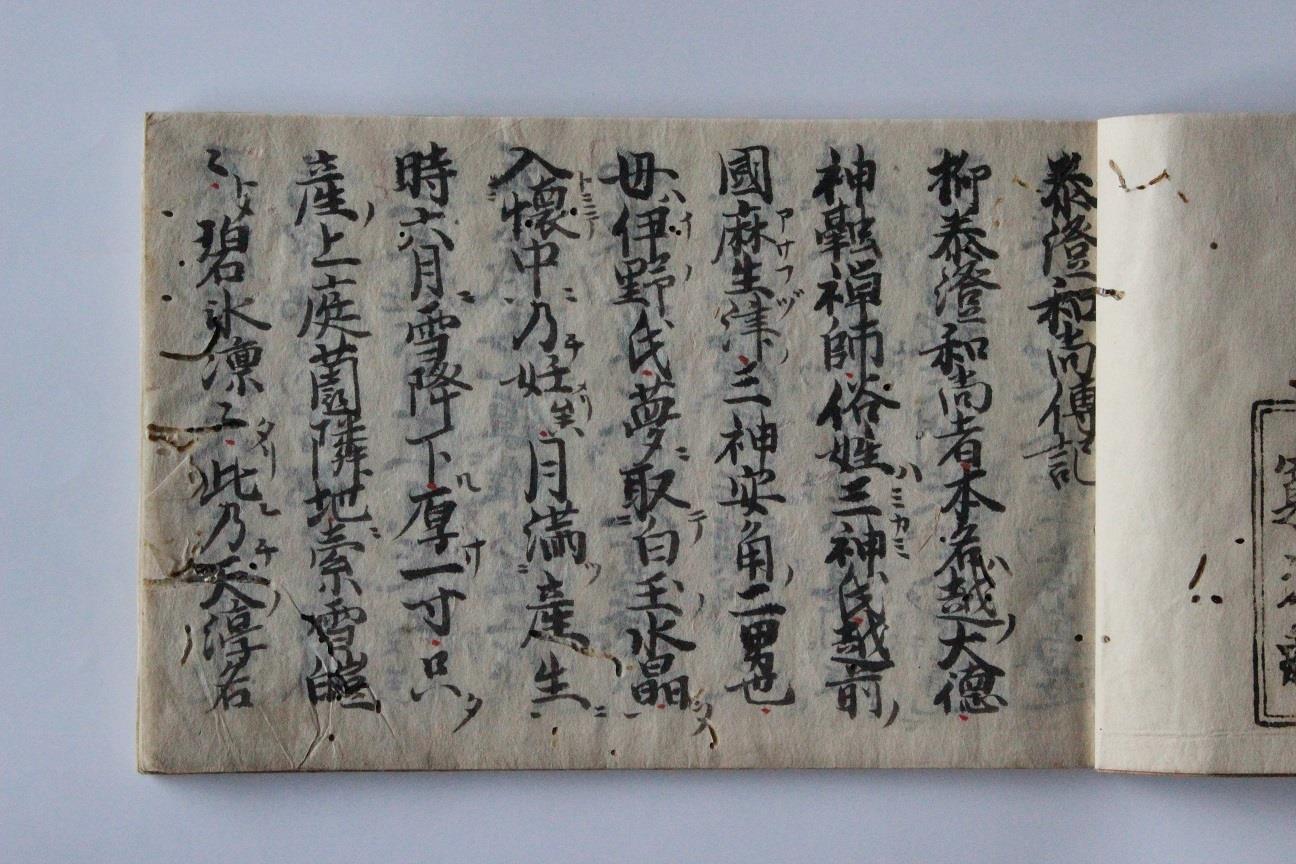

元和本は、福井県丹生郡越前町に所在する越知神社の所蔵本のひとつで、『福井県白山信仰関係古文書調査報告書』「越知神社文書目録」の番83、架蔵番号95である。巻子本1巻。8丁。毎行は16~19文字である。外題は「泰澄和尚縁起」、内題は「泰澄大師伝記」、尾題は「泰澄和尚伝記終」とある。末尾は金沢文庫本と似るが、独自の記述がみられる。

その由緒を探ると、一条天皇朝の寛弘年間(1004~1012)に勅の仰せにより、官庫へ申し降るところの本がもとで、奥書には「于時元和五年極月下旬書之畢 大谷寺聡源」とある。大谷寺僧の聡源が元和五年(1619)極月下旬に書写したとみられる。「私云」には山門の密厳院で記したとあり、山王七社の客人権現である白山妙理権現の由緒と六月中旬の降雪などが語られている。

他本との違いをあげると、『泰澄和尚伝記』では伝を筆記した「神興」について単に「神興」とするが、元和本では「大谷精舎寺院」「聖人」を加え、「伝聞」以降の白山登山前に越知峯で魔難を払い、怨霊を退けてから参詣すべきだとの旨を削除し、すべて本地の禅頂は慈悲喜捨の誓願にして怠りないもので、垂迹の霊場の邪正といった救済の手段は日々新しくあるべきだと書き加える。

「或人伝」以降は他本と同様であるが、「之」の加筆や「入寂」を「入定」とするなど文言の違いはある。他にも「妙理」を「越知」と書き換えるなど、越知山に対する宣揚が認められる。

(2)他の諸本

他に平泉寺本と慶安本がある。平泉寺本は、福井県勝山市に所在する平泉寺白山神社の所蔵本である。袋綴1冊。本文は11丁である。毎面は10行、毎行は17~20字である。本文には散逸・破損のない完本で、現在は「白山縁起」との合綴により1冊となるが、慶安2年(1649)正月19日寂の実承僧都の時代、寛永・正保年間には独立していたとみられる。

「白山縁起」は寛永年間(1624~1644)頃の書写とされるが、『泰澄和尚伝記』の方はそれより遙かに古色を帯び、少なくとも100年の開きがあるとし、辻善之助の鑑定から永正(1504~1520)か大永年間(1521~1527)か、降っても天文年間(1532~1555)以後の書写とみられている。内題は「泰澄和尚伝記」、尾題は「泰澄和尚伝」とある。

慶安本は、福井県丹生郡越前町に所在する越知神社の所蔵本である。『福井県白山信仰関係古文書調査報告書』「越知神社文書目録」の番号八四、架蔵番号九六である。奥書は元和本と同じ「抑和尚伝記」以下の記述があり「或人云」も付され、「于時慶安戊丑夏五月日 沙門卞海書」とある。同じゆかりの本であるが、元和本とも相違し加筆修飾が多い。戊丑という干支はなく、慶安元年(1648)は戊子、同2年(1649)は己丑である。いずれかの誤りで、平泉澄は十二支の方を誤ることはないから慶安2年とみてよいとしている。

他にも、越知神社には越知神社所蔵の慶安本の転写本とみられる所蔵本があり、また越知山大谷寺には年紀を欠くが、元和本の転写本とみられる所蔵本(大谷寺本)がある。

『泰澄和尚伝記』大谷寺本(越知山大谷寺所蔵)

4 泰澄伝が複数あるのは、なぜ?

(1)奥書に見る原伝の存在

現存最古の書写とされる『泰澄和尚伝記』(以下、『伝記』と略する)が、正中2年(1325)の年紀をもつ金沢文庫本であるが、その成立に関する経緯が末尾に添えられる。内容は「然るに、今、天徳元年丁巳、三月二十四日、風土の旧記を勘へ、門跡の首老、浄蔵貴所の面授の言談に依りて、門徒の小僧、神興等、粗ら操行を記し、以て後代の亀鏡に備へをはんぬ。浄蔵貴所は徳行群を抽き、修験名高し、善相公の八男、玄昭律師の入室なり。又安然写瓶の門人、大恵悉曇の弟子なり。言談皆口実なり。誰か信ぜらんや。(中略)或人云はく、此の伝記は浄蔵貴所の口筆を以て、神興聖人注記しをはんぬ。(以下略)」とある。

天徳元年(957)に浄蔵が語った内容を神興らが記録したとあり、そのあと浄蔵の紹介が続く。次に、別の奥書が付され、同様の内容を繰り返し、浄蔵の出自や泰澄を十一面観音の示現だと述べる。そして正中2年(1325)5月24日の書写が明記される。重要なのは、10世紀成立とされる『伝記』のもととなる原泰澄伝の存在が示された点にある。その存否に関して証明は難しいが、他にも原伝の存在を示した書物はある。

虎関師錬が著した『釈書』(以下、『釈書』と略する)である。元亨2年(1322)に成立したもので、泰澄に関するものは、巻第15「越知山泰澄」と巻第18「白山明神」に分けて記される。「越知山泰澄」には「賛に曰く。予、此の書を修せんとして広く諸記を索むるに、澄師の事を得ること多し。其の間、恠誕寡なからず。弊朽せる一軸あり。後に題して云く、天徳二年、浄蔵が門人神興、口授を受けて伝を作ると。蔵公の霊応博究なり。思うに興が所聞は妄ならず。今の撰纂は諸を興の伝に采れり」とある。

『伝記』金沢文庫本と『釈書』の泰澄伝のどちらが先に成立したかについては意見が分かれる。また、奥書に記された天徳年間の2つの年紀には、どのような意味があり、違いがあるのか。ここでは数ある伝の存在について考えてみたい。

(2)『元亨釈書』と『泰澄和尚伝記』の前後関係

虎関師錬の奥書の言を信じれば、『釈書』所収の「越知山泰澄」は『伝記』をもとに記述をおこない、部分的に書き直したというが、一方で『釈書』に潤色を加えたものが『伝記』という見解がある。その前後関係を明らかにするには文字レベルで比較検討する必要がある。ときおり『釈書』はテーマ別に組み直す箇所もあるので、『伝記』をもとに時系列を意識して並び替えをおこなうと、『伝記』をもとに『釈書』が記された可能性が高くなった。以下に詳しくみてみる。

まず、道昭が北陸道に修行に赴き11歳の小童を見たとき、奇瑞があるとし父母に神童だと告げた場面である。『伝記』は持統天皇7年(693)、『釈書』は持統天皇6年(692)とあるので、どちらかが誤認・誤記となる。年号と年齢の関係を追うと、『伝記』では白鳳11年・誕生、持統天皇7年・11歳、大化元年(持統天皇9年)・14歳、大宝2年・21歳、和銅5年・31歳、養老元年・36歳、養老6年・41歳、神亀2年・44歳、天平8年・55歳、天平9年・56歳、天平宝字2年・77歳、神護景雲元年・86歳の12か所、『釈書』では白鳳11年・誕生、持統天皇6年・11歳、神護景雲元年・86歳の3か所で示される。

どちらが誤認・誤記にあたるのか。結論は『伝記』の方である。『伝記』にある白鳳11年(682)誕生とすれば、大化元年(695)の14歳、大宝2年(702)の21歳、和銅5年(712)の31歳、養老元年(717)の36歳、養老6年(722)の41歳、神亀2年(725)の44歳、天平8年(736)の55歳、天平9年(737)の56歳、天平宝字2年(758)の77歳、神護景雲元年(767)の86歳はうまく対応するが、持統天皇7年(693)の11歳だけが異なる。

素直に数えると、持統天皇7年は693年で、年齢は12歳となる。11歳時の年号は持統天皇6年(692)が正しいので、編集時に改めたと考えられる。『釈書』をもとにしたならば『伝記』も6年としたはずであり、わざわざ年齢を間違って記述する必要はない。したがって、『伝記』をもとに執筆する際に7年の間違いに気づき、持統天皇6年に訂正した可能性が高い。

他にも訂正は確認できる。養老6年の記述に着目すると、『伝記』が「清冷殿」、『釈書』が「清涼殿」とするのは師錬が訂正したとみられ、「大地振」を「地震」としたことも同じ意味合いでとらえられる。なお、地震の表現は『釈書』巻第18「願雑十之三 尼女四 如意」で、「中夜地大震」とあり、「振」の字は使われていない。また、「咲」「笑」を他の箇所で見ると、『伝記』では「文武天皇御在位大宝二年壬寅歳、(中略)、同年従能登嶋小沙弥尋来、和尚含咲感歎言」、「神亀二年乙丑歳、(中略)、菩薩和尚、相互微咲」の2か所にあり、いずれも「咲」の字を使用する。

しかし、『釈書』では同じ箇所を「大宝二年、(中略)、澄含笑曰」、「年少簪纓嘲笑之」、「先神亀二年、行基法師登白山、基見澄微笑如旧識」と「笑」の字を用いる。『釈書』全体での「笑」の表記は、同じ巻第15「方応八」を見ると、「南天竺 菩提」にある「基迎笑」、「勝尾山 善仲」にある「啼哭、常含笑」、巻第18「願雑十之三」を見ると、「藤敦光女」にある「女笑而不言」などがあげられる。つまり、『伝記』が「笑」を採用してもいいはずだが、実際は「咲」である。ということは師錬が『釈書』の記述時に表現を同じように統一したと考える方が自然であろう。

編集の視点で他の事例を見ると、用語を短くする傾向が認められる。書き出しでは『伝記』が「白山行人泰澄和尚者、(中略)、俗姓三神氏、越前国麻生津三神安角二男也」と、『釈書』が「釈泰澄、姓三神氏、越之前州麻生津人」である。『釈書』は他に道昭・最澄・空海などの僧侶も「釈――」と記すので、泰澄だけ「白山行人」としないのは当然である。「俗姓」を「姓」とするのも同じ編集とみられる。

年号についても、『伝記』では「天渟名原瀛真人天武天皇飛鳥浄御原宮御宇、白鳳十一季壬午歳」「文武天皇御在位、大宝二年壬寅歳」「日本根子高瑞浄足姫元正天皇御在位、養老元年丁巳歳」と天皇名・宮名や年号・干支など長々と記述する。しかし、『釈書』では単に「白鳳十一年」「大宝二年」「養老元年」とする。人名や地名も同様であり、『釈書』では「泰澄」が「澄」、「浄定行者」が「定」、「臥行者」が「臥」、「道昭」が「昭」、「行基」が「基」などと略される。

『釈書』全体にいえるが、『伝記』の「越前国」・「出羽国」を『釈書』が「越之前州」・「越前州」、「羽州」とすることと同じで、執筆にあたり典拠史料そのままではなく、文字数を減らし統一する意識が働いている。したがって『釈書』をもとに『伝記』が記述されたとは考えにくく、むしろ師錬による編集の結果とみるべきであろう。つまり、師錬は基本的に短くまとめることを意識しているので、『伝記』をもとに記述したことは明白である。

しかし、一方で『伝記』には認められない表現も認められる。泰澄は左澗(谷)の孤峰に向かうが、そこで出会った彩色された人物が小白山(別山)大行事で、聖観音菩薩の現身あるいは変身とし、また右の孤峰で出会った奇服の老翁が妙理大菩薩の輔佐である大己貴で、西刹主としている。両書ともに似た語句を使って同じような内容を述べるが、異なる箇所がある。

『伝記』では「宰官人」、『釈書』では「偉丈夫」とするが、手に金の箭(長さや太さをそろえてつくった矢のこと)を握り、肩に銀弓を係ける点で共通する。宰(つかさ)とは仕事を処理する主任の役のことで、宰相・宰司のように天子を補佐して政治を行う大臣のことを意味するので、大行事という名からも補佐としての役割がうかがえる。しかし「宰官人」はその表現としてふさわしくないとの判断からか、体格のすぐれた男性という意味の「偉丈夫」に書き換えられた可能性が高い。

さらに、泰澄が疱瘡の流行を鎮めた功から、大和尚位を授けられ「泰證」と号したが、亡父安角の名をもとに「泰澄」としたいと天皇に申し出た場面がある。両書とも「聞之」と記すが、天皇(上)はこれを聞いてと続き、『伝記』では「感涙千行」、『釈書』では「竜顔潸然」とある。幾筋も流れる涙という「感涙千行」とは過剰な表現であったせいか、天子の貌を示す「竜顔」から涙がはらはらと流れるさまを示す「潸然」とするので、表現を書き直したようにも思える。

加えて、称徳天皇と泰澄で交わした書跡にまつわる場面がある。両書とも「願」「留」と「高」「置」の文字で共通するが、文脈には違いがある。『伝記』は天皇が首を傾け再拝して白山妙理大菩薩の書跡をとくに高いところへ置くが、『釈書』では泰澄が天皇の宸筆を門徒達に対して高く置けとある。違いはあるが、天皇との関わりの点で共通する。前者は『伝記』の「感涙千行」という天皇の過剰な表現を、他でも使用した「潸然」の表現に改め、後者も『伝記』の泰澄や妙理大菩薩の重視に対する表現を書き直したようにとらえられる。

『伝記』にみる文字量が多く潤色のある過剰な表現を、師錬の編集のもとに短くシンプルに書き直した可能性が高い。つまり、前後関係は明らかであり、『伝記』から『釈書』が成立したと考えた。『釈書』の泰澄伝は天徳2年(958)、浄蔵口授を神興が筆録した「弊朽せる一軸」によったとあるので、その一軸とは泰澄のことを記した古色蒼然たる一巻の巻物とみられる。『伝記』金沢文庫本が天徳元年(957)の年紀であるので、両者には年紀に齟齬が認められる。同じ書物なのか、それとも別のものなのか。どちらかに誤写が生じたとの見解はあるが、原伝が別々に存在していたことも否定できない。

しかも、栄海が正中2年(1325)に著した『真言伝』巻4にも、別の泰澄伝を思わせる奥書がある。奥書には「私云。此和尚ノ事。伝ノ中ヨリ略シテ書出侍リ。彼伝天暦元年作云云。伝ノ文章、古ノ文体ニ似ズ。能ク是ヲ尋ベシ。伝ニハ生得ノ恵解有リテ、真言ノ効験ヲ施スト云ヘリ。其上師承ヲ尋ネ及バズ。シカレドモ猶正説ヲ勘ベキ事也。(以下略)」とある。栄海は伝の執筆にあたり、天暦元年(947)作のものをもとにそれを節略したとある。巻4の末尾には栄海が38歳の時、正中2年(1325)6月30日に撰述したとある。なお、6月30日は金沢文庫本書写の約1か月後にあたる。注目するのは伝の成立年代で、天徳元年と同2年より遡った天暦元年(947)とある。つまり9から10世紀にかけての3つの原泰澄伝が存在した可能性を示している。

さらに、越知山での修行開始年齢に着目すると、それがより浮き彫りとなる。たとえば『伝記』金沢文庫本と『釈書』がともに14歳で、他の尾添本・平泉寺本も同様である。しかし、『真言伝』は11歳とあり、他にそれを採用するのは、越前町の越知神社が所蔵する『伝記』元和本である。

元和本は元和5年(1619)の書写であり、奥書には「抑和尚伝記、雖所々相替、本々区々、此本者一条院御宇、於寛弘年中、仰勅従官庫申降処之本也、然於正本、為当社御貴宝、深入函納神殿畢、恐々、於写本者為将来亀鏡、(以下略)」とある。元和本の原本が一条天皇朝の寛弘年間(1004〜1012)に勅に依って官庫から「申降たる処の本」であったことが記される。元和本は『伝記』をもとにするが、なぜか修行年齢が14歳ではなく、11歳なのである。『真言伝』の影響ともとらえられるが、大谷寺独自の伝承で、それを採用したことも考えられる。

他にも、原伝が複数存在した可能性を示す写本がある。大永年間(1521〜1527)の書写とされる平泉寺白山神社所蔵の平泉寺本の奥書には「書本云、俗名通憲小納言入道信西本、以保元元年丙子三月十八日、自文庫盗取出、書写畢云云」とある。平泉寺本は、小納言の藤原通憲所有の信西本が保元元年(1156)に文庫より盗み取り出され書写されたものという。これを信ずれば時代は下がるが、異なる泰澄伝が存在したことになる。

さらに『白山記録十種』においても、貞観2年(860)の年紀をもつ「神融大師誕生并遷化之記」(以下『遷化之記』)が所収されている。

これらの諸本を年代別に並べると、貞観2年(860)の『白山記録十種』、天暦元年(947)の『真言伝』、天徳元年(957)の「金沢文庫本」、天徳2年(958)の『元亨釈書』「越知山泰澄」「白山明神」、寛弘年間(1004〜1012)の「大谷寺本」、保元元年(1156)の「平泉寺本」となる。奥書などに創作や付加がないとは言い切れず、内容も『伝記』と同じもの、あるいは近いものであったかの確証はないが、ひとつ言えるのは元和本に「相替、本々区々」とあるように、内容を異にする伝が複数存在した点である。いずれにせよ『伝記』につながる原泰澄伝なる書巻が、遅くとも平安後期までには整備されたことは確かであろう。

(3)貞観本の存否

そこで、『白山記録十種』所収の「白山大権現縁起 壱軸」を見てみる。一軸を全体でみれば、『釈書』泰澄伝のスタイルに似ている。『遷化之記』はその事蹟を年譜形式で述べた『元亨釈書』の「越知山泰澄」に対応し、「白山之縁起」は泰澄が白山神に導かれ、十一面観音を感得するまでの行動を述べた『釈書』の「白山明神」に対応する。とくに、前半部の「白山之縁起」は泰澄直筆とされる神亀2年(725)の年号が付される。『泰澄和尚伝記』『元亨釈書』では越前国の越知山を拠点としていたが、「白山之縁起」は「吾在加賀国於医王山、見白山高嶺雪」と加賀国の医王山としているので、加賀側からの潤色が認められる。

また、同年6月2日とあるのは霊亀2年(716)とわかるので、35歳時の貴女による誘いや養老元年(717)の白山登頂などの内容は『伝記』と同じである。しかし「白山之縁起」には林泉の場面はないまま白山登頂となる。神世七代・地神五代の記述も同じであるが、『伝記』の舞台は林泉であった。つまり、越前馬場の拠点である林泉の場面は削除され、代わりに禅頂池の話や四寸本尊の内容が記される。

最後に「再号加賀国白山妙理大権現」とあるので、加賀側からの論理で再構築したことがわかる。それから「白山二十一社」「神融密左右語曰」「遷化之記」と続くが、「白山二十一社」は『白山之記』、「神融密左右語曰」は『伝記』をもとにし、最後にある清和天皇朝の貞観2年(860)の書記は『遷化之記』のみを指すものとみられる。

まず、『伝記』を要約した箇所がある。『伝記』では「非凡庸、不可軽蔑、父母蒙其教誡、特尊重所撫育也」とする箇所を、『遷化之記』ではそれを「云云」とする。同じように「至于後年者、偏栖彼嶺久修練行、自落鬢髪乃為比丘形、以藤皮苔衣蔽膚、以松葉花汁助命、生得智解忽発、布字月輪在心、自然覚悟暗催、入我々入無外、六時礼讃累年不退、三昧坐禅積日無倦、修験漸秀、為世宝、呪功早越為国師矣」を「略之」としている。『遷化之記』では、天平8年の「神融生年五十五歳也」と年齢が示されたあと、同9年では「和尚生年五十六也」の記述を削除している。

一方で、『伝記』を読みやすくするためか、『遷化之記』では「修行之時」「十四歳之時」「汝所坐之蓮花」「比丘之形」「可施十一面之利生」「越知峯麓岩屋之内入畢」「聖武天皇之御在位」「神融之状曰」とあり、所々で「之」を加える。『伝記』では年齢を「十四」「八十六」とするのを『遷化之記』では末に「歳」と補う。

次に、編集という視点でみると、意図的な削除は最初の部分である。『遷化之記』では「人王四十代天武天皇御宇、白鳳十一年壬午六月十一日、白雪皎誕生」とシンプルに記されるが、『伝記』では「白山行人泰澄和尚者(中略)月満産生時」とある出自について意図的な削除がなされる。同じような編集は天平宝字2年(758)のとき越知峯の大谷仙崛に蟄居するとの内容の削除にもみられる。

他に、『遷化之記』だけにある「其後蒙勅、宣白山麓垂跡、神殿新有建立、国家泰平、祈給利生、他異也、雪山之頂、本地仏体自彫割、貴賤歩運奉恭敬、供養竭身心罪業」、「従白山禅頂覆紫雲、聖衆来迎之粧」の記述についても加賀側の宣揚とみたい。神功皇后を一代として数えたことは『神皇正統記』などとも共通する。その点では鎌倉時代から南北朝時代に下る要素といえるので、貞観2年の年紀は後世の潤色となってしまう。

しかし、『伝記』にない7歳時の記述が気になる。「行越知之峯、杉之本端坐」とあるのは、大谷仙崛での蟄居の記述を削除すると、越知山関係の記述がなくなるため、7歳の記事をつくることで矛盾の解消をはかったとみられる。そのあと、14歳の時に越知峯麓の岩屋に向かうので、結局は矛盾することになるが、『伝記』では「越知峯坂本巌屋」とあるのを『遷化之記』では「坂本」の削除により解消したようである。

こうしてみると、『白山大権現縁起』の一軸は前半部の神亀2年(724)の泰澄直筆とされる「白山之縁起」、後半部の『遷化之記』ともに『伝記』、とくに尾添本系をもとに加賀側の視点で書き換えられたとみられるが、『遷化之記』にみる7歳の記述は『伝記』とは別系統の古伝であったことも否定できない。

最後に、『伝記』と『釈書』の奥書にあった2つの天徳年間(元年と2年)、また『真言伝』の天暦本も含めて3種存在したとみられる9、10世紀の原伝の存在について結論を述べておく。

もう一度触れると、『伝記』本文の末尾から奥書にかけて、泰澄の生前・入滅後の不思議・徳行・異相・権化にまつわる説話は枚挙にいとまがないが、首尾一貫していないので、天徳元年(957)3月24日に、浄蔵貴所が風土旧記を勘案して語ったものを、弟子の神興らが記して後代の亀鏡としたと記す。それから浄蔵に関する記述が続き、次も同様の内容が繰り返されるが、浄蔵の出自や泰澄を十一面観音の示現だと述べる。

このように『伝記』には原伝となる天徳元年本の存在が示されたが、『釈書』には「弊朽せる一軸」の存在が示され、天徳2年(958)という年紀が示されている。重要なのは年紀に齟齬が認められる点である。同じ書物なのか、どちらかに誤写が生じたのか、それとも別々の伝が存在したのか。結論をいえば『釈書』に関しては、師錬が元年を2年に書き直した可能性が高い。

そこで『釈書』所収の「資治表」(7巻)の記述をみてみる。その前に「資治表」とは、仏教伝来時の欽明から順徳までの歴代天皇の治世を仏教とのかかわりを中心として、『春秋』に倣った編年体で述べた通史的部分である。『元亨釈書』にこの部分を設定することで、宗派史や寺院史から切り離された仏教の歴史を書くことができたのだという。「資治表」のなかでは、天徳元年に関して「十有一年春、夏、秋、冬十月庚辰、天徳と改元す、天徳元年に十月二十七に改む」とし、天徳年間は元年の10月27日を改元としている。

しかし、『伝記』には天徳元年3月24日で改元前にあたり、実際は天暦11年なのである。すなわち、師錬が編纂の過程で改元の矛盾に気づき、意図的に1年遅らせた可能性が高い。師錬は泰澄伝の記述にあたり「弊朽せる一軸」をもとにしたが、天徳元年3月24日という具体的な年月日に修正を加え、単に天徳2年とだけ記したと考えておきたい。

これが異なる年号の併存した理由である。となれば、両書は同じ伝にもとづいた可能性が高い。それは師錬が数あるなかで選んだ「弊朽せる一軸」の伝で、現存最古の『伝記』と極めて近い形の伝であったかと推察される。

一方、天徳年間より古い『真言伝』の奥書にある天暦本の存在は、どうなるか。『真言伝』の泰澄伝については、「伝」の中より略して書き出すとあるので、栄海は執筆にあたり天暦元年(947)の年紀をもつ伝をもとに節略したことになる。しかし、この伝は天暦元年(947)作のもので古の文体に似ず、よくこれを尋ねるべきだと疑いを残している。

先に、『伝記』と『釈書』は、天徳元年(957)という同じ年紀をもつ本と考えたが、『真言伝』の栄海の言を信じれば、天暦本が存在していたともとらえられる。しかし、同じ天の付く年号であるので、「暦」は誤記ともとらえられる。栄海の年齢も板木に「生年三十八」と記すのは、「卌八」→「卅八」→「三十八」という変遷で誤ったとの指摘があるので、それらを踏まえると「暦」は誤記ととらえられる。

詳細は触れないが、『伝記』と『真言伝』を比較すると、『真言伝』の方は書き下し文であるが、両書は同じような内容が書かれている。しかし、『真言伝』には『泰澄和尚伝記』にない「真言秘密ノ行」の語句があるなど、真言宗の立場から若干の編集がなされる。忠実に書き下し文にする一方で、段落を削除するなど大胆な編集も加えている。

両書に若干内容の異なる内容が含まれることは、栄海の言うように『真言伝』が『伝記』をもとに記されたことを示している。とすれば、『真言伝』にある天暦元年(947)本ではなく、天徳元年(957)本であった可能性が高い。

なお、修行時の年齢には明確な違いがある。『真言伝』では修行年が11歳、『伝記』では14歳、これについては『真言伝』の節略という編集方針から11歳からの記述を同年でつないだ可能性もあるが、元和本も同じ11歳であるので、大谷寺独自の伝が存在していたことも充分に考えられる。11歳修行とする伝は他にも存在することから、金沢文庫本・尾添本・平泉寺本などとは別系統の伝の存在を暗示するものなので、今後さらに検討を深めていく必要があるだろう。

まとめると、これまで『釈書』の泰澄伝に関しては『伝記』→『釈書』、『釈書』→『伝記』という2つの成立説があったが、『釈書』所収の際に記述上の明らかな間違いを訂正し、文言などの編集をおこなっていることから、師錬の言うように『伝記』の「弊朽せる一軸」をもとに『釈書』「越知山泰澄」「白山明神」をかき分け、『釈書』にある「天徳二年」の年紀についても、改元の関係で『伝記』の「天徳元年」をもとに2年に直したと考えた。『真言伝』についても天暦元年の年紀については天徳の誤記ともとらえ、『釈書』と同じような天徳年間の年紀のある『伝記』をもとに成立したととらえ直した。

つまり、『伝記』『釈書』『真言伝』の泰澄伝がもとにした原伝は、いずれも天徳元年(957)本であったことになる。貞観本の存否については判断しかねるが、7歳の記述に独自性があるので、10世紀中頃の原泰澄伝が完全にひとつであったとは断言できないだろう。

5 『泰澄和尚伝記』は完全な創作なのか?

(1)『泰澄和尚伝記』の風景

泰澄の生涯を記した『泰澄和尚伝記』は、内容に平安時代後期から鎌倉時代前期にかけての説話的要素が多分に認められることから、成立を新しくみる説が主体的である。『泰澄和尚伝記』の信憑性を疑う声は大きく、泰澄さえも架空の人物とする見解が一部で見受けられる。確かに『泰澄和尚伝記』の内容のすべてが事実とは考えにくいが、すべてを否定することはできないだろう。

一方、奥書にある天徳元年(957)の年紀を評価し、天徳本の存在を積極的に認める説がある。原泰澄伝が存在したのか、しなかったのか、それを証明することは難しいが、原姿たるものがあり、そこから段階的に付加され、最終的に現在の形の伝として完成したことも充分に考えられる。仮に原泰澄伝が存在したとすれば、9、10世紀頃の越前国の社会的状況を踏まえる必要があるだろう。

そこで、注目するのは近年増加してきた考古資料である。福井県内における山岳信仰の関係遺跡や山林寺院の発掘調査事例が増加し、報告書が刊行されるなど基礎資料はそろってきている。また、これまで蓄積された分布調査成果もあわせ、考古学を中心としたより具体的な泰澄の研究が可能となっている。

ここでは『泰澄和尚伝記』に記された内容は完全に創作なのか、それとも原形となるようなものがあったのか、伝記を記した人物が当時たどっただろう道筋、見たであろう風景を探り、『伝記』に書かれた場所の比定、伝承・伝説などをみていく。また、泰澄の死後、『伝記』がどのような事象を反映させたのか、これまで蓄積されてきた考古学的な成果とあわせてみていこう。

(2)生誕地の麻生津と泰澄の修行道

『泰澄和尚伝記』によると、泰澄は俗姓が三神氏で、越前国麻生津の三神安角の2男とある。母は伊野氏で白玉の水精を取って懐中に入る夢を見て懐妊し、天武天皇11年(682)6月11日に誕生したと記される。麻生津とは福井市浅水町付近と考えられ、現在もその南に位置する福井市三十八社町に泰澄寺は現存し、生誕の地として知られる。

麻生津が文献に登場するのは平安時代である。『和名類聚抄』では「丹生郡朝津郷訓阿佐布豆」、『延喜式』巻第28の兵部省では「朝津 駅馬 伝馬各五疋」とある。津という表記と周囲を流れる浅水川の存在から河川交通の要所だったこと、北陸道の朝津駅の付近から陸上交通の拠点であったことがわかる。天台宗僧の光宗が著し正和3年(1314)の成立とされる『渓嵐拾葉集』には、「越州浅津船渡子」とある。泰澄の父が船守であったという伝承も、麻生津という地域の歴史性に由来するとみられる。

福井県鯖江市の立待地区から越知山の方に真っ直ぐ西に向かうと、丹生山地にぶつかる。その麓に鎮座するのが八坂神社である。泰澄伝承は確認できないが、越知山信仰圏への入口としてその歴史は古いとみられる。牛頭天王を祀る応神宮や境内にはその神宮寺である応神寺の存在も知られる。また、多数の諸仏群があり、国の重要文化財である。のちほど取り上げる木造十一面女神坐像も末社の御塔神社から発見された像である。

八坂神社から1.4㎞南にあるのが越前町の朝日観音である。現在の朝日観音は朝日山の中腹に位置し、集落よりも高所にある。養老元年(717)泰澄より開かれた古刹で、霊木より彫り上げたという「朝日観音」の伝説をもつ正観音菩薩立像、平安末期~鎌倉初期の制作とみられる千手観音菩薩立像などが安置される。晴天の時には境内から北東を臨むと白山の稜線がくっきりと姿をあらわす。白山遥拝の地としても知られている。

八坂神社

朝日観音から見た白山

(3)最初の修行地、大谷寺と越知山山頂の遺跡

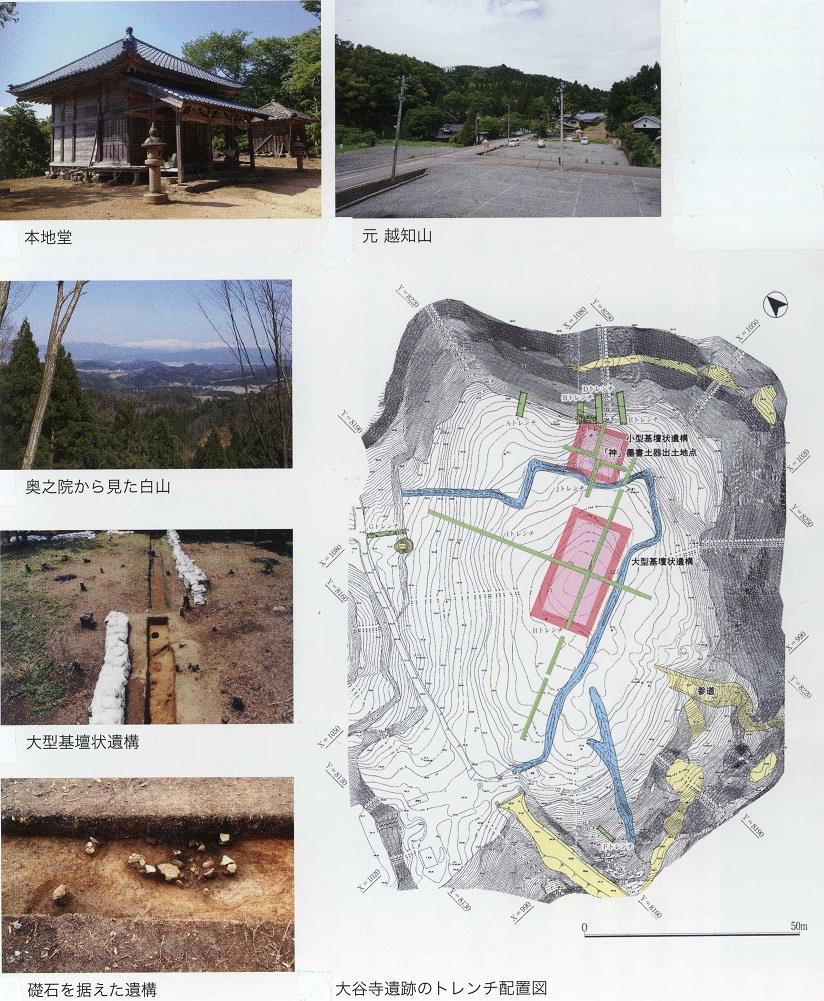

泰澄最初の修行地が「越知峯の坂本の岩屋」である。金沢文庫本などでは、持統天皇9年(696)泰澄14歳のとき夢告をうけて夜な夜な外出し、坂本の岩屋で百辺礼拝して、声に「南無十一面観世音神変不思議」と唱え、それから越知峰によじ登ったとある。しかし元和本などには修行年齢が11歳と記され、現在の大谷寺は持統天皇6年(692)に開かれたという。地元では越知山といえば裏山にそびえる堂山を指す。西の越知山とは区別し「元越知山」と呼ぶ。つまり越知山は2つある。となれば、泰澄が大谷寺周辺で修行しているなかで、西の越知山の方はのちに開かれたことになる。

なお、西の越知山の麓、越前町森には金堂がある。泰澄が修行したあと越知山に登ったと伝えられた所で、現在は石の祠があり、内部の岩壁には十一面観音が陽刻される。明治時代初頭までは堂が建ち、木造十一面観音菩薩立像が安置されていた。2つの越知山。はたして当初、泰澄はどこで修行していたのだろうか。

泰澄が修行した越知山。その山頂付近は朝日町時代から数年にわたり分布調査をおこなってきたが、これまで古代の遺物は確認できなかった。採集遺物の大半は近世以降であり、泰澄が生きた時代の考古学的痕跡は発見されないでいた。『福井県丹生郡誌』には、過去に平安時代の須恵器製大瓶が出土したとある。かつて越知山山頂で祀られていた大谷寺所蔵の十一面観音菩薩坐像・聖観音菩薩坐像・阿弥陀如来坐像(三尊一具)の仏像(福井県指定文化財)は平安時代後期の制作とされる。遺物や彫刻などで追える開山時期は平安時代には遡るとみられていた。

しかし近年、越知山の山頂から奈良時代に遡る考古資料の発見が相次いでいる。先に紹介した須恵器は丹生窯跡で生産された奈良時代(8世紀中頃)のもので、開山伝承にせまるものといえる。また、臥行者旧跡で発見された須恵器も貴重なものである。時期は判断しかねるが、その形の特徴などから奈良時代と考えられる。これらの須恵器は、いずれも越知山山頂およびその付近で採集されたものであるので、誰かが奈良時代に持ってあがったことがうかがえる。それを残した人物が泰澄かどうかはわからないが、奈良時代に越知山あたりで活動していた山林修行者であった可能性は高いだろう。

越知神社

金堂(越前町森)

(4)貴女の夢告と白山への登頂

養老元年(717)、泰澄36歳の4月1日に、泰澄は白山の麓・大野の隅の苔川の東、伊野原に赴く。そこで観念を凝らして呪功を運び、天に喚び掛け、骨を砕き肝を奢るまでに力をいれると、夢中に出てきた貴い女性が再び現れ、「ここは貴方のお母さんの産穢の場所で、結界ではありません。この東の林泉は私が現れるところです。早く来なさい」と命じて姿を消したとある。ここで登場する場所が母の故郷の「伊野原」で、東側に位置する「林泉」である。泰澄の母は伊野氏であり、伊野原という地名はここに由来するとみられる。

それから泰澄は東の「林泉」に訪れると、貴女が再び姿を現す。そして自分は伊弉諾尊で、妙理大菩薩と号すと語った。貴女の姿をした妙理大菩薩と出会った「林泉」は現在の白山平泉寺にあたるとされる。白山への越前側からの登拝道の起点となる勝山市の白山中宮平泉寺は、現在の白山神社境内地に中心伽藍があった。最近の調査によると境内地から9世紀の須恵器がわずかながら出土しており、平安時代初め頃には明寺山廃寺・上開谷遺跡・マンダラ寺遺跡など、越前国の山林に展開する諸遺跡のような小規模な寺が成立していたとみられる。

さて、泰澄が白山天嶺の禅定(霊山の頂上)に登り、緑碧池(翠ヶ池)の側で祈りをこらすと、目の前に九頭龍王が現れる。真身ではないことを泰澄が責め立てると、ついに白山神の本地仏である十一面観音菩薩の玉体があらわれる。また、白山の主峰に連なる左孤峰(大汝峰)では大己貴尊が現れ、阿弥陀如来を拝する。さらに、右孤峰(別山)では小白山別山大行事という神が現れ、阿弥陀如来を拝することになる。それから泰澄はこの峰に居したとある。泰澄は養老元年(717)に白山の開山をおこなったあと、越知山に蟄居(帰山)した天平宝字2年(758)まで修行していたという。

泰澄の事績が歴史事実かどうかはさておき、なかでも泰澄の白山山頂で十一面観音菩薩を感得するところは、物語上でクライマックス・シーンである。貴女は結局、九頭竜王を経由して、最後に十一面観音菩薩という変化をとげる。つまり、本地である十一面観音菩薩が、貴女・伊弉冉尊という仮の姿であらわれ、泰澄を導くことから10世紀以降に本格化する本地垂迹説にもとづく内容となっていることに気づく。

翠ヶ池

(5)泰澄、越前五山を開く

越前五山といえば泰澄が710年代に開いたことで知られるが、決して伝承などではなく、越知山をはじめ他の山の山頂やその周辺において須恵器が採集されるなど考古学的な痕跡が発見されている。ここでは越知山・白山以外の三山を取り上げる。

文殊山は越前五山の中心的な位置で、養老元年(717)の開山とされる。山頂では8世紀後半以降の遺物が採集され、須恵器の有台杯に記された「寺」墨書は注目すべきもので、山頂に宗教施設が存在したことを示している。周辺には数々の寺院が展開し、とくに二上観音堂には木造十一面観音菩薩立像(10世紀)が安置されていた。

日野山は丹生郡の南境に位置する。過去に山頂では須恵器が採集されたと聞くので、開山時期は古代まで遡るようである。北側に展開する尾根中腹では荒谷大寺跡が存在し、多くの平坦面などの遺構と石造物が残る。周辺には寺院・神社が数多く展開し、平安時代の仏像も数多く存在している。

吉野ヶ岳は福井平野一帯の信仰の山として知られる。山頂から少し下った蔵王堂付近には平安時代の仏像が安置、付近からは須恵器の壺片(8~9世紀)が採集されている。これまで吉野ヶ岳山頂は遺跡として認識されていなかったが、平安前期まではその痕跡を追うことができる。

こうしてみると、越知山は8世紀中頃、文殊山は8世紀後半、吉野ヶ岳は8~9世紀の遺物が確認されており、誰かが山頂に登り何らかの痕跡を残していたことが知られる。周辺あるいは麓には社寺が展開することから、標高1,000mを超えない低山を中心とした信仰圏が、各地で形成されていたことを示している。県内の数ある山のなかで越前五山と称され、しかも泰澄の開山伝承をもつ山で須恵器などの古代の遺物が採集できることは、泰澄の事蹟を考えるうえで重要といえるだろう。

さて、これまで県内の山林寺院は、8世紀後半から9世紀にかけて盛行するが、それよりも古い遺物が出土したのが、文殊山の東奥、城山(標高404m)山頂付近で発見された鯖江市の三峯寺跡である。鯖江市教育委員会の発掘調査により、8から9世紀にかけての土師器・須恵器・緑釉陶器が出土したが、なかには8世紀前葉の須恵器が含まれていた。須恵器蓋には灯明痕や鉄鉢があり、土師器椀には赤彩がなされていた。山頂付近で何らかの祭祀がおこなわれ、それがⅣ区まで流れ込んだとみられる。山頂付近に展開する三峯村には717年の開村(寺ととらえれば開基)伝承をもつことから、考古学と照合された珍しい事例といえるだろう。

(6)泰澄入寂の地、大谷寺

長年白山で苦行を修した泰澄は天平宝字2年(758)、77歳の年に白山から下山する。それからは元々の修行地であった越知山に帰山することになる。『泰澄和尚伝記』には越知峯の「大谷仙崛」に蟄居したと記されている。「仙崛(窟)」の意味を調べると、「仙人のすみか」「俗世間をはなれたすみか」とある。

つまり、「大谷の仙窟」とは、泰澄が晩年に俗世間を離れ住んだ場所と解釈できる。現在の大谷寺の地は、大谷寺という寺名や集落名からも、元越知山を中心とした現在の大谷寺付近に比定できる。西の越知山の字が今でも大谷寺ということからも、その領域はさらに広大だったことがうかがえる。「大谷」の地名が古いことを証明する遺物は、平成14から17年にかけて実施された発掘調査で発見されている。

これまで大谷寺の裏山(元越知山・標高200m)には大規模な平坦面が確認されていたが、発掘により大型・小型の基壇状遺構が検出され、大量の須恵器が出土した。墨・煤付着の土師器・須恵器、転用硯、墨書土器、浄瓶・六器などの仏具の存在から平安前期(9~10世紀)の山林寺院の営まれたことが明らかとなっている。数多くの遺物のなかには墨書土器があり、「大谷」と記されたものも含まれていた。人名なのか、地名なのか。いずれにせよ、この地が『泰澄和尚伝記』にある「大谷」の地として1200年前に認識されていたとみられる。

「大谷」墨書土器

のちほど触れるが、注目すべきは「神」と記された墨書土器2点である。これらの土器は平坦面東端で白山遥拝に適した地で、付近には小型基壇状遺構が造られている。神社遺構の可能性が指摘でき、山林寺院での神祀りのあり方を知るうえでも重要な発見となった。

「神」墨書土器

なお、大谷寺には泰澄の廟所として石造九重塔が建つ。笏谷石(緑色凝灰岩)製で、元亨3年(1323)の銘をもつ。泰澄伝の収録された『真言伝』が正中2年(1325)、『泰澄和尚伝記』金沢文庫本の書写年代が同じ正中2年(1325)。14世紀前葉には大谷寺だけでなく、泰澄に対する宣揚が進んだとみられる。

泰澄は天平宝字2年(758)越知峰の大谷仙窟に蟄居し、ここを入定の地と定めたが、神護景雲元年(767)には一万基の三重木塔を勧進造立し、勅使の吉備真備に付けて奉った。同年3月18日、泰澄は予言どおり結跏趺坐し、大日の定印を結んで奄然として入定遷化した。その遺骨は石の枢に入れて大師房に葬ったという。86歳であった。大谷寺周辺には遷化した地を思わせる岩場や、泰澄の石棺が埋まられたことが想定できそうな円形の塚状遺構などがある。

6 泰澄は複数いたのか?

(1)『大日本国法華経験記』と『本朝神仙伝』の泰澄

『泰澄和尚伝記』によると、泰澄は越前国生まれであるが、他の平安時代の史料などには加賀や越後などと出てくる。しかも越後では泰澄ではなく、神融である。平安時代には泰澄らしき人物が複数存在したのだろうか。ここでは『泰澄和尚伝記』以外の平安時代の史料について触れる。

まずは、鎮源が著し長久4年(1043)に成立したとされる『大日本国法華経験記』(以下、すべて『法華験記』と略する)「越後国の神融法師」である。ここには「沙弥神融[俗に古志の小大徳と云ふ。多くの名あり、これを注さず]は、越後国古志郡の人なり。(中略)神融上人妙力の力に依りて、現に法験を施し、後に菩提を証せり。神護景雲年中に入滅せり」とある。最初と末尾の部分であるが、沙弥神融は越後国古志郡の人で、俗に古志の小大徳で数多くの名あり、これを注さないとしている。越後国の国上寺が舞台で、塔を壊す雷神を『法華経』の力によりとらえるという内容である。注目するのは神融が、泰澄とは記されず越後国の人とある点、入滅した時期が記された点にある。

神融とは『泰澄和尚伝記』では養老6年(722)に元正天皇の病治癒の効により護持僧として禅師の位を授かり神融禅師と号したとある。また、神護景雲年中とは『泰澄和尚伝記』では泰澄55歳のとき天平宝字2年(758)に大谷の仙崛に蟄居したあと、神護景雲元年(767)に86歳で入寂したとある。部分的ではあるが、両書には共通点が認められる。

同じような譚が12世紀初頭の成立とされる『今昔物語集』巻12の1「越後国の神融聖人、雷を縛りて塔を起つる語」である。ここには「今は昔、越後の国に聖人ありけり。名をば神融と云ふ。世に古志の小大徳と云ふは、これなり。(以下略)」とある。これも越後国の神融聖人が『法華経』の力により雷をとらえる内容で、『法華験記』をもとに記述したとみられる。泰澄と出てこない点で共通するが、入滅の時期が示されていない点で異なるが、古伝のひとつと考えられる。

次に、大江匡房が著し天永2年(1111)以前の成立とされる『本朝神仙伝』である。ここには「泰澄は賀州の人なり。世に越の小大徳と謂ふ。神験多端なり。万里の地といへども一旦にして至り、翼なく飛びつ。白山の聖跡を顕して、兼てその賦を作れり。今に世に伝へたり。(中略)泰澄、数百年を経て死なず、その終りを知らず」とある。泰澄は加賀国の人で世に越の小大徳という。神験は多端で、万里の地といえども一旦にして至り、翼なく飛び、白山の聖跡を顕してその賦を作る。吉野山に至り一言主の縛を解こうとして加持すると三匝は解けたが、暗(そら)から声あり再び元に戻ってしまう。その声の本覚を問うと稲荷の社では夢に一女が現れ、本体観世音・常在補陀落・為度衆生故・示現大明神と告げる。阿蘇社に詣でると池の上で九頭龍王が現れたが、泰澄の言により金色の3尺の千手観音に変わったという。

注目するのは『泰澄和尚伝記』では越前国の生まれ、『法華験記』では越後国の神融とするなか、ここでは加賀国の泰澄とする点である。『法華験記』『今昔物語集』『本朝神仙伝』は越の小大徳とする点で共通するが、『法華験記』は神護景雲年間の入寂、『神仙伝』は不死とする。しかも一言主の縛を戻した存在の正体を知る過程で登場する『本朝神仙伝』の「夢有一女」や「有九頭竜王」は、『泰澄和尚伝記』の霊亀2年の「和尚至霊亀二年夢、以天衣瓔珞飾身貴女」、養老元年の「爾時従池中、示九頭龍王形」と対応するが、変化が千手観音の点で異なる。

その死に関しても『本朝神仙伝』の「泰澄経数百年不死、其終」、『泰澄和尚伝記』は「奄然入定遷化、春秋八十六也」とある。伝説的な要素が強く創作性が加えられ、役行者と並ぶ神仙として位置づけられる。なかでも霊異の契機として一女が登場し本体が観音だと語り、九頭龍王から千手観音に変わる点は、『泰澄和尚伝記』における夢中の貴女から九頭龍王、十一面観音へと変化する内容を彷彿とさせる。

ちなみに、『法華験記』は輪廻思想を前提に法華経持経者の説話の集大成であり、なかでも山岳信仰や神祗信仰との交渉などの土着性が濃厚だという。一方、『神仙伝』は平安朝の文人の神仙思想の伝統を受け中国の神仙伝に範をとり、日本で匡房の神仙観にかなう人物を拾い出し本朝の神仙列伝として述作した、信仰的というより知的な文学的作品である。

『法華験記』にみられる説話の持経者は修行のため山岳にこもり宗教生活を営むが、苦行の末に魔縁を降伏し羽化して飛行、長寿を獲得し鬼神などを駆使するなど神仙的な世界が描かれており、こうした修行者のあり方は『本朝神仙伝』で描かれる人物たちに通じるものといえる。

そこで、『泰澄和尚伝記』で越前国生まれの泰澄が、なぜ加賀国や越後国の人とあるのかを考えてみたい。『本朝神仙伝』で加賀とすることについて、山岸共氏は泰澄を加賀とみるのは加賀側の強調から出たものと述べる。つまり越前側の人物であったことが前提となる。

また、神仙の伝として記されるので、『法華験記』と『泰澄和尚伝記』の共通とする神護景雲年中入定の内容を不死とした創作性の強いものである。ここでの泰澄は役行者からの流れで話が続く形で登場するが、一言主に七匝の縛をかけたのは役行者で、これを解こうとしたのが泰澄である。加持により三匝は解けたが、結局暗から声がありその呪縛は元に戻り、その本地の追求へと話が展開していく。つまり、役行者からの連関で成立するもので、神仙伝という書物の性格からその終わりを知らずとして終結させる独自の神仙譚ととらえられる。

こうした独自の編集は創作性の強さを物語る。加賀国の人とあるのは越前国の出身という原典をあえてずらして記述した可能性が高い。その経緯としては大江匡房が加賀側の伝承を入手しそれを採用したのか、それとも中央に確固たる泰澄伝が流布していたので神仙伝に収録することをはばかり、泰澄伝をもとにその伝とわからないよう独自に書き換えたともとらえられる。

これは越前国の泰澄、神融の別称、養老年間の白山開山、神護景雲年中の入定という骨子をもつ伝ありきで、それを異伝という形へと編集し直したという見解である。つまり中央で越前国の白山を開いた泰澄という認識が広まっていたので、その亜流として加賀にし意図的に越前の表現を避けたとは考えられないだろうか。

たとえば、『本朝神仙伝』における夢の一女→九頭龍王→千手観音の変化も、これをもとに『伝記』の貴女→九頭龍王→十一面観音という変化がつくられたかに思えるが、この伝を仮に『泰澄和尚伝記』に採用したとすれば、なぜ千手観音観ではないのか、あるいは不死の話を反映させなかったのか、疑問が残る。となれば、やはり逆に解するのが妥当である。

のちほど触れるが、10世紀末の白山観音という認識が宮廷に古くからあり、また藤原敦光の語る泰澄大師による白山・養老年間という記述を踏まえると、すでに泰澄伝の原形に貴女→九頭龍王→十一面観音という本地に至る過程が語られていたからこそ、匡房が神仙の伝という書物の性格を踏まえてその差別化をはかるために、夢の一女から十一面観音への変化をもとにその設定をずらすような形で創作を加え、夢の女と千手観音として書き直したと考えられる。

こうした視点は下出積與氏がこれらに近い見解を簡潔に述べる。『本朝神仙伝』にみる泰澄と九頭龍王の垂迹神形との間に並ならぬ関係性を示したことについて、匡房が頭の中だけで『泰澄和尚伝記』を採用して阿蘇社に九頭龍王を結びつけたと強解できないこともないが、それにしても平安頃に泰澄といえば龍形神を想起する雰囲気がまったく存在しなくては、こうした記文は生まれてこないのではなかろうかとしている。

この指摘を深読みすると、匡房が泰澄伝をもとに『本朝神仙伝』の独自の伝を記したともとらえられる。加えて『法華験記』と『本朝神仙伝』に共通する「古志(越)の小大徳」という記述も気になる。

加えて『法華験記』と『本朝神仙伝』に共通する「古志(越)の小大徳」という記述も気になる。『法華験記』が『本朝神仙伝』の記述に影響を与えたことは考えにくいので、もともと11世紀後葉から12世紀初頭にかけての宮廷で、泰澄=越の小大徳との共通認識があったことを示している。

以上を勘案すると、『本朝神仙伝』をもとに『伝記』が成立したのではなく、『泰澄和尚伝記』の骨子となる原形がすでに11世紀には成立していたと結論づけたい。

(2)『白山之記』と『白山上人縁起』と『続古事談』の泰澄

それでは、加賀側からの視点で長寛元年(1163) 以降に成立したとみられる『白山之記』と『続古事談』についてみてみる。詳細にみると、『白山之記』は越前を意識した加賀側が記したものといえる。なかでも泰澄大師とあることや嘉祥元年(848)に鎮護国家の壇場とするのは古い認識を示すもので、養老3年(719)としたことも独自の伝承にもとづいたのかもしれないが、白山本宮にかかるその化現については霊亀元年(715)と1年遡ることも逆に考えれば、すでに越前側あるいは中央で『泰澄和尚伝記』のような認識があったことを意味している。

『本朝神仙伝』の記述も踏まえると、泰澄は霊亀元年に貴女の夢告を受け白山に向かい山頂に登り、その本地を探求する場面でも九頭龍王を経由して十一面観音へと変化し、また壇場との表現から鎮護国家の法師であったというような記述も12世紀中頃までに語られていた可能性が高い。

『白山之記』より少し時代がくだるが、『本朝続文粋』には藤原敦光による「白山上人縁起」が収録される。泰澄にまつわるもので、保安2年(1121)の成立とされる。ここには「白山は山嶽の神秀なり。(中略)養老年中、一聖僧有り。泰澄大師是れなり。初めて霊崛を占い、権現を崇め奉りて以降、効験は遐邇に被り、利益は幽顕に及ぶ。其の場に参詣する者、百日は葷腥を断じ、基の砌に来至する者、二里に涕睡を禁ず。信心の清浄に依りて、感応の掲焉有り。(以下略)」とある。養老年間(717~724)に泰澄大師が初めて白山の霊崛を占して権現を奉じたとする。

注目するのは『泰澄和尚伝記』の要素と近い白山・養老年中・一聖僧、泰澄大師の3つがそろう点にある。1121年の時点で泰澄が白山を開き、養老年間に白山で何らかの活動をしていたとの認識が敦光にはあり、12世紀前葉に都で、しかも当時の知識人によりその事蹟が知られていたことを示している。

次に時代はくだるが、健保七年・承久元年(1219)の成立とされる『続古事談』第4巻所収の「神社仏寺」には「巌間寺、正法寺といふ。山城国宇治郡上醍醐の奥、笠取山の東の峯也。越の小大徳といふをこなひ人、十二年をこなひたる所也。日本第三の霊験所とぞ。一は熊野、二は金峯山也。この大徳をば泰澄法師ともいふ。又金鎮法師とも。越後国古志郡の人也。白山をこなひて、次にこの所に来れり。一搩手半の金銅の千手観音を本尊にて、身をはなたずいたゞきたてまつりけるを、此所のひつじさるの方に桂木のありけるを切て、自レ手等身の千手観音を作て、此金銅の仏を籠たてまつりて安置したるなり。この人は唐へわたりて、かれにてうせにけり。(以下略)」とある。

山城国の巌間寺(岩間山正法寺)について記されたもので、その開基が越の小大徳、泰澄法師とも金鎮法師ともいう。越後国古志郡の人とし、越後国・小大徳とするのは『法華験記』『今昔物語集』にもとづいたものである。泰澄が白山修行のあと本寺に訪れ、本尊は金銅で1尺2、3寸程の千手観音であったが、自らが桂木を切りつくり等身の像を安置したとある。こうした諸伝が泰澄複数説の根拠ともなるが、ひとつ言えるのは原伝たる存在を除けば「神融」「越の小大徳」「泰澄」は12世紀の院政期あたりには同一人と考えるむきが強まっていたと思われる。

まとめると、『本朝神仙伝』にある九頭龍王の登場、本地を問い観音に変化すること、『法華験記』の神護景雲年中入定の記述を含めて考えると、年譜的な形式かはわからないが、11世紀後半には『泰澄和尚伝記』の骨子たる伝が流布し、都あるいは周辺の人々記すものに影響を与えたとみられる。大江匡房は政治家・漢文学者であり、宮廷随一の教養人である。中国の神仙伝を意識して生まれた『本朝神仙伝』の性格を踏まえると、創作とはいえ原型を念頭に置きながら意図的に違う形に再設定したような配慮がうかがえる。藤原敦光についても学者で文人でもあるので、養老年間に一聖僧がいて泰澄大師だとする記述は信憑性が高い。推測の域を出ないが、導き出せる結論として11世紀後葉までに存在していた泰澄伝の内容を以下の9点にまとめる。

1、泰澄は大師と尊称された。

2、越の小大徳とされた。

3、神融と称された。

4、鎮護国家の法師であった。

5、霊亀2年に女性の夢告があり、養老年間に白山に登った。

6、白山は中央で知られる修行地であった。

7、山頂において九頭龍王が現れ、本地たる十一面観音へ変化した。

8、白山といえば観音の住む補陀落浄土の地で、本地が十一面観音であった。

9、神護景雲年間に亡くなった。

さらにいえば泰澄伝が越前ではなく、宮廷ないしは中央寺院など都やその周辺のどこかで、すでに泰澄の伝が流布していた可能性が高い。

(3)加賀馬場と美濃馬場

『白山之記』によると、天長9年(832)白山には禅定道とよばれる越前・加賀・美濃からの3つの登拝路(三馬場)が開かれたとある。各基点は馬場と称され、越前・白山平泉寺、加賀・白山本宮、美濃・白山長滝寺といった拠点的な寺社が所在していた。加賀禅定道の拠点となる白山本宮には白山比咩神社が位置する。『文徳天皇実録』の「加賀国白山比咩神従三位」の記事を根拠とすると、遅くとも9世紀には成立していたとみられる。

『白山之記』によれば、白山七社である本宮四社(白山宮・金剣宮・岩本宮・三宮)と中宮三社(中宮・佐羅宮・別宮)に加え、江沼郡には白山五院(柏野寺・温泉寺・極楽寺・大聖寺・小野坂寺)、三箇寺(那谷寺・温谷寺・栄谷寺)、加賀国府周辺には白山中宮八院(護国寺、昌隆寺、松谷寺、塵花寺、善興寺、長寛寺、涌泉寺、隆明寺)などで構成されていた。なかでも隆盛時の中宮(笥笠中宮神社・吉野谷村)は本宮をしのぐものであったという。また、那谷寺もその一院として、塔中寺院250か寺が軒を並べ勅願所であったと伝えている。これらは泰澄が逗留した地として加賀の山岳信仰の基礎を築いた寺院として知られていた。

のちほど触れるが、中央僧による白山入山の記録が9世紀後葉にあらわれる。白山山頂の発掘調査では9世紀後半以降の須恵器などが出土しているので、文献史料と考古資料の一致をみている。どうも『白山之記』が記すように、9世紀中頃から白山へ向かう禅定道が確立していたようである。考古学的な痕跡をもとに古代における白山禅定道の復元を試みると、加賀禅定道の主要ルートである本宮→中宮→尾添→白山は知られているが、考古学的に分かる資料は少ない。

注目するのは、加賀国府から中宮にかけてのルートであり、ある程度の考古学的な裏付けをもとに復元は可能とみられる。そこで注目するのは加賀国府近くに展開する石川県小松市の浄水寺跡である。本遺跡では発掘調査により大量の墨書土器が出土したことで知られており、「浄水寺」「吉谷寺」「□□寺」などの寺名の他に、「三坂□」「三坂□□」墨書土器が確認された。現在も三坂町、下吉谷町・上吉谷町があり、実際に三坂峠があるので、国府から白山に向かう途中の地名や峠名と考えられる。

つまり、国府の背後にそびえる観音山を中心としたひとつの信仰空間の形成が前提となるので、観音山→三坂峠(三坂町)→吉谷寺(下吉谷町・上吉谷町)→中宮→白山というルートが想定できる。このことは10世紀には加賀国府から三坂峠を越えて中宮を経由して白山に登拝する加賀禅定道が成立していたことを示している。それは国府・中宮八院を拠点とした白山信仰のネットワークが確立していたことを意味している。

次に美濃馬場である。長良川最上流の白山中宮長滝寺(現・長滝白山神社、白山長滝寺)があり、古来は白山の南からの登拝口で、ここからの道を美濃禅定道という。白山へは前谷、桧峠を越え石徹白に入り、石徹白の白山中居神社からは、石徹白の大杉、神鳩、銚子ヶ峰、別山に至る。さらに油坂、南竜ヶ馬場を経て白山山頂の御前峰に登る。

美濃禅定道の拠点である長滝寺の背後には毘沙門岳(標高1386メートル)がそびえる。この山頂では須恵器片・灰釉陶器などが採集されており、長滝寺との関係性が指摘できる。毘沙門岳からは尾根筋を通ると白山へとつながり、毘沙門岳→野伏ヶ岳→願教寺山→別山のルートが想定できる。これらの山頂において考古学的な痕跡は少ないが、毘沙門岳山頂から須恵器が確認できることは、このルートが古代にまでさかのぼる可能性を示している。

先に紹介したが、越前禅定道の拠点である白山平泉寺旧境内からは9世紀の須恵器が出土しており、仏具らしきものの破片も確認できる。ただし、白山へつながるルートにおいて考古学的な痕跡は確認されていない。おそらく三頭山→法恩寺山→経ヶ岳→赤兎山→白山というルートが設定できるが、現段階で考古資料による裏付けはない。

(4)豊原寺ともうひとつの禅定道

白山の三馬場について見てきたが、禅定道の起点として越前・加賀・美濃馬場以外に重要な地があるので、4つ目の馬場と禅定道として触れておきたい。

福井県坂井市丸岡町東郊の山中に展開した豊原寺である。室町時代に成立した『白山豊原寺縁起』によれば、大宝2年(702)に泰澄が開創し、天長年間(824〜834)に昌滝和尚が中興して以降、隆盛に向かったとある。延喜8年(908)に鎮守府将軍藤原利仁の祈願所として多くの寺領寄進を受け、12世紀には押領使の藤原以成が伽藍を建立して500余坊の規模となったという。

発掘調査により近世の講堂跡下層からは須恵器・土師器・灰釉陶器が出土し、9世紀頃のものも確認できた。須恵器には浄瓶などの仏具を含むことから、平安前期には山林寺院が営まれていた可能性が高い。泰澄の生きた時代のものはないが、昌滝和尚による中興期の遺物は確認できるので、縁起の内容についても、ある程度実態を反映しているだろう。また、豊原寺跡の院・坊のうち、江戸時代に再興された華蔵院跡の下層からは、12・13世紀の土師器がまとまって出土した。丸岡町田屋の豊原家には、江戸時代に講堂の本尊であった薬師如来坐像や阿弥陀如来坐像(ともに平安後期)が所蔵されているので、縁起にあるように12世紀が伽藍規模の拡大期にあたっていたとみられる。

さて、9世紀から山林寺院として活動をおこなった豊原寺であるが、その背後の山や近くの吉谷寺跡背後からは、点在する考古資料をつなげていくと、白山へのルートが存在していた可能性が高い。まず、豊原寺背後にそびえる南丈競山(標高1045m)の山頂では、鉄鉢・転用硯など須恵器(9世紀)が採集された。浄法寺山と比べ山頂の平坦面は広く、仏具も確認できることから仏堂が存在していたか、白山に向かう際の宿坊として機能していたのか。

さらに、尾根沿いに東に行くと、浄法寺山(標高1053m)につながる。山頂では須恵器片・八花鏡片(9世紀)などが採集され、ガラス製の首飾りを入れた赤彩土師器5点(9世紀)が埋納されていた。ここでも山頂で何らかの祭祀を執りおこなったとみられる。しかも、豊原寺東の吉谷寺跡背後にそびえる火燈山(標高803m)の山頂からは、煤の付いた須恵器の杯(9世紀)が採集され、その名の通り火にまつわる何らかの祭祀を執りおこなっていた可能性が高い。

これらの考古資料は、いずれも9世紀に比定できる。豊原寺からは南丈競山→北丈競山→浄法寺山、また吉谷寺からは火燈山のルートが想定できる。2つのルートは、みつまた山で合流し、大日山を経由して白山へつながるが、遅くとも平安前期(9世紀)には開通していた可能性が高い。

7 泰澄伝は平安時代にできたのか?

(1)白山平泉寺と延暦寺

『泰澄和尚伝記』を中心に、鎌倉時代末期に成立した『元亨釈書』『真言伝』の泰澄伝、説話にみる泰澄伝や『白山之記』などを見てきた。また、説話の要素をもとに、伝記自体を完全の創作とみることはできないことも触れた。ここからは泰澄伝は鎌倉時代以前に成立していたのか、『泰澄和尚伝記』奥書にあるような泰澄伝の原姿たるものを明かにするため、平安時代を中心に中央寺院との関係性のなかで泰澄伝を位置づけ、考古学の成果を踏まえながら見ていこう。

まずは、『泰澄和尚伝記』に登場する越前馬場の拠点、白山平泉寺と中央寺院の関係について触れる。『本朝世紀』久安3年(1147)4月13日条には、「以越前国白山社可為延暦寺末寺之由、可被下宣旨之由、所訴申也、件社、当時非叡山末寺、園城寺長吏僧正覚宗所執行社務也、而社領字平清水住僧等、依僧正苛酷猥注寄文、始所寄与延暦寺也」、翌月の『百錬抄』久安3年(1147)5月4日条には「覚宗入滅之後、以白山可為延暦寺末寺之由、被仰下事、仁平二九覚宗入滅」とある。

覚宗の在職により平泉寺は12世紀中頃に園城寺末寺であったかにみえるが、その支配は院宣によりこれを領する程度のもので、個人的なつながりにより覚宗が院の権力を背景として平泉寺を支配していたに過ぎないという。

久安3年(1147)4月7日、延暦寺の僧綱・已講らが院の御所に群参し、園城寺長吏覚宗の平泉寺社務執行を停止して平泉寺を山門(延暦寺)の末寺にするよう訴える事件が起きるが、その背景には「社領字平清水住僧ら、僧正の苛酷によって、みだりに寄文を注し、始めて延暦寺に寄与するところなり」とあるように、覚宗の峻厳な統制への住僧らの反発があったとみられる。それから院は覚宗没後に末寺化の宣下をおこなうことを約束すると、仁平2年(1152)9月の彼の死とともに平泉寺は延暦寺の末寺に入ったようである。

延暦寺の末寺化が12世紀中頃になされたとみられるが、『平家物語』延慶本「卅 以平泉寺被付山門事」には「延暦寺衆徒等解請院庁裁事/請曲垂恩恤、任応徳寺牒ニ、以白山平泉寺永為当山末寺状」とある。山門衆徒が久安3年(1147)4月、応徳の寺牒に任せて平泉寺を延暦寺末寺とすべき奏状を院庁に送ったという文書である。同じような記述は『平家物語』長門本などにもある。これを信じて応徳元年(1084)の寺牒により白山の僧らによる寄進があったとすれば、平泉寺は11世紀末頃に延暦寺末寺であったことになる。

中央寺院とのつながりは考古資料による関係性が指摘できる。報告書では、白山平泉寺旧境内(国重要文化財)出土の手づくね成形の土器皿は、京都の年代観によれば11世紀後葉から12世紀前葉にかけてのものがあり、12世紀前葉までに京都系土師器皿が定着したとみられている。その背景として、平泉寺に住み比叡山で修行した勝義大徳が70歳で没したという『三外往生記』天承2年(1132)の記述を取り上げ、畿内との宗教的な繋がりをひとつの背景とし、京都系土師器皿の出現以降、京都の型式変化にある程度対応することは北陸西部に共通した様相で、京都との断続的な情報流通のあり方が反映された結果とみられている。

(2)日吉社の展開と阿弥陀信仰の展開

天台宗との関係を見てみる。後白河天皇の撰で、治承4年(1180)~文治元年(1185)の成立とされる『梁塵秘抄』巻第2には、「勝れて高き山、大唐唐には五台山、霊鷲山、日本国には白山天台山、音にのみ聞く蓬莱山こそ高き山」とある。こうした末寺化に対して、社寺の社会的活動として注目されるのが、比叡山の山僧と日吉社の神人である。延暦寺が近江から北陸にわたり莫大な所領を抱え、荘園の年貢物の輸送を通して北陸から琵琶湖の水運と商品の流通に与えた影響は大きく、その消費経済が山門を中心として展開し、山徒や神人の営利活動を活発にしたことで知られる。彼らが山門の権威を借りて高利貸(借上)として活躍したとき、常に利用したのは日吉社からの御供米(上分米)であった。

そこで、保延2年(1136)9月付の『壬生家文書』「明法博士勘文案」を見ると、日吉社大津左方・右方神人たちから上分米を借用して、いまだに返済しない滞納者の注文(リスト)と神人らの返済要求を受けて公家に訴えた日吉社司らの解状を記している。そこでは散位の藤原忠恒が債権者で、越前国木田庄の住人が債務者として記されるので、越前国における日吉社神人らの活動が読み取れる。網野善彦氏も日吉社大津神人に注目し、日吉神人が賀茂・鴨社供祭人のような顕著な海民的性格をもっていなかったことは間違いないとはいえ、大津神人に関しては、粟津橋本供祭人とともに古代の近江国の贄人にまでさかのぼる、海民的特質をもつ神人と考えるべきだと述べる。

少し時代は下るが、越前国のなかでも、とくに丹生山地内での山門の進出がみられる。越知山の南に位置する織田庄は13世紀前葉に天台門跡のひとつである妙法院と関係を示す史料が『妙法院文書』8にある。阿波守の高階宗泰が建保6年(1218)に本家職を七条院に寄進し、七条院は安貞2年(1228)にこれを妙法院の尊性親王に譲り、宗泰も領家職を妙法院が管理する円音寺に寄進したため、織田庄は妙法院により一円管理されることになった。また、天台宗延暦寺管主の補任歴名記である『天台座主記』の文永五年(1268)11月8日の記事には、山門領とされる10か所の荘園宛てに三塔の興隆を注下されたとあり、そのなかに越前国の織田庄と大虫庄がみられる。

これらの史料から越前国織田庄は13世紀前葉に後鳥羽天皇生母の七条院殖子の所領として成立したが、ほどなくして天台門跡の妙法院に所属し、『泰澄和尚伝記』が最終的に完成したとみられる13世紀後葉には山門領であったことを示している。なお、『越知神社関係文書』「大門山王神田宛行状」には「大門山王神田」とあり、大谷寺近くにも山門の痕跡が認められる。

山門の展開については平泉隆房氏の詳細な研究がある。中世前期までに創始され勧請された日吉神社や白山神社の検証をした結果、日吉神社や白山神社のなかに延喜式内社(論社を含む)の後身とみられるものがいくつもあり、それぞれの式内社が何らかの理由で衰退に向かった際に、日吉や白山勢力が入り込んでそこを足掛かりとしたとし、日吉神社は古代の北陸道沿いにあり、主要街道から河川を遡っていくような事例がいくつもみられ、北陸道にあって海岸伝いの進出は古くから広範囲にわたり認められると述べる。

その創建が平安前・中期以前に遡る日吉神社も散見するが、日吉社領の越前国での展開は鎌倉時代に入ってから本格化し、南北朝期の混乱のなかで白山信仰関係の社寺のなかで動きがあり、あるいは日吉神人の新たな活動が始まったものと位置づけるべき事例もあるという。白山信仰と日吉信仰との協調が認められ、白山神人と日吉神人がそれぞれの地域で提携していたことが判明している。

部分的な史料ではあったが、越前における山門の展開を見てきた。応徳元年(1084)の記述を積極的に評価すると、延暦寺の末寺化は11世紀後葉に遡る可能性が指摘できる。先に白山平泉寺旧境内出土土師器皿中に11世紀末から12世紀初頭と思われる考古資料の存在について触れたが、当該期の越前・加賀国でも同じような傾向が見て取れる。

京都系の手づくね土師器で、越前国最古とされるのは、福井県鯖江市の石田中遺跡SP13出土の一括資料で、京都系の影響を受けて生産された11世紀中葉・後葉に位置づけられるという。また、加賀国最古とされるのは石川県小松市の額見町遺跡H区P393、SB306出土資料で、口縁部の二段ナデの特徴から11世紀第4四半期で、口縁部二段ナデを施す大皿の定着は11世紀中頃とみられている。

これらを踏まえると、京都系の影響による手づくね土師器皿の導入は、白山平泉寺旧境内の11世紀後葉、石田中遺跡の11世紀中・後葉、額見町遺跡の11世紀中頃・後葉とみれば、その生産や流入の時期は中央寺院と末寺化の動きと軌を一にした可能性が指摘できる。

大津神人の海民的性格や京都系の考古資料を踏まえると、『渓嵐拾葉集』に記された泰澄は河川交通などで活動した日吉神人の存在が浮き彫りとなる。長谷川賢二氏は『渓嵐拾葉集』にのみ泰澄を船頭の子とする伝承が収められたのは、山門内部に限定された泰澄観であって同次元とは考えがたく、そのような観点から「船渡子」の意味を考えると日本海水運と関わると思われる日野川水運の一角の把握を進めつつある越知山に対する山門の関心のあり方が交通・流通支配という点にあったことが表明されているとし、山門が日吉神人を通じて日本海沿いの交通、流通の支配を広範に展開していたことを想起すればごく当然のことであり、越知山にとっては山門という中央の巨大な宗教権門に接触することで自己の権益の保証、さらには権威性を獲得し宗教、経済活動の安定化につなげていこうとしたと述べる。

いずれせよ『泰澄和尚伝記』の舞台となる越知山と白山は11から12世紀にかけて延暦寺とその鎮守である日吉社の影響が強くあり、考古資料の様相とも連動した動きをとることから、泰澄伝の成立を考えるうえで重要な視点といえるだろう。

(3)白山における天台浄土教の影響

白山の本地仏について、これまで11世紀末から12世紀初めにかけて白山権現、12世紀に入ると白山妙理権現という尊称となり、その本地がすぐに説かれて加賀白山では天台浄土教の影響により現行と異なる阿弥陀如来であったが、同時に越前白山の治病の霊験をもつ池水も著名で、のちに妙理権現の本地十一面観音が影向することになったとする見解があった。はたしてそうか。

11世紀末から13世紀にかけて天台宗の影響が見られるなかで、12世紀前半から中頃にかけての白山における阿弥陀信仰を示す史料を取り上げると、蓮禅が著した『三外往生記』が注目される。なかに平泉寺僧の勝義大徳のことが記される。勝義は越前国白山麓の平清水(平泉寺のこと)に常住した僧侶で、比叡山の根本中堂に2000日夜にわたり参籠し修行を終えて平清水に帰り、その性繰はけちけちと物惜しみせず、千僧供養の法会は五度におよび三時に阿弥陀供養法を修した。往生をとげる最期は持仏堂に入って坐し、阿弥陀経を読経しながら逝去、そのとき雲は寺内に満ちたという。天承2年(1132)正月のことで、勝義70歳である。

平泉寺中興の祖とみられる勝義は、比叡山での修行のあと平泉寺に帰り、天台浄土教の影響を受けた阿弥陀信仰者とみられる。入寂から遡ると康平5年(1062)頃の生まれで、平泉寺での活動時期は11世紀末から12世紀前葉にかけての時期とみられ、応徳元年(1084)の延暦寺末寺化の動きとも照応する。

次に、明治39年(1906)に京都市東山区小松町の松原通で出土した一連の仏教遺物の埋蔵者である僧西念が平安時代後期に自筆した「僧西念願文」には、加賀国白山妙理権現の御宝殿内に、紺紙金字法花経の一部と具経ならびに願文をともに籠め、等身すべて金色の阿弥陀如来一体を供養のために籠めたとある。他に、妙理権現とするのは、真言中興の祖にして新義真言宗の始祖である覚鑁(かくばん)の伝記で、14世紀頃の成立とされる『大伝法院本願聖人御伝』である。覚鑁が康治2年(1143)に根来寺(大円明寺)の鎮守(大神宮寺)として寺社を建立したときのことを記した部分に、我は白山妙理権現だと名乗ったとある。妙理権現の名は12世紀中頃に都だけでなく紀伊国まで広まっていたことになる。

さらに『本朝続文粋』所収の藤原敦光が著し、保安2年(1121)の成立とされる「白山上人縁起」の後半部には、肥前国松浦郡の西因が白山で43年修行して保安2年(1121)に笥笠神宮寺に阿弥陀如来像を安置したという阿弥陀信仰者のことが記される。注目するのは西因と白山の関係である。西因は14歳で出家し20歳のとき比叡山に登りのちに大乗戒を受けると、承暦2年(1078)に白山に至り修行すること43年の保安2年(1121)六月一日、笥笠神宮寺(中宮の神宮寺)を道場として昼夜弥陀の宝号を念じ、精舎を建て半丈六で金色の阿弥陀如来像一体を安置し、白山妙理権現の本地を説いた。

泰澄伝の関係では妙理権現の本地は十一面観音であるが、「初めて弥陀の身を現すなり」と阿弥陀如来となる点で、天台浄土教の影響を強く受けていたとみられる。部分的な史料であるが、11世紀末から12世紀前半にかけて白山は阿弥陀信仰全盛期で、白山周辺で活動した人物に阿弥陀信仰者が多いことがわかる

8 なぜ菩薩が中央に配置されたのか?

(1)三所権現の本地仏

『泰澄和尚伝記』によると、貴女に誘われて御前峰に登った泰澄は、九頭龍王から十一面観音への変化を感得し、次に左の弧峯(別山)に登り一人の宰官人(小白山別山大行事)と出会うと聖観音となり、右の弧峯(大汝峰)に登り奇服の老翁(大己貴)と出会うと西刹主となった。中心に本地たる十一面観音、脇侍に如来と菩薩を配するのが白山三所権現の形態である。

福井県越前町の大谷寺には、これらを物語る彫刻が存在する。木造の十一面観音・阿弥陀如来・同聖観音で、ともに60㎝の前後の坐像である。12世紀後半で、平安時代後期の特色をもつ三尊一具の作品[福井県指定文化財]である。白山三所権現の本地仏は、加賀・美濃に中世以降のものが存在するだけで、この三尊は白山本地仏中最古の遺例とされる。他にも大谷寺には鎌倉時代制作の銅造のもの[越前町指定文化財]が知られる。

注目するのは白山の御前峰に位置づけられた本地仏が十一面観音なのかである。しかも菩薩にもかかわらず、なぜ中心に配されたかである。本来ならば阿弥陀如来が中央で、2つの観音は脇侍のはずである。しかも、『泰澄和尚伝記』において林泉での告白は伊弉諾(冉)尊で、妙理大菩薩であった。つまり、貴女→伊弉諾(冉)尊・妙理大菩薩→十一面観音という変遷をたどることから、妙理大菩薩が重要な信仰要素とみられる。

長寛元年(1163)以降の成立とされる『白山之記』には「白山妙理菩薩」、『泰澄和尚伝記』には「妙理大菩薩」「妙理権現」とあるが、最初に現れた貴女は、最終的に翠ヶ池で感得した十一面観音に集約していく。本質的には白山神=十一面観音の認識は古くからあったとみているが、遅くとも「妙理」の共通語句は12世紀中頃に確立していたことになる。妙理とは何か、また十一面観音菩薩・聖観音菩薩、阿弥陀如来の三所権現は、いつ成立したのか。ここでは、これらについて考えてみたい。

木造の三所権現(越知山大谷寺所蔵)

前立三所権現(越知山大谷寺所蔵)

(2)三所権現の成立と展開

一般的に個々の神に本地仏が定まるのは12世紀で、日吉社や春日社などが本地垂迹説の理論化の進展という全体的な所論にしたがい、その設定が進む。越知山・白山も同様であった。なかでも別山の神を「小白山別山大行事」としたのは天台宗の影響が強い。

下出積與氏は、比叡山での修行に関して論寒湿貧を取り上げ、仏法上の論をたたかわせることが叡山天台の特徴のひとつであり、その際の判定役が行事で、とくに大行事とは論を含めて大法会をとりしきる総指揮官の役を意味する僧を指すという。また、山岸共氏は大行事の語義について、熊野新宮や山王権現でも武神であることから神の称号としては武勇神に用いられ、別山の「一宰官人、手握金箭肩係銀弓」とも共通するという。

とすれば、三所権現の本地仏は中央の影響下で成立したことになる。下出氏も本地仏として十一面観音・阿弥陀如来・聖観音という三峰三神の本地が全部そろい、その俗体も貴女・老翁・弓矢を持つ宰官と欠けるところのないこと自体が在地において形成されてきたものではなく、中央の仏教界で生まれ完成された理論的な本地垂迹説による神仏習合の顕現であったことの証左だと述べる。

確かに中央からの導入かもしれないが、越前国では中心たる俗体の貴女と本地たる十一面観音とが古くから習合していた可能性が高い。山岸共氏によると、越前は神仏習合の先進地で観音は早くから白山と結び付いていたので、白山権現の成立後に単なる本地として当てられたものではないとし、しかも観音は民間仏教で現世利益の神(仏)であり、より直接的には危難よけの神であったから、海上で遭難の危険にさらされやすい海民には受け入れやすく、観音の浄土補陀落は海に近い山上にあると説かれていたから白山と結ばれやすかったとしている。

加えて、十一面観音菩薩の設定理由は、泰澄の生まれた福井平野南部、その修行地である丹生山地から白山が遥拝できることを最大の要因とみたい。山岸共氏は、日野川の流域から近江湖北にかけては早くから白山を観音浄土として仰いでいた公算が大きく、日野川の流域は白山を望む地域であり、日野川の特徴は南から北にゆるやかに流れ、東西から支流を入れて南越の交通・運輸の大動脈をなして南は近江の琵琶湖水運に連なり、北は九頭竜川と合して日本海海運に接するところにあるので、麻生津生まれの泰澄が船渡の子と語られた背景には、本地域には川や海の仕事に従事する多くの民が水と縁のある観音信仰を受入れ、独立的な白い峰である白山を観音の補陀落浄土と仰いだとみている。

日野川から見た越知山

実際に白山は滋賀県湖北の山々あるいは琵琶湖上の地点からも望まれ、観音の山として仰がれたところには泰澄の伝承が重なり分布している。なかでも泰澄が最初に修行し晩年に蟄居した丹生山地、とくに越知山からの白山は絶景で、御前峰・大汝峰・別山の三峰が雄大にその姿を見せる。大谷寺からもその姿を拝することができ、泰澄入寂の地としてふさわしい立地といえる。

しかも、大谷寺では木造十一面観音・聖観音・阿弥陀如来という三尊一具の三所権現の坐像(福井県指定文化財)が生まれている。これらの本地仏はもともと秘仏として越知山山頂に安置され、開帳時には大谷寺に降ろしていたが、明治時代には常置された。その制作は平安時代後期、12世紀後半から13世紀初頭にかけてとみられ、『白山之記』から『続古事談』までの記述と矛盾するものではない

以上を整理すると、白山の三所大権現とは御前峰=伊弉冉尊=十一面観音、別山=小白山大行事=聖観音、大汝峰=大己貴尊=阿弥陀如来であるが、とくに白山において阿弥陀信仰が語られるのは「白山上人縁起」、「僧西念願文」、『三外往生記』、『続古事談』のように11世紀末以降から12世紀前葉にかけてで、白山が阿弥陀信仰者の活動地で、教理的に天台浄土教の影響下にあったことはすでに述べた。

浄土信仰の萌芽は奈良時代にあったが、直接の起源は比叡山の常行三昧堂に修せられた「不断念仏」であり、それから横川の恵心院に住した源信(942~1017年)は末法濁世にはただ念仏のみがまことの教えであるとして、それに関係のある経論の文章を集め『往生要集』を撰し、浄土信仰の教理的基礎づけをすると、同じ頃に慶滋保胤(~1002年)が『日本往生極楽記』を編纂することで天台浄土教は展開し、極楽浄土への信仰が隆盛することになる。

浄土信仰の広がりにより、八幡神の本地も釈迦三尊から阿弥陀如来へと変化したという。この状況は白山にもいえることで、白山神は十一面観音が元々の本地であったが、西因・勝義などの阿弥陀信仰者の存在から本地が阿弥陀如来と認識されるようになり、それが最終的に中央の方から小白山別山大行事が加えられたとみる。また、『長秋記』長承3年(1134)2月1日条にある熊野社の本地仏の記述が12世紀中頃であることを考慮すると、白山もその頃には三所権現の本地として定着したとみられる。

9世紀中頃の当初は、宗叡や賢一など中央僧による苦行目的の入山であったが、それ以降白山が土着の信仰を越えたものとなり、観音菩薩の色彩を有していたのだろう。湖北には泰澄開基と称する十一面観音が多く、越前・若狭でも十一面観音信仰が強くあり、その途中に阿弥陀信仰が浸透し、三峰三神の本地仏が設定される過程のなかで、本来ならば中央に配されるはずの阿弥陀如来が脇侍となる変則形態をとったが、阿弥陀信仰の盛行した時期にもかかわらず、中央には配されないほど白山神=十一面観音という根強い信仰があったため、イレギュラーな本地仏になったのだろう。

その設定は白山三峰のよく眺望できる越前側でおこなわれ、その時期は『白山之記』の記述内容や大谷寺所蔵の三所権現本地仏の存在などから12世紀中頃から13世紀初頭にかけてで、その背景には別山大行事という名称から天台宗側からの理論導入があったとみられる。

そこで、白山平泉寺が注目される。11世紀末から12世紀中頃にかけて延暦寺末寺となることで理論的実践の拠点として機能したとみる。繰り返すが、その整備の過程については、もともと白山神=十一面観音の認識があったので、阿弥陀如来を脇侍に配するという変則的な三所権現が設定されたとみている。

さらに、背景にある寺院の存在形態を考えると、長坂一郎氏は寺門(園城寺)との関係を重視した。確かに覚宗が検校をかねるが、平泉寺への影響は一時的で、広い意味では天台宗との関係であったとする長谷川賢二氏の見解を重視し、諸要素の越前への展開を勘案すれば山門の影響ととらえる方が妥当である。大谷寺側が園城寺派で、平泉寺との対立構造のなかで『泰澄和尚伝記』が成立したならば、どうして伝記に越知山から白山へ、白山から越知山へという流れが必要であったのか。

加えて、白山修行の際に越知山での禊が強調されたのは不自然である。それよりも越知山と白山が同時期に密接に関わり同じ末寺にあったので、2つを包括するような形で『泰澄和尚伝記』をまとめる必要があったと考える方が自然で、それが伝記最後の「凡厥在世滅後」以降の記述にあらわれ、12世紀後半に浄蔵という人物に仮託させ、より強固な越知山と白山という関係性を確固たるものにした可能性が高い。

したがって、前段階の泰澄伝を考えると、本地仏という観点からは12世紀中頃という年代が画期として設定でき、奥書に浄蔵のことが記されたのも中央の理論が導入される過程で、天台宗の宣揚のため元々の伝に付加されたとの結論に至る。しかし、『泰澄和尚伝記』の記述を越前側の関係寺院がおこなったのか、それとも中央のどこかで記されたものなのかは、さらに検討していく必要がある。

(3)妙理の由来

白山は奈良時代頃から北陸の土壌が産んだ独特の神仏習合が進展し、その後の本地垂迹のあり方から、観音菩薩の住む補陀落浄土として考えられていた。それは都でも知られており、あとで詳しく触れるが、清少納言の『枕草子』に記される「白山の観音」からも、白山における神仏習合の様子かうかがえる。おそらく、そのときの白山神は白山大菩薩として考えられたとみるが、11世紀になると権現思想が盛行するようになり、白山権現として認識されるようになった。

それでは、白山神といえば、『泰澄和尚伝記』にもあるように「妙理大菩薩」・「妙理権現」と呼ばれるようになったのか。「妙理」と付されたのだろうか。そもそも「妙理」とは何だろうか。

『広説仏教語大辞典』では「深妙不可思議な理法。こよなき真理」、『新版 禅学大辞典』では「妙なる真理。幽玄なことわり」とあり、「妙」には深妙・幽玄で不可思議という意味がある。不可思議といえば『伝記』にある泰澄の「其声唱南無十一面観世音神変不思議者」が思い浮かぶ。妙理とするのは白山に住む観音に対する深妙で、不可思議さにあったのだろうか。それとも十一面観音の点で不可思議な霊験というイメージがともなうのはさることながら、白山三所権現は中央に十一面観音、脇侍に阿弥陀如来と聖観音という変則形態それ自体が妙なこととして感じられたのだろうか。

9 泰澄は都で有名だったのか?

(1)都で知られていた白山と泰澄

清少納言の『枕草子』「職の御曹司におはします比(83段)」には、「師走の十よ日の程に、雪いみじう降りたるを、女官どもなどして、縁にいとおほくをくを、おなじくは、庭にまことの山をつくらせ侍らんとて、さぶらひめして仰せ事にていへば、あつまりてつくる。(中略)五日のほどに雨降れど、消ゆべきやうもなし。すこしたけぞおとりもてゆく。「白山の観音これ消えさせ給な」といのるも物くるほし。(中略)さてその雪の山は、まことの越のにやあらんと見えて、消えげもなし。くろうなりて見るかひなきさまはしたれども、げに勝ちぬる心ちして、いかで十五日まちつけさせんとねむずる」とある。

清少納言が宮中に仕えていた頃、女官が庭に戯れで作った雪山の消えないことを白山の観音に、これ消えさせないでと祈り、その結果を踏まえて本当の越国の雪山かと見えて消えなかったという。「白山の観音」の表現から宮廷中で観音霊場として信仰されるとともに観音の住む補陀落浄土の地であり、「これ消えさせ給な」の表現から白山は雪山の象徴的な存在で、白山神は雪を操る存在であったことがわかる。この記事は長徳4年(998)のこととみられるので、10世紀末の宮廷での白山とその信仰に対する認識を示している。

そこで、ここでは白山だけでなく、宮廷あるいは都・その周辺で泰澄のことも知られていなかったのか。泰澄伝にみる空海伝の要素から、先に取り上げた「白山大菩薩」の成立と本地垂迹説に至るまで諸々の問題について考えてみる。

それでは、まずは、藤原明衡が著し天喜・康平年間(1053~1064)の成立とされる『新猿楽記』には「度度通ヒ大峯葛木踏辺道。年年熊野金峯越中ノ立山。伊豆ノ走湯。根本中堂。伯耆ノ大山。富士ノ御山。越前ノ白山。高野。粉河。箕尾。葛川等之間。無不競ヒ行ヲ挑マ験ヲ。山臥修行者。昔雖役行者浄蔵貴所。只一陀羅尼之験者也。今於右衛門尉次郎君者。已ニ智行具足生仏也」とある。平安後期の漢文で記された往来物で、その当時の社会生活を知るための貴重な文献である。越中の立山、伯耆の大山、富士の御山などと並んで越前の白山があげられ、山臥修験者として役行者と浄蔵貴所の名があがる。11世紀中頃には白山が代表的な山岳修験の霊場であったことを示している。

また、藤原為隆はその日記『永昌記』天永元年6月27日条には「参白山権現也、予依服薤不下車、但依今暁夢想弥成信仰、令立五箇大願、観音利生更勿生疑、次帰蓽」とある。為隆が天永元年(1110)6月27日に夢の告げによりいよいよ信仰を増し、5つの大願を成就するため白山権現に参り、観音の利生が間違いなく自身に及ぶことを確信したとある。為隆が参詣した白山権現は、越前・加賀・美濃の地ではないはずなので、都あるいはその近辺に勧請された白山社とみられる。

そこで再度注目するのは、藤原敦光が著し保安2年(1121)の成立とされる『本朝続文粋』巻第11「白山上人縁起」である。敦光は藤原明衡の子であるので、中央での認識を示す重要史料である。本縁起には「白山者山嶽之神秀者也。介在美濃飛騨越前越中加賀五箇国之境矣。其高不知幾千仭。其周遙亘数百里。天地積陰。冬夏有雪。譬如忩(上に「艹」が付く)嶺。故曰白山。夏季秋初。気喧雪消。四節之花。一時争開。側聞。養老年中。有一聖僧。泰澄大師是也」とある。

『新猿楽記』と比べて具体的に記される。養老年間に泰澄大師がいて、初めて白山の霊崛を選んで修行し権現を崇めたという。一聖僧とあるので、一人だとわかる。『泰澄和尚伝記』と同じ開山時期であるので、12世紀前葉の宮廷では泰澄大師による養老年中の開山という認識が広まっていた可能性が高い。

つまり、当時の政治の中枢部にあって、実録的な要素の強い『本朝続文粋』に『泰澄和尚伝記』の要素が部分的であれ記されたことは、12世紀前葉にその原形たる何かが成立していたとみられる。対するのが伝説的要素をもち創作性の高い二書である。『新猿楽記』と同時期とされる『法華験記』と、その少しあとに成立した『本朝神仙伝』である。

まずは、『法華験記』巻下 第81であるが、「沙弥神融俗云古志小大徳、有多名、不注之、越後国古志郡人矣、(中略)、神融上人依妙法力、現施法験、後証菩提、神護景雲年中入滅矣」とある。『伝記』と比較すると、沙弥神融が越後国の人で泰澄とは記されない点で異なるが、泰澄とおぼしき神融が神護景雲年中に入滅した点で共通する。これをどうとらえたらいいのか。『法華験記』の神融伝をもとに『伝記』の原形をつくったのだろうか。内容は超人的なもので、泰澄とおぼしき人物が『法華経』の力で雷をとらえるという伝説的要素が強いので、その信憑性となると疑わしい。

つまり、越前国の泰澄大師、白山での十一面観音の霊験という『伝記』につながる原形の確固たるものがすでに中央のどこかで成立していれば、その編者ないしは筆者が書物の性格を考慮し、異説として本流の伝と差別化するため、越前国→越後国、十一面観音法→法華経など独自に編集を加え、創作性の強い内容に書き換えたともとらえられる。

先の2つと別系統の泰澄伝となるが、大江匡房が著し天永2年(1111)以前の成立とされる日本最初の神仙説話集『神仙伝』「四 泰澄」を改めて取り上げる。『神仙伝』には「泰澄者、賀州人也、世謂之越小大徳、神験多端也、雖万里地一旦而到、無翼而飛、顕白山之聖跡、兼作其賦、于今伝於世、到吉野山、欲解一言主之縛、試苦加持三匝已解、暗有声叱之、繋縛如元、又向諸神社問其本覚、於稲荷社数日念誦、夢有一女、出自帳中告曰、本体観世音、常在補陀落、為度衆生故、示現大明神、詣阿蘇社有九頭龍王、現於池上、泰澄曰、豈以畜類之身、領此霊地乎、可示真実、日漸欲晩、有金色三尺千手観音、現於夕陽之前池水之上、泰澄経数百年不死、其終」とある。

加賀国の人である泰澄は神験が多端で、自ら空を飛び白山の聖跡を顕してその賦を作るとあり、数百年経っても死なない人物として描かれる。山岸共氏は、泰澄を加賀の人とみるのは加賀側の強調から出たものと述べるので、越前側の人物であったことが前提となる。

また、神仙の伝として記されるので、『法華験記』と『伝記』に共通する神護景雲年中入定の内容を不死とした創作性の強いものである。ここでの泰澄は役行者からの流れで話が続く形で登場するが、一言主に七匝の縛をかけたのは役行者で、これを解こうとしたのが泰澄である。加持により三匝は解けたが、結局暗から声がありその呪縛は元に戻り、その本地の追求へと話が展開する。つまり、役行者からの連関で成立するもので、神仙伝という書物の性格から、その終わりを知らずとして終結させる独自の神仙譚ととらえられる。

独自の編集は創作性の強さを物語る。加賀国の人とあるのは越前国の出身という原典をあえてずらして記述したとみている。匡房が加賀側の伝承を入手しそれを採用したのか、それとも中央に確固たる泰澄伝が流布していたので神仙伝に収録することをはばかり、泰澄伝をもとにその伝とわからないよう独自に書き換えたともとらえられる。

これは越前国の泰澄、神融の別称、養老年間の白山開山、神護景雲年中の入定という骨子をもつ伝ありきで、それを異伝という形へと編集し直したとみたい。つまり中央で白山を開いた越前国の泰澄という認識が広まっていたので、その亜流として加賀にし、意図的に越前の表現を避けたとは考えられないだろうか。

たとえば、『神仙伝』では泰澄が吉野山で一言主の縛を解くため加持すると三匝は解けたが、暗から声あり再び元に戻る。その声の本覚を問うと、稲荷の社では夢に一女が現れ、本体が観世音で常に補陀落であるなど告白があり、阿蘇の社に詣でると、池の上で九頭龍王が現れ、泰澄の言により金色の三尺の千手観音に変わったとある。夢の一女→九頭龍王→千手観音の変化も、これをもとに『泰澄和尚伝記』の貴女→九頭龍王→十一面観音という変化がつくられたかに思えるが、この伝を仮に『泰澄和尚伝記』に採用したとすれば、なぜ千手観音観ではないのか、あるいは不死の話を反映させなかったのか、疑問が残る。

となれば、逆に解するのが妥当である。10世紀末の白山観音という認識が宮廷に古くからあり、また藤原敦光の語る泰澄による白山・養老年間という記述を踏まえると、すでに泰澄伝の原形に貴女→九頭龍王→十一面観音という本地に至る過程が語られていたからこそ、匡房が神仙の伝という書物の性格を踏まえて、その差別化をはかるために、夢の一女から十一面観音への変化をもとに、その設定をずらすような形で創作を加え、夢の女と千手観音として書き直したと考えられる。

こうした視点は下出積與氏がこれらに近い見解を簡潔に述べる。『神仙伝』にみる泰澄と九頭龍王の垂迹神形との間に並ならぬ関係性を示したことについて、匡房が頭の中だけで『伝記』を採用して阿蘇社に九頭龍王を結びつけたと強解できないこともないが、それにしても平安時代頃に泰澄といえば龍形神を想起する雰囲気がまったく存在しなくては、こうした記文は生まれてこないのではなかろうかとしている。

この指摘を深読みすると、匡房が泰澄伝をもとに『神仙伝』の独自の伝を記したともとらえられる。加えて『法華験記』と『神仙伝』に共通する「古志(越)の小大徳」という記述も気になる。『法華験記』が『神仙伝』の記述に影響を与えたことは考えにくいので、もともと11世紀後葉から12世紀初頭にかけての宮廷で、泰澄=越の小大徳との共通認識があったことを示している。以上を勘案すると、『本朝神仙伝』をもとに『泰澄和尚伝記』が成立したのではなく、『泰澄和尚伝記』の骨子となる原形がすでに11世紀には成立していたと結論づけたい。

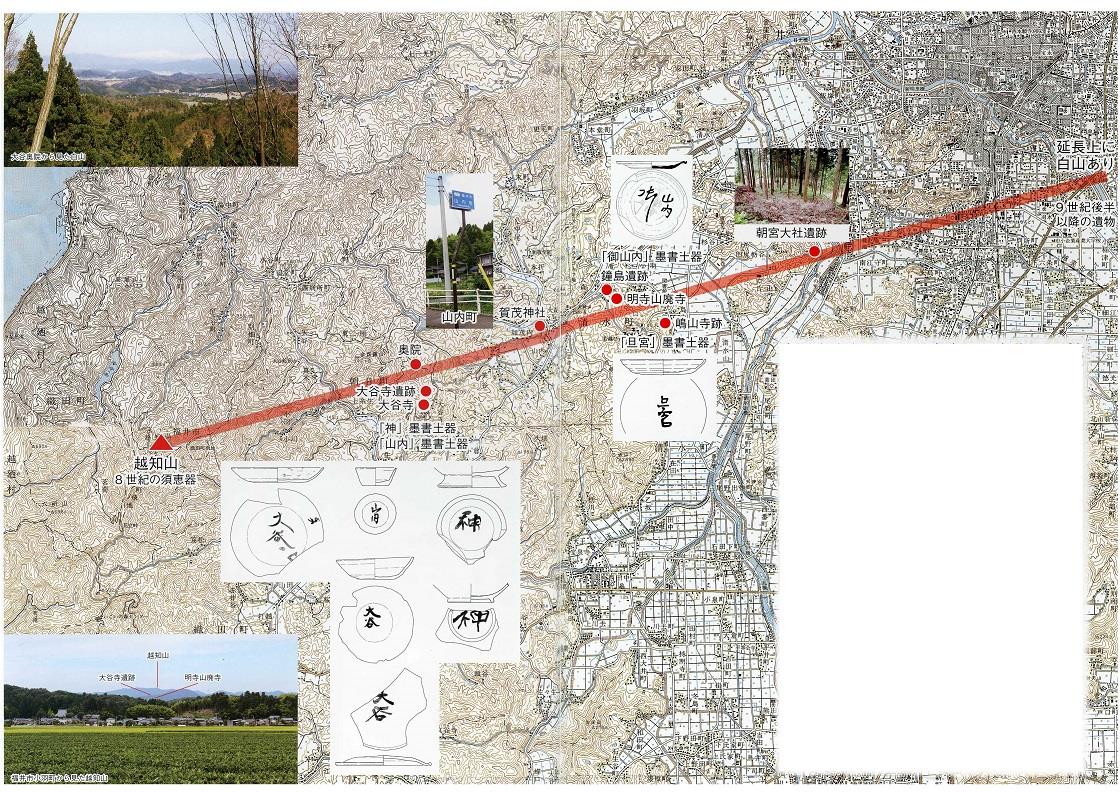

そこで、『白山之記』の評価を再確認する。加賀の視点で記された長寛元年(1163)成立とされる『白山之記』には「加賀国石川郡味智郷有一名山、号白山、其山頂名禅定、住有徳大明神、即号正一位白山妙理大菩薩、其本地十一面観自在菩薩、(中略)其麓泰澄大師行道跡、雖経四百有余歳、其跡不生草木、聖跡新也、若是雖大師入滅後、常行給凡眼不及歟、即彼山泰澄大師奉行顕給也、(中略)従劫初以来常雖仏菩薩集会砌、機感時至、養老三年己未七月三日御宅宣成始、至此長寛元年癸未四百四十五ヶ年也、(中略)/一、白山本宮、(本地十一面観音)霊亀元年陮(雖)他(化)現給、殊有勅命、被造立四十五宇神殿仏閣、被奉免若干神講田等、鎮護国家壇場被定置者、嘉祥元年戊辰也」とある。

『白山之記』は加賀側が記したものなので、泰澄大師とあることと嘉祥元年(848)に鎮護国家の壇場とするのは古い認識を示すもので、養老3年(719)としたことも独自の伝承にもとづいたのかもしれないが、白山本宮にかかるその化現については霊亀元年(715)と1年遡ることも逆に考えれば、すでに越前側あるいは中央で『泰澄和尚伝記』のような認識があったことを示している。『神仙伝』の記述も踏まえると、泰澄は霊亀元年に貴女の夢告を受け白山に向かい山頂に登り、その本地を探求する場面でも九頭龍王を経由して十一面観音へと変化し、また壇場との表現から鎮護国家の法師であったというような記述も、12世紀中頃までに語られていた可能性が高い。

まとめると以下になる。まず、清少納言は中宮定子に仕えた人物であったので、『枕草子』にある「白山の観音」の文言は、宮廷での白山における観音信仰の高さがうかがえる。次に、藤原明衡は『本朝文粋』を撰するなど後冷泉朝第一の詩人で、文章博士を兼ねながら東宮学士・大学頭を歴任するなどその博学は抜群であり、加えて大江匡房は政治家としては伝統的な有職故実を重んじ、和歌についても漢文学者としての知識をもとに後世に多大な影響を与えるなど、ともに宮廷随一の教養人である。中国の神仙伝を意識して生まれた『神仙伝』の性格を踏まえると、創作とはいえ原形を意識して意図的に違う形に再設定した配慮がうかがえる。藤原敦光についても侍読という天皇の側に仕える学者で文人であるので、「白山上人縁起」にある養老年間に一聖僧がいて泰澄大師だとの記述は信憑性が高い。

したがって、宮廷あるいは中央ないしはその周辺のどこかで、すでに泰澄の伝が流布していた可能性が高い。しかも、清少納言の認識では白山は観音の住む補陀落浄土の地で、『新猿楽記』を著した藤原明衡の認識では山臥などの修験者が修行をおこなう場としても知られている。

推測の域を出ないが、導き出せる結論として11世紀後葉までに存在していた泰澄伝の内容は以下の九点にまとめられる。1 泰澄は大師と尊称された。2 越の小大徳とされた。3 神融と称された。4 鎮護国家の法師であった。5 霊亀2年(716)に女性の夢告があり、養老年間(717~724)に白山に登った。6 白山は中央で知られる修行地であった。7 山頂において九頭龍王が現れ、本地たる十一面観音へ変化した。8 白山といえば観音の住む補陀落の地で、本地が十一面観音であった。9 神護景雲年間に亡くなった。さらにいえば泰澄伝が越前ではなく、のちほど検討するが宮廷ないしは中央寺院など都あるいはその周辺で成立した可能性を指摘しておきたい。

越知山から見た白山

(2)都周辺に分布する泰澄関係の寺社

『泰澄和尚伝記』によると、泰澄は元正天皇の病気治癒をおこない、都に訪れているが、その道筋に泰澄伝承が色濃く残ることは、南都と越前とのつながりのなかで生まれ、そこには南都による北陸進出があり、その背景に泰澄のような僧たちの活動があったように思えてならない。

都の周辺には泰澄伝承がみられる。滋賀県大津市の岩間寺をはじめ、京都盆地の北方に位置する愛宕山(標高924m)、南山城に位置する鷲峰山(標高682m)などである。先に触れた越前から湖北にかけての泰澄伝承の流れのなかでとらえられる。都周辺に伝が点在することについては本郷真紹氏が次のように述べる。

中央で栄えた仏教文化が地方にも伝播した結果、地方寺院の建立や特定の信仰がおこなわれたという中央から地方への一方向のとらえ方をするのであれば、行基・空海の伝承や『泰澄和尚伝記』の道昭・行基というように、中央で活躍した著名な僧の伝承が地方に残されるものであるが、逆に越前の地方僧である泰澄の足跡が都近辺の地域に多数残されていることは、各地に勧請された白山神社と合わせて重要な意味を含むとしている。

この点について従来は、後世修行の場として白山がしだいに中央でも認識され、開創者たる泰澄が山林修行僧の理想的な存在として受け取られ、行場としての性格を有する山岳寺院にその足跡を残したとか、気候条件によって実際に白山を遥拝できる近江・山城の地域で、その信仰が栄えた結果生じた現象であるといった解釈がなされる。

都やその周辺で泰澄の伝が語られるに至った契機として、やはり近江・京都・宇治など畿内から白山が見えることが大きい。他に調べると白山は愛知県からも見えることがわかり、となれば太平洋沿岸と日本海沿岸の両方から拝める希有な山といえるので、白山信仰の広がりについても改めて問い直す必要がある。遠くに聳える白山を望んだとき、そこから北東方向に展開する白の聖なる地は観音の住む補陀落浄土さながらに映じ、こうした地理的条件のなかで白山・泰澄の名が中央に知られるきっかけとなったのではないか。白山と泰澄に関わる伝が都まで及び、白山神社が勧請されていくなかで、宮廷あるいは中央寺院などでその伝記が記されたことも充分に考えられる。

たしかに白山信仰あるいは行場としての白山の性格がしだいに認識され、その結果として白山と共通する要素を有する寺院に泰澄との関係にふれた伝が形成されたことは考えられるが、越前における山林修行や十一面観音の信仰が中央の影響を受けたとすれば、当然同様の性格を有する越前の寺院に道昭や行基と同様に、役小角や玄昉などの開基と伝えられるものがほとんど見受けられず、逆に中央で越前出身の泰澄の伝が多くうかがえることは、ある面では越前で展開された信仰の影響が中央にまでおよんで重視されたことを示すとみられている。

(3)泰澄と法相宗とのつながり

天台宗僧の浄蔵口述や三所権現の設定など『泰澄和尚伝記』の性格に天台宗の影響を強く意識したとする見解はあるが、本郷真紹氏は疑念を抱く。伝に登場する道昭は日本法相宗の祖と崇められる人物、玄昉も法相宗の僧であり、天台宗がひとつの独立した宗派として確立する過程で、宗祖の最澄は大乗戒壇の設立をめぐって南都(奈良)の諸宗と対立し、南都の学僧と積極的に論争している。とくに、関東における法相宗の中心的な存在であった徳一との三乗一乗をめぐる論争は有名で、こうした法相宗との確執の経緯を後世の天台宗の高僧が知らなかったとは考えられず、もし仮に天台宗僧がことさら泰澄と法相宗の高僧とを結びつけた伝記を著述したとすれば、それは一体いかなる意図のもとでなされた作為ということになるのであろうかと述べる。

実際に『泰澄和尚伝記』をみると、泰澄と触れ合う僧すべてが法相宗の人物になる。11歳のとき泰澄を見つけて神童と称したのは道昭で、44歳のとき泰澄と語り合い極楽での再会の約束したのが行基、55歳のとき経論5000巻を見せ、とくに十一面経を授けたのが玄昉である。加えて、入唐し玄奘三蔵に法相教学を学んだ日本法相宗の開祖が道昭で、薬師寺で法相宗を主として教学を学んだのが行基、法相宗の義淵の弟子で、入唐し智周に法相を学び、天平7年(735)に経論5000巻の一切経と諸々の仏像を持ち帰ったのが玄昉である。

日本法相宗の流れを追うと、奈良時代に最も勢力があり興福寺と元興寺が中心であった。道昭(629~700)は入唐し玄奘にしたがい法相をうけて帰朝、元興寺に住したのが法相の初伝である。智通・智達が入唐し慈恩について法相を学んだ。元興寺に住し法相を弘めたので、元興寺の伝または南寺の伝という。玄昉(~746)は入唐し智周に法相を学び経論5000余巻をもたらした。興福寺に住したので興福寺の伝または北寺の伝というが、朝廷の内道場に入り僧正に任ぜられる。

また、興福寺は藤原氏の氏寺であり、その支持をうけて栄え多くの学僧を輩出し、奈良時代は法相宗が最も盛んであった。義淵(644~728)も興福寺に住し学徳一世に高く、道昭の下に行基(668~749)がいて、諸国を巡歴し産業の開発と社会事業につくしている。

ちなみに中国唐代の仏教家で、法相宗の初祖たる基(638~682)が入定したのが永淳元年(682)のことである。『泰澄和尚伝記』によると、泰澄の生年は天武天皇11年(682)とあるので、基の没年に生まれたことになる。つまり、泰澄伝の作者が基の没後を意識して泰澄の生年を設定し、道昭・玄昉・行基との接触も含めて考えると、泰澄の生涯が暗黙のうちに法相宗の人物と関わるように設定された可能性が高い。泰澄は法相宗とつながりがあり、伝の作者がそれを強く意識していことは確かであろう。

さらに、法相宗といえば興福寺が関係するので、古代の越前・若狭の関係史料を『日本三代実録』で見てみる。元慶5年(881)7月17日条には、天平勝宝元年(749)4月1日詔により丹生・大野・坂井郡の田地601町余を興福寺に施入したが、天平勝宝元年以前に公田であった地は、たとえ興福寺領の四至の内にあっても、その領とはせず公田とするとの措置がとられたとある。また、同年9月26日条には、若狭国の稲2000束をはじめ10か国の稲を興福寺に施入し、鐘楼・僧房造営料にあてる財源には、三宝施料稲穀を用いたとある。元慶七年(883)12月25日条によると、結局のところ越前国の田地112町余は、天平勝宝元年(749)4月1日詔により興福寺に返入されてしまう。

畿内から近いこともあってか、奈良時代からの興福寺との関係が越前・若狭国にはあり、とくに泰澄の痕跡が色濃く残る丹生・大野・坂井郡のあたりに興福寺領の田地が展開したことを示している。興福寺は藤原氏の氏寺の性格があり、越前国といえば奈良時代以来、歴代の国司をつとめた藤原氏とのつながりも強い。丹生・大野・坂井あたりの興福寺領で、藤原氏との関係性が深いとすれば、伝への天台宗系による付加が12世紀になされる以前に、法相宗の影響のもとで泰澄のことが語られていた可能性を指摘したい。

(4)泰澄の偉人化、空海伝の影響か

法相宗とのつながりについて見てきたが、次に飯田瑞穂氏が「『泰澄和尚伝』をめぐって」の論文で指摘した『泰澄和尚伝記』と空海伝との類似性について触れる。

空海伝は数多くあるが、『泰澄和尚伝記』との記述上の類似性では『金剛峯寺建立修行縁起』があげられる。左方の上が『泰澄和尚伝記』で、下が『金剛峯寺建立修行縁起』で、共通文字を傍線で示したが、5、6歳と神童のこと、入定に関する具体的な表現が酷似するのがわかる。

『金剛峯寺建立修行縁起』は康保5年(968)の成立とされるが、実際の成立年代には諸説ある。具体的には触れないが、「天王寺西門修日想観。出家首上現宝冠」に注目し、四天王寺の西門で日想観をおこなう信仰が含まれ、寛弘四年(1007)に四天王寺で『四天王寺御手印緑起』が偽作されて以来盛んになったことから、その上限は寛弘四年(1007)頃と推定されている。

また、縁起の作成契機として正暦の大火により既存の縁起が焼失し、新たに作成する必要があったので、正暦5年(994)からそう遠く経ない時期の寛弘4年(1007)頃に作成されたとみられている。天徳元年(957)の年紀をもつ『泰澄和尚伝記』。康保5年(968)の年紀をもつが、実際は11世紀初頭頃の成立とみられる『金剛峯寺建立修行縁起』。泰澄伝と空海伝、どちらがどちらに影響を与えたのだろうか。

泰澄伝と共通語句をもつ空海伝を時系列に整理すると、最も早い時期に成立したのは大師自身の遺言という体裁をもつ『御遺告』[二十五箇条]で10世紀後葉、その諸本は11世紀に成立し、12世紀には大師の説話伝承が収集・整備され、平安・鎌倉時代の説話集などの典拠となっていく。

清寿の『弘法大師伝』(1002年)には『泰澄和尚伝記』の共通語句はないが、『金剛峯寺建立修行縁起』(1007年)では泥土の仏像作りと童堂造り、両親不語のこと、神童とあるのは5、6歳のこととし、結跏趺坐で定印を結ぶ入定の場面も記される。『泰澄和尚伝記』との類似性は童堂造りの場面で、「以草木」とするのは『金剛峯寺建立修行縁起』だけである。

その後も経範の『大師御行状集記』(1089年)では神童とされたのが9歳、泥土の仏像作りと童堂造りが12歳など年齢により書き分けられ、聖賢の『高野大師御広伝』(1118年)には両親不語のときの年齢が異なるものの、5、6歳の泥土の仏像作りと童堂造りから、8、9歳の神童の呼称、結跏趺坐にて定印を結ぶという入定に至るまでが『泰澄和尚伝記』と似た形となっている。

つまり、『泰澄和尚伝記』にある幼少と入定に関する記述は11世紀初頭にその要素をそろえるが、共通語句でいえば「以草木」とある点で、 『金剛峯寺建立修行縁起』が最も酷似している。①5、6歳、②9歳、③12歳に書き分けた点では、11世紀末の『大師御行状集記』も構成が似ており、『泰澄和尚伝記』と同じように、5、6歳のときに泥土の仏像作りと童堂造りとするのは、12世紀前葉の『高野大師御広伝』である。

泰澄伝と空海伝、どちらが先に成立したか。空海伝でも泥土の仏像作りと童堂造りが5、6歳あるいは12歳と認識が不統一であるものの、11世紀初頭から12世紀前葉にかけての空海伝と酷似することは確かで、共通語句の点では11世紀初頭の成立とされる『金剛峯寺建立修行縁起』との親和性がある。天徳元年(957)に泰澄伝が成立していて、その原伝にこれらの要素があったとすれば、空海伝に影響を与えたことになるが、その証明は難しい。ここでは空海伝をもとに泰澄の偉人化をはかるためにその伝に採用したとみておく。

(5)菩薩号の成立

『泰澄和尚伝記』にある貴女の告白中の「妙理大菩薩」について深める。はたして八幡大菩薩のような古い菩薩号があったのか。菩薩とは、観音などのように仏教では仏の次に位置づけられ、すべての生あるもの(衆生)の救済に努力し理想を現実する人をいう。これは、神仏習合の思想面が徐々に前進するなかで、神に菩薩号を奉るというもので、一般的には9世紀頃に現われるが、八幡神の場合はもう少し早かったらしい。

『新抄格勅符抄』所収の延暦17年(798)12月21日の太政官符に「八幡大菩薩宮并比咩神封一千四百十一戸」、『類聚三代格』巻1所収の「大同三年(808)七月十六日の太政官符」に「応令国司出納八幡大菩薩宮雑物事」とある。また、『続日本後紀』天長十年(833)10月28日条には「縁景雲之年八幡大菩薩所告」とあり、「景雲之年」を神護景雲年間(767〜770)とみれば、8世紀後半の事例といえる。

一部の史料がのちの時代に編纂されたことを差し引いたとしても、8世紀後葉から9世紀前葉にかけて八幡神に菩薩号が奉献され、「八幡大菩薩」と称されていたことがわかる。

平安時代になると、『東大寺要録』巻第4所収の「弘仁十二年(821)八月十五日官府」に「天応之初、計量神徳、更上尊号、曰護国霊験威力神通大菩菩薩、延暦二年五月四日託宣、吾無量劫中、化生三家、修方便、導済衆生、吾名是大自在王菩薩、宜今加号曰護国霊験威力神通大自在王菩薩者如此之験不可勝計」とある。八幡神は天応の初に天応元年(781)に「護国霊験威力神通大菩薩」の号を奉り、延暦2年(783)5月4日に「自在王」を加えて「護国霊験威力神通大自在王菩薩」となる。『扶桑略記』欽明天皇32年正月条に「我名曰護国霊験威身神大自在王菩薩」、『八幡愚童訓』上に「護国霊験威力神通大自在王菩薩也告給」とある。

これらは、のちの編纂史料となるので、直ちに事実とすることはできないが、八幡神に対する菩薩号の奉献は『華厳経』『法華経』『自在王菩薩経』などの仏典にもとづくものという。具体的に鎮護国家の仏神として成長した姿がうかがえ、弥勒寺僧集団がなした仏典研究の一大結実とみられている。

また、伊勢国の多度神の菩薩号の事例も知られる。『伊勢国桑名郡多度神宮寺伽藍縁起并資材帳』には以下のように記されている。天平宝字7年(763)に神社の東に井戸があり、満願禅師がそこを道場として居住し丈六の阿弥陀如来を安置していた。多度神は長い間にわたり重い罪業をつくり、その報いとして神として存在しているので、神身を離れて仏道に帰依したいとの託宣を発し、これを聞いた満願が神社の南の地を清め、小堂を建て神像を安置し「多度大菩薩」と称した。次に、多度の主帳である水取月足が銅製の鐘と台を寺に納め、続いて新麿が三重塔を建てた。

神身離脱譚による神宮寺の創建で、8世紀中頃の菩薩号の事例として注目される。多度神が菩薩と称されたのは、託宣をきっかけに多度神が仏に帰依し満願が小堂を建て神像を安置したことによる。

このように9世紀中頃になると他の神への菩薩号の事例が知られるが、『日本文徳天皇実録』天安元年(857)10月己卯条には「在常陸国大洗磯前、酒列磯前両神、号薬師菩薩名神」とある。常陸国に鎮座する大洗磯前・酒列磯前の両神は薬師菩薩名神を号するという記事で、9世紀中頃における神々を菩薩と称した早い事例といえる。

(6)本地垂迹説の展開

ここまで見てくると、官府などの公の文書に登場する神への菩薩号は八幡神がその端緒と考えられ、神仏習合におけるその果たした役割の大きさが注目される。八幡大菩薩の顕現は、仏典による神仏関係の理論づけを促進させるきっかけとなり、本地垂迹説が起こる引金となっていき、9世紀中頃には垂迹思想の嚆矢とみられる史料が散見される。

まず『日本三代実録』貞観元年(859)8月28日条には、延暦寺の恵亮が賀茂神と春日神のために比叡山に年分度者2人を置くことを表請した文がある。賀茂神分の1人は『大安楽経』、加えて『法華経』『金光明経』を修し、春日神分の1人は『維摩経』、加えて『法華経』『金光明経』を修するとあり、皇覚(如来)が教え導くのには実の姿もあれば仮の姿もあり、大士(菩薩)が仮の姿と現れるのにはあるいは王となり、あるいは神となると記される。

次に『石清水神社文書』太宰府蝶の承平7年(937)10月4日条には、太宰府から筥崎宮に出された文書がある。『法華経』を納める宝塔院が宇佐弥勒寺に予定されていたのが、筥崎神宮寺に変更されたことについて彼宮(宇佐宮)と此宮(筥崎宮)では土地は異なるが、権現菩薩(八幡大菩薩)が垂迹されることは同じだとしている。

また、応和2年(962)の奥書をもつ『大安寺塔中院建立縁起』には、大安寺僧の行教が入唐帰朝のさい、豊前国の宇佐八幡宮に一夏九旬の間に参籠すると、衣の袖上に釈迦三尊が顕現したという。これは八幡神の本地を釈迦三尊とする考えが成立していたことを示唆する。いわゆる八幡本地衣上影現説話であるが、これを初出にそれ以降『続古事談』など多くの文献で散見されるようになる。それが大江匡房の『本朝神仙伝』などにみられるように11から12世紀にかけて古来の地域神に本地仏が設定され、本地垂迹説が結実する時代となっていく。

これらの史料により9世紀中頃から10世紀にかけて、仏菩薩の仮の姿としての神という観念が現れたことが読み取れる。

『日本三代実録』貞観元年(859)8月28日にある「大士垂迹」の記事は、貞観2年(860)の年紀をもつ『遷化之記』と年代が近い。内容的に『伝記』をもとに節略したのが『遷化之記』と考えたが、仮に七歳の記述が独自の要素で、この頃に泰澄伝が中央で語られたとすれば、『日本三代実録』貞観2年(860)2月10日・同年12月20日・翌年8月16日に、越前国丹生郡出身の大学博士である大春日雄継が清和天皇に進講していることとも関係があるかもしれない。

時代が下り10世紀中頃であったとしても、『大安寺塔中院建立縁起』にみられる八幡本地衣上影現説話は、八幡神の本地を釈迦三尊とする考えが成立していたことを意味するので、『泰澄和尚伝記』の奥書で示された天徳元年(957)の年代にも近い。先の事例を勘案すると、泰澄伝にある十一面観音の垂迹が貴女に象徴される白山神とする思想が10世紀頃までに語られてもいいことになる。しかも、初期の神仏習合で登場する地域神のなかに宇佐の八幡神があることは知られるが、縁起上はそれより古いのが越前国の気比神、若狭国の若狭比古神である。のちほど触れるが、それらに時期的に匹敵する初期神宮寺が、越知山麓に鎮座する劔神社の剣御子神宮寺である。

古くから広大な杜による神地が形成され、梵鐘(国宝)の銘文が示すように遅くとも神護景雲四年(七七〇)に剣御子神宮寺が創建されていた。劔神社境内に残された礎石、周辺で操業した瓦窯などを踏まえると、8世紀前葉まで遡り考古学的に証明できる初期神宮寺として全国でも希有な事例といえる。この劔神社の鎮座する織田からは、やはり白山が遥拝でき、その北西側には越知山が位置する。神宮寺の創建に泰澄の関与を考えたことはあったが、白山神と関係していた可能性も指摘できる。

加えて、越知山周辺の考古資料を取り上げると、越前町の越知山大谷寺裏山に展開する大谷寺遺跡には、神社関連施設とみられる小型基壇状遺構がつくられると、その周辺からは「神」墨書土器が出土し、しかもその出土地点は白山遥拝に最も適した立地であり、その時期も9世紀後葉から10世紀前葉に比定できることから、十一面観音を本地として白山神を垂迹とする思想が生じていても不思議ではない。越前国には『伝記』にあるような泰澄を生む風土、神仏習合を深化するに至った土壌があったことが何よりの証左といえるだろう。

それは先に述べたように、福井平野や南越盆地などの平野部から白山がよく見えることと関係するが、実際に越知山を擁する丹生山地側に立つと、白く聳える白山は圧倒的な姿で、泰澄が白山へと向かい再び越知山へ帰ったとする回帰的な蓋然性が備わり、また『泰澄和尚伝記』にあるような十一面観音を中心とする本地垂迹説が語られるに至った歴史的素地ができあがっていたとみられる。しかも、それが9世紀中頃における遺跡立地のあり方、遺構・遺物など考古資料にも色濃くあらわれている。

それでは、本地垂迹説が平安時代に説かれるようになり、またたく間に列島を席巻していった要因は何なのか。

佐藤弘夫氏は以下のように述べる。その背景には、10世紀頃から急速に進展する彼岸表象の肥大化と浄土信仰の流行があったとし、この世と断絶した死後の世界としての他界浄土の観念が定着し、古代的な一元的世界観に対する他界浄土―此土の二重構造をもつ中世的な世界観が完成するという。そして阿弥陀仏の極楽浄土、観音菩薩の補陀落浄土、弥勒菩薩の兜率浄土、薬師仏の浄瑠璃世界、釈迦仏の霊山浄土など、他界浄土が人々の憧れの的となり、そうしたなかで天竺(インド)から遠く離れた辺土である此土では、末法辺土の救済主としての垂迹―神がクローズアップされる。垂迹がこの世に出現した理由は末法辺土の衆生を正しい信仰に導き、最終的に浄土に送り届ける役割があり、最も効果的な実践が垂迹のいる霊地におもむき結縁することであった。

こうした思想状況のなかで、白山が観音菩薩の住む補陀落浄土とみなされ、『枕草子』の記述のように10世紀末の宮廷でも認識されるに至った。とくに、神仏習合の進んだ越前国では、白山に十一面観音が住むとの認識はさらに遡り、遅くとも中央僧の入山の始まる9世紀中頃には存在していた可能性は高い。

(7)白山大菩薩の成立

ここまで見てくると、時代的には先駆的とされる八幡神の菩薩号の事例が8世紀後葉から9世紀初頭にかけて、大洗磯前・酒列磯前の両神が9世紀中頃であるので、神仏習合の歴史的素地をもつ越前国で、その象徴的ともされる白山神に対する菩薩号が存在したとすれば、いつになるだろうか。

明確な史料は見出せないが、『越知神社関係文書』「法華八講会差定」には以下のように記される。大谷寺の法華八講に関する史料で、文保元年(1317)3月18日の年紀をもつが、「白山大菩薩」とあるのに注目する。元和本では「妙理」を「越知」とするなど、越知山側の宣揚が認められたが、14世紀前葉の史料に残る白山神に対する菩薩号を示す数少ない事例であるので、もっと評価する必要があるだろう。

先に検討したように、菩薩号は豊後国の八幡神の事例が8世紀後葉から9世紀初頭にかけてで、常陸国の大洗磯前・酒列磯前の両神の事例が9世紀中頃であった。推測の域を出ないが、神仏習合の進んだ越前国では、9世紀中頃までには白山神に対する菩薩号が存在していても不思議ではない。これは白山遥拝と関係の深い明寺山廃寺・大谷寺遺跡の白山を意識した立地や大谷寺遺跡出土の「神」墨書土器など、9世紀後葉から10世紀前葉の遺物の存在からも首肯されるべきだろう。

しかし、『泰澄和尚伝記』は「白山大菩薩」でなく、「妙理大菩薩」と記す。ここでは天徳元年(957)の年紀をもつ伝記の存在を認め、十一面観音を本地仏としその垂迹を白山神とする思想的あるいは信仰的なものが越知山側に形成されていたとみるので、10世紀中頃までは純粋に「白山大菩薩」と認識された可能性が高い。そのあと、十一面観音自体が不可思議な真理をもつ存在であったので、「妙理」という用語を加えられ、「(白山)妙理大菩薩」と認識されるに至ったのだろうか。

このことは、八幡神が8世紀後葉に「八幡大菩薩」と菩薩号であったものが、「護国霊験威力神通大菩薩」となり、「自在王」を加えて「護国霊験威力神通大自在王菩薩」、「護国霊験威身神大自在王菩薩」と称されたことと同じ展開とみている。つまり、10世紀中頃までに「白山大菩薩」から「(白山)妙理大菩薩」へと変化し、権現思想が11世紀に本格化することで「(白山)妙理権現」が成立したとみられる。

また、「白山大菩薩」の痕跡は12世紀後半の『白山之記』にある「白山妙理大菩薩」、「(白山)妙理権現」の痕跡は「僧西念願文」、『大伝法院本願聖人御伝』にある「白山妙理権現」に認められる。とくに『白山之記』は『泰澄和尚伝記』ありきの加賀側を宣揚する書物であり、菩薩の方が古い表現ととらえられる。したがって、繰り返すが、「妙理権現」から「妙理大菩薩」への流れではなく、「白山大菩薩」→「白山妙理大菩薩」の過程を経て「白山妙理権現」と称された可能性が高い。

この証左として『泰澄和尚伝記』にある「妙理」に注目すると、本文中では「妙理大菩薩」と6か所にわたり記されるが、奥書には「泰澄和尚者、妙理権現本地十一面観音普門示現声聞形而已」とある。奥書は天台宗の影響で12世紀後半に加えられたとみるので、『伝記』にある二種類の「妙理」について用語の不統一のまま記されたことは、2段階の編集がなされたことを意味する。その点からも「大菩薩」→「権現」という流れがわかるだけでなく、もともとあった泰澄伝に対して大幅な書き換えをおこなわず、そのまま前段階のものを採用した可能性を示唆している。

(8)中央僧の白山入山

9世紀まで遡った史料を追う。まず9世紀前葉には中央でも山岳修行が重視され、それと関連して『釈家官班記』には、承和3年(836)には近江・美濃・山城・摂津・大和の5か国の七高山で薬師悔過がおこなわれ、畿内周辺では高山が尊ばれる風潮となっていた。

こうした官による山岳神の待遇する流れのなか、国史に初めて白山神の名があらわれる。『日本文徳天皇実録』仁寿3年(853)10月己卯条には「加加賀国白山比咩神従三位」とあり、白山比咩神が朝廷から従三位の神階を叙せられた。同年の記事を追うと、6月10日には大和国の金峰神、同月11日には尾張国の多天神、同月15日は伊予国の村山神、7月5日に駿河国の浅間神が名神を預かると、7月12日には多天神が従五位上、同月13日には浅間大神が従三位に叙され、8月15日には正二位勲一等の気多大神に封戸10煙・位田10町を加えた。そのあとに白山比咩神の神階奉授の記事となるが、他との関連性は認められない。

9世紀まで遡った史料を追う。まず、9世紀前葉には中央でも山岳修行が重視され、それと関連して『釈家官班記』には、承和3年(836)には近江・美濃・山城・摂津・大和の5か国の七高山で薬師悔過がおこなわれ、畿内周辺では高山が尊ばれる風潮となっていた。こうした官による山岳神の待遇する流れのなか国史に初めて白山神の名があらわれる。

『日本文徳天皇実録』仁寿3年(853)10月己卯条には「加加賀国白山比咩神従三位」とあり、白山比咩神が朝廷から従三位の神階を叙せられた。同年の記事を追うと、6月10日には大和国の金峰神、同月11日には尾張国の多天神、同月15日は伊予国の村山神、7月5日に駿河国の浅間神が名神を預かると、7月12日には多天神が従五位上、同月13日には浅間大神が従三位に叙され、8月15日には正二位勲一等の気多大神に封戸10煙・位田10町を加えた。そのあとに白山比咩神の神階奉授の記事となるが、他との関連性は認められない。

その後、貞観元年(859)正月27日条には「加賀国白山比女神正一位」とあり、貞観元年正月27日に京畿七道の諸神267社に対して階を進め、あるいは新叙したとき、加賀国の白山比女神が正一位に叙せられる。比咩と比女の違いはあるが、同一の神名とみられる。神階昇叙の記事であるが、隣国の有力神である越前国の気比神と能登国の気多神が正二位から従一位とされたのに比べ高い地位とはいえない。これは広域統治圏の在地首長に成長した道君が、白山信仰の司祭権を掌握しその禅定道を支配することにより、ウジナを「道」に固定化させるに至ったという独自の政治展開がその要因ともみられる。

『延喜式』巻第10神名下には、加賀国42座のうち石川郡10座の筆頭として白山比咩神社が記載されるが、小社の扱いで名神大社の気比・気多神と比べ重視された形跡はなく、越前・若狭国にも白山神社は収載されていない。

それでは、いつから白山や白山神が中央で知られる存在になったのか。白山比咩神が正一位に叙された9世紀中頃になると、白山には中央からの仏教徒が苦行をもとめ入山し、練行を始める記事が散見される。最古のものが『日本高僧伝要文抄』所収の「尊意贈僧正伝」であり、「号曰度賀尾寺、有苦行僧、名曰賢一、(中略) 元慶二年春、賢一永出久住之伽藍、遠入越洲之白山」とある。賢一は13代天台座主である尊意の幼年の師で、円珍に従い戒を受け、のちに座主に任じたとある。ここでは度賀尾寺(高山寺)にいる苦行僧の賢一が、元慶2年(878)春に越の白山に入るから再会を期し難いと告げ、尊意に薬師如来像を残して去ったことが記される。

他にも『日本三代実録』元慶8年(884)3月26日条には、僧正法印大和尚位の宗叡が元慶8年(884)3月26日に亡くなったと出てくる。宗叡は入唐八家の一人で、帰国ののち東寺に帰着すると権律師・権少僧正・東寺二長者を歴任し僧正に任じられたという。この記事によると、14歳で比叡山に入り内供奉十禅師の載鎮に師事して出家し、のちに広岡寺の義演から法相宗義、延暦寺の義真から天台宗大義を学んだ。円珍に従い園城寺で金剛界・胎蔵界の両部大法を受けた際に、叡山神から苦行を庇護するとの託宣を受け、のちに彼が越前白山に至ったとき、託宣の通り2羽の烏が前後を飛随し、また夜中に火があらわれ路を照らしたという。

2人の僧は円珍の法流に属するので、白山の修験化が園城寺系により進められたとの山岸共氏の見解があり、円珍の弟子である康済が昌泰2年(899)に立山に寺院を建立したことも併せて考えるべきだと述べる。康済は、越前国敦賀出身で円珍に灌頂を受け、寛平6年(894)に天台座主と園城寺の長吏をかねるなど、白山と寺門との関係性を考えるうえで重要といえる。

加えて、『日本三代実録』元慶2年8月13日条には「勅以加賀国石川郡止観寺為天台別院」とある。円珍が天台座主にあった元慶2年(878)に止観寺が天台別院となることも、おそらく同寺は白山と交渉する所が加賀国に多かったとする。一方で、由谷裕哉氏のように越前・加賀・美濃の白山三馬場が11、12世紀頃そろって比叡山末寺となる以前には、法相宗に属していたとの説が存在していたとし、平安時代中期頃に越前側で成立したとみられる草創期の白山修験道が、南都法相系の密教・修験道勢力の影響下にあったと述べる。

賢一と宗叡の2人の僧は苦行目的の修行で、中央の仏教徒にとって白山がその舞台であったことを示しているが、『白山之記』によれば、天長9年(832)に越前・加賀・美濃の三方面から登拝路ないしは拠点の馬場が開かれたとあるので、2人の僧の入山と時期的に近い。また、国学院大学が昭和61年(1986)に実施した白山の調査により、山頂遺物のうち土器などに関しては9世紀後半のものが存在することから、『白山之記』にあるように9世紀中頃に禅定道が開かれたことは確実視でき、加えて、白山麓の拠点寺院や白山につながる禅定道沿いに、9世紀の遺物が発見されることとも矛盾しないことから、高山に苦行を求め中央などの修行僧による入山が、9世紀中頃に始まったものと考えられる。

(9)泰澄の神通力

泰澄の神通力に関して触れる。泉鏡花の小説『夜叉ヶ池』には、泰澄の神通力に関する記述がある。

ここに伝説がある。昔、人と水と戦って、この里の滅びようとした時、越の大徳泰澄が行力で、竜神をその夜叉ヶ池に封込んだ。竜神の言うには、人の溺れ、地の沈むを救うために、自由を奪わるるは、是非に及ばん。そのかわりに鐘を鋳だて、麓に掛けて、昼夜に三度ずつ撞鳴らして、我を驚かし、その約束を思出せよ。(中略) が、約束は違えぬ、誓は破らん――但しその約束、その誓を忘れさせまい。思出させようとするために、鐘を撞く事を怠るな。――山沢、そのために鋳た鐘なんだよ。だから一度でも忘れると、たちどころに、大雨、大雷、大風とともに、夜叉ヶ池から津波が起って、村も里も水の底に葬って、竜神は想うままに天地を馳すると……こう、この土地で言伝える。……そのために、明六つ、暮六つ、丑満つ鐘を撞く。

泰澄が竜神を封印した際に鐘を撞くことを約束した内容である。泉鏡花による創作だが、地元の夜叉龍神社や夜叉姫伝説をもとにしたと考えられる。南越前町は泰澄伝承の根強い地で、広野の白山神社では十一面観音像を祭神に祀り、そのあと合祀された春日神社には十一面観音像2躯が安置された。こうした話は、大野市の刈込池など福井県内の伝承・伝説に出てくるが、越前町の朝日観音にも泰澄による悪魔降伏の逸話がある。その真偽はともかく、封じ込めや悪魔降伏が語られる点が興味深い。

泰澄の神通力は木造泰澄坐像からも知られる。明応2年(1493)の墨書から15世紀末に制作された最古のものである。形姿を見ると、左斜方向に視線を向けて趺坐する形で、左手は屈臂して掌を上にむけて五指を軽く曲げ、右手は屈臂して掌を膝上に伏せ五指を伸ばす。本像は通例の白山曼荼羅に描かれる泰澄の画像と似ており、曼荼羅の方が年代的に古いことから、画像が先に成立し彫像がそれに倣ったとされる。しかし両者には決定的な違いがある。それは彫像の泰澄が触地印を結ぶ点にある。釈迦が修行中に悪魔の妨害を受けたとき、指先で地面に触れて大地の神を出現させ悪魔を退けた印である。

泰澄の触地印は他にもある。越知山大谷寺所蔵の「越知山三所大権現垂迹図」も左右は逆だが、触地印を結ぶ。中世の大谷寺の衆徒・山伏達にとって泰澄は実在の人物で祖師と考えられたことから、神通力という越知山独自の認識で語られていたのだろう。

龍や封じ込めで思い出されるのが、泰澄が白山山頂の緑碧池で出会った九頭龍王である。翠ヶ池は鎌倉時代の説話集である『古事談』に興味深い逸話がある。第五の「神社仏寺」に収録された「白山御厨池住龍王事」である。白山権現の住む山にある御厨池は、諸龍王が集まり供養を備える池であった。池には人が近づくことができず、寄る人がいると雷電が猛烈となり人を害するが、かつて浄蔵と最澄などが権現に申し請い池の水を汲んだという。これを聞いた日台は三七日籠もり、権現に祈り池畔に向かい供養法を勤行すると、天は晴れ雷雨の気もなくなったので、池水を二升ばかり取って帰り、その水を病気の人に塗り飲ませると癒えてしまったという。

御厨池の初出とみられ、最澄とあるのは浄蔵との併記から天台宗の影響か、あるいは最澄は泰澄の誤記ならば『泰澄和尚伝記』との関係性をうかがわせる。

これと関連して、宗蓮が著し寛喜3年(1231)の成立とされる『大法師浄蔵伝』にも龍のことが出てくる。浄蔵49歳の夏の白山安居時に聞いた故老の伝えである。往昔に神融という苦行人がいて景雲年中に初めて白山を開き、『法華経』の力により毒龍悪鬼などを御厨の大池に籠めたという。開山年代が慶雲ならば704~708年、神護景雲ならば767~770年である。養老年間が一般的な認識なので別伝といえる。

次に、浄蔵が白山に赴き、水を持ち帰る話が語られる。修行者は池畔に近づけず、もし近づけば、天地は震え吼えて四方は暗闇になる。浄蔵は真偽を確かめるため、晴天の昼に池の水を竹筒に汲んで帰りかけると、急に雷雨となり天地が震裂し、山川も崩壊して毒龍の形を現し、口から黒雲をはいたので、浄蔵は恐れて神呪を誦し、下山して京都に入る。そのあと霊水を人々に施すと、病人は平癒したという。

最後に 泰澄と記された『根本説一切有部毘奈耶雑事』巻第21には以下のようにある。宿世の悪業により醜い姿となってしまった龍王が悩み苦しみ、世尊に相談すると、世尊は自ら作ったものは自分が受けるもので、自分は変わってやれないと答えるという譚が収録される 。

詳細には検討していないが、この経典に目を通すと、「供養を為さん」「身に七頭ありて」「本の龍身」「諸蟲蠅蛆の類ありて」「当に龍身を免るべし」とあり、『泰澄和尚伝記』や『古事談』の譚との共通性が認められる。泰澄といえば、龍を思い起こす。泰澄が龍王にまつわる宿世の譚を知っていて、この経典の写経に関わったとすれば、泰澄にかかる龍や龍王の伝は『根本説一切有部毘奈耶雑事』などがもとになり、語り継がれたことも考えられるだろう。

10 越知山・白山の関係は、中世の認識なのか?

(1)白山入山時の清浄性

『泰澄和尚伝記』の末尾に以下のように記される。

泰澄の生前および逝去後の不思議な徳の高い行動、通常とは異なる様相、神仏が形を変えて出現する権化などにまつわる話は枚挙にいとまがなく、種々の異なる説があり、首尾も一様でなかった。しかし、天徳元年(957)3月24日に、風土旧記を勘案し、門跡の首老である浄蔵貴所から直接対面して聞いた談話により、その門徒である小僧の神興らが大まかに泰澄の操行を書き記し、後代の模範として備えようとするものである。浄蔵貴所はその徳行が群を抜き、またその修験も著名である。貴所は三善清行公の八男で、玄昭律師の門下である。また、安然が伝えた仏法の奥義を受け継ぐ門人で、大恵の悉曇の弟子でもある。言談はすべて浄蔵の語った事実であり、誰もこれを信じない者はなかろう。

このあとも、以下のように続く。

伝え聞くところによると、泰澄が常に言うには、「白山の禅定は結界無漏の清浄な仙崛であり、容易には登り難い所である。まずは越知峯に登って魔難を払い、怨霊を退けてから参詣すべきである。末代悪世において厳重の勝利を得るか否かは、ひとえに妙理大菩薩にかかっているのである」と。この泰澄の言葉は、真実である。いま現に朝野・遠近を見ても、白山に参拝する人々は竹や葦のように数多く、将来において、いよいよその霊験は不可思議なものとなろう。

ここで重要なのは、白山の禅定は清浄な仙崛で、容易には登り難い所であるので、まずは越知峯に登り魔難を払い、怨霊を退けてから参詣すべきだとしている点である。越知山と白山の一体観が説かれているわけだが、こうした2つの関係性は、いつから語られたことなのか。これまで指摘されてきたように中世に生まれた発想なのか。ここでは越前側の白山信仰について、越知山周辺の考古資料をもとに9世紀の状況とともに深めていく。

そこで、越知山の入口部に位置する里の山寺と称される明寺山廃寺と、元越知山山頂に展開する大谷寺遺跡という2つの山林寺院を中心に、越知山・白山との一体観の信仰という視点で検討してみたい。

(2)大谷寺遺跡の様相

越前町の大谷寺遺跡は、越知山と白山をともに遥拝できる地を選定している。そのため、泰澄が養老元年(717)に越知山から白山へ行場を移動したと語られるだけの地理的な要因をもつ。平成14年から17年にかけて実施した発掘調査では、山頂の巨大な平坦面に10か所(A~J)のトレンチを入れた。

H・Iトレンチでは大型の基壇状遺構を検出した。裾部で南北25.2m×東西16mの長方形を呈し、高さ0.5~0.9m。平坦部は南北12.1m×東西10mの長方形を呈し、基壇は地山の削り出しによるものであった。平坦面上からは溝状遺構・不明遺構・土坑・柱穴跡などが検出された。建物跡に関連する遺構と考えられる。遺構の深さは比較的浅く、周辺に礎石が散乱することから、礎石を据えた遺構(SX-01・02)とみられる。基壇状遺構上に建物跡が存在したとすれば、礎石建物跡であった可能性が高く、講堂などの大型建物が予想される。出土遺物の状況から13世紀までは機能したとみている。

遺構上面では、方向の異なる溝状遺構(SD-01)が検出され、別の時期の建物跡が存在した可能性が高い。他にも基壇状遺構からは柱穴跡などが検出されたが、その性格まではわからなかった。

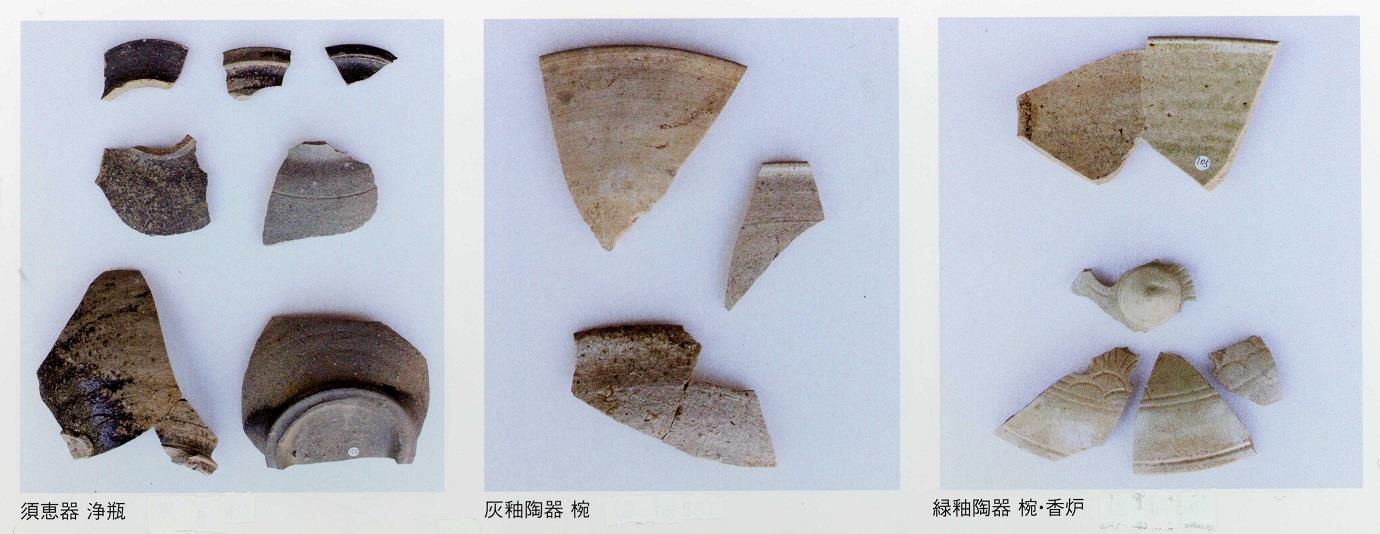

出土遺物としては須恵器・土師器・灰釉陶器・緑釉陶器・陶磁器・越前焼などがある。特殊品として香炉・六器・転用硯などの仏具、墨・煤付着の土師器・須恵器、墨書土器など寺院活動を示すものが目立つ。仏事に関する遺物が主体的な点では、明寺山廃寺と似ているが、狭いトレンチ調査にもかかわらず、緑釉陶器の香炉や灰釉陶器の浄瓶、「大谷」「山内」「鴨家」などの墨書土器は遺跡の性格を考えるうえで重要な遺物といえる。須恵器は蓋・皿・杯・椀が多く、9世紀中頃から10世紀前葉に比定できる。杯蓋の天井部に鈕の痕跡が認められるため、9世紀前葉に遡る可能性が高い。

また、転用硯や灯心油痕をもつ器、黒墨の付着する筆ならしをした器などもあった。多くの転用硯は智識写経など僧による継続的な寺院活動の痕跡を示すものである。灰釉陶器6点は9世紀中頃から10世紀代に比定できる。過去に灰釉陶器の浄瓶も採集された。緑釉陶器は3点出土した。香炉の蓋1点と鈕1点、椀1点。9世紀中頃から10世紀代にかけての仏具と考えられる。

須恵器浄瓶・灰釉陶器・緑釉陶器

遺物が大量に出土したなか、越前焼の少なさに特徴がある。12世紀後葉に越前焼が成立したことを考えると、それを数点しか含まないことは土師器皿・陶磁器の時期と符合する。山頂遺跡は13世紀頃にいったん断絶し、その中心施設は越知山大谷寺周辺に集約され、山頂は聖地として本地堂など一部の建物を残すに留まったものと考えられる。

注目されるのは、Jトレンチで検出された小型の基壇状遺構である。裾部で南北13.2m以上×東西14.7m、高さ0.4~1.3m。平坦部では南北8.8m×東西8.4mの長方形を呈する。造成土などから出土した須恵器は、9世紀中頃から10世紀前葉にかけての時期に比定できた。それ以降の遺物を含まないため、基壇の造成は10世紀前葉に限定できる。基壇造成の前には下層遺構が存在していた。地山は面的に広がるふたつの平坦面があり、北側では谷状地形が展開していた。下層遺構に柱穴跡6基・土坑1基・溝遺構1基が検出された。遺物は出土しなかったが、基壇状遺構の造成以前の9世紀中頃から10世紀前葉に比定できる。

なかでも注目されるのは、2点の「神」墨書土器で、平坦面の最東端にあたる小型の基壇状遺構あたりで出土した。「神」墨書土器が出土した地点は、広大な平坦面のなかでも白山に最も近い東にあたり、その遥拝には絶好のロケーションの場所である。、付近からは「神」墨書土器が出土したため、神祀りをおこなった神社遺構であった可能性も考えられる。仏教色の強い遺物のなか、ある地点で「神」墨書土器か出土することは、白山に対する神祀りの祭祀を執りおこない、神の器はそのときに用いたと考えられる。器の時期は、神仏習合の進む平安前期とみられ、『泰澄和尚伝記』の奥書にある伝記の成立した10世紀中頃という年代とも近い。

「神」墨書土器

(3)明寺山廃寺の様相

越前町の大谷寺から福井平野にむかい、現在の福井県道3号線(福井大森河野線)を通り6㎞ほど行くと、白い建物が右手に見える。建物の手前が鐘島遺跡で、奥の露頭の箇所の上部が明寺山廃寺である。

明寺山廃寺の場所に立つと、そこからは越知山や白山がともに遥拝できる。出土遺物のなかには、写経やその校訂、密教修法などの仏事を主体的とする遺物が多いなか、脇堂とされる掘立柱建物跡と「旦宮」と読める墨書土器からは、神社遺構とそれにともなう祭祀の存在がうかがえる。しかも、脇堂下には大量の土師器の短胴甕が廃棄されており、越知山方向の南西側を意識した禊を思わせる痕跡といえる。なにより麓の拠点集落である鐘島遺跡からは「御山内」墨書土器が出土し、大谷寺遺跡の「山内」墨書土器、現在付近に山内町が存在することも踏まえると、同じ越知山信仰圏を示す証拠といえる。明寺山廃寺は、越知山内の領域へ入る際の禊ぎの場で、境界祭祀がおこなわれた場ともとらえられる。

このように里に近い場所に建てられた寺は、ときに里の人々が写経し、万灯会のような仏教行事をおこなうとともに、越知山にまつわる神祗・道教的な祭祀をおこなう信仰の空間であり、修行のためだけの場ではなかったことがわかる。

「山内」墨書土器

(4)越知山・白山一体観の信仰の成立

大谷寺遺跡と明寺山廃寺、2つの遺跡の位置を調べると、越知山と白山を結んだ線上にほぼ配され、その出土遺物は泰澄入定後約60年後の9世紀中頃以降が中心で、寺院内で神祀りをおこない、10世紀前葉まで継続する点で共通している。しかも、大谷寺遺跡では、白山が遥拝できる場所に「神」墨書土器は廃棄され、明寺山廃寺では、越知山側にむかって禊を思わせる特殊な祭祀を執りおこなっていた痕跡が認められる。

広い視野で見ると、無関係とみられた両遺跡は越知山―白山の聖なる線上に形成されるなど、その関係性は強い。9世紀中頃には山林寺院を介してつながり、ともに越知山と白山を意識した経営がなされた可能性が高い。とくに、両遺跡からは「山内」墨書土器が出土した。浅香年木氏は、白山信仰を検討するなかで、「路」だけでなく「山」という広がりをもつ宗教的な空間と、その施設こそが「山内」の語の根本にあった意味であろうとし、「山」の地域とともに「山内」と呼ばれる宗教的な空間を形成していたと述べる。とすれば、古代においては越知山内という、ひとつの宗教的な空間が形成されていたとみられる。

さて、越知山と白山を結んだ直線上に大谷寺遺跡、明寺山廃寺・鐘島遺跡が一直線上に並ぶことから、「越知山・白山信仰の一体観の信仰」ととらえられる。しかも、この線上にのる遺跡は3つだけではない。その福井側の延長線上に、福井市朝宮町の朝宮大社遺跡が存在する。山頂から少し下った標高72mの所に東西51m、南北40mの長方形を呈し、1820㎡程の大規模な平坦地があり、東側の平野部を意識し展開している。南側には基壇状遺構が確認でき、付近には須恵器・土師器などの遺物を含むという。須恵器は9世紀頃のもので、山頂全体に複数の基壇状遺構をともなう山林寺院と考えられる。

平坦面の付近に立つと、福井平野が一望でき、晴れた日には白山が姿を見せる。詳細はわからないが、越知山・白山の線上に営まれた遺跡で、白山の北東方向を意識した突出部のような小規模な平坦面も展開している。白山信仰関係の宗教施設と考えている。なお、遺構付近の字は「大社」で、集落名は「朝宮」という。山林寺院のなかに、白山を意識した神社遺構が存在していた可能性も充分に考えられるだろう。

さらに、『泰澄和尚伝記』における越知山から白山という修行場移動の内容は、平安前期に精査された可能性が高い。それは、苦行を目的とした中央僧による白山の入山記録、『白山之記』にみる三馬場の開通、白山山頂採集の遺物と白山麓の拠点寺院出土の土師器・須恵器、禅定道採集の考古資料など、すべての時期が一致するからである。しかも、『泰澄和尚伝記』にみる越知山から白山という流れについても、9世紀中頃の事象が反映された可能性が高い。

いま一度、8、9世紀の事象を整理すると、越前・加賀では山林寺院が郡境・国境沿いや郡の中心に位置し、また海・平野から見て目立つ低山の多くに、8、9世紀の須恵器が確認される。しかも、低山を中心に山林寺院などの宗教施設が数多く展開し、ひとつの信仰空間を形成していた。しかし、9世紀中頃には大きな変化が起きる。白山入山と白山神の記録、白山採集遺物の時期とそれに伴う禅定道の成立から、白山を中心とした高山のネットワークの確立をみることができる。

まとめると、『泰澄和尚伝記』では8世紀前半に泰澄による越知山(低山)から白山(高山)への移動が語られるが、現段階では考古資料の裏付けはない。しかし、9世紀中頃以降、山林寺院衰退の事例と白山などの高山における考古遺物の存在から確実に画期が存在している。つまり、低山をめぐる信仰から高山の信仰(白山信仰)へと変化し、それにともなう白山に関わる寺院や禅定道などが整備された可能性が高い。

これは、僧侶がさらに呪験力の獲得を目指した行場の拡大であり、他に先駆けて白山が行場として開拓されたことを示している。このような9世紀中頃における画期が、10世紀に成立した『泰澄和尚伝記』において、泰澄という人物に託した、ひとつのメッセージだったのかもしれない。

11 泰澄は剣御子神宮寺の創建に関わったのか?

(1)初期神宮寺の創建

『泰澄和尚伝記』では、夢告による貴女から伊弉諾尊・妙理大菩薩を経由し、九頭龍王、そして十一面観音という変化が語られ、これらを感得したのが泰澄であった。つまり、泰澄伝では貴女の本当の姿が実は十一面観音であったと気づいたことに意味があり、これが伝のもつ最大の命題といえる。伝記では整備された、いわゆる本地垂迹説が語られるが、それ以前は雑然とした神仏混淆であり、神身離脱・護法善神などの譚にあらわれる神仏習合であった。これらを象徴するのが奈良時代から始まる神宮寺の創建である。

そこで神宮寺を追うと、泰澄の修行地である越知山周辺には著名な宗教施設が知られる。福井県越前町織田に鎮座する劔神社である。劔神社では初期神宮寺が710年代に創建されており、境内やその周辺で考古学的な痕跡が確認されている。劔神社には泰澄の伝承は残されていないが、初期神宮寺が創建された地と泰澄修行の地が重なるだけでなく、越知山山頂では8世紀中頃の須恵器も発見されている。越前国の初期神宮寺である剣御子寺、神仏習合の祖とも目される泰澄とまったく関係ないのだろうか。ここでは、そのことについて考えてみたい。

(2)越前・若狭における初期神宮寺の成立

奈良時代初期になると、神宮寺の存在が史料上にあらわれる。神宮寺とは神社境内や神地などに創建された寺院のことで、越前・若狭国には古い譚が知られる。気比神社と気比神宮寺、若狭彦神社と若狭比古神願寺である。

気比神社は現在の氣比神宮で、敦賀市曙町に鎮座する越前一宮である。気比神宮寺は『藤氏家伝』によれば、霊亀元年(715)藤原武智麻呂が霊夢により建立したとあり、記録上は最古の神宮寺とされる。若狭比古神社は現在の若狭彦神社で、小浜市遠敷に鎮座する若狭国一宮である。若狭神宮寺は『類聚国史』天長6年(829)に若狭比古神が神身離脱を願いでた際、すでに養老年間(717~724)に神主である和宅継の曾祖赤麿が仏道に帰依し道場を建て神願寺と称した伝承をもつ。史実とは言いがたい部分はあるが、神宮寺成立記録としては極めて早い時期である。

気比神宮寺について泰澄が関係した可能性はないのか。『気比宮社記』所収の敦賀に鎮座する道後神社の記載のなかで、泰澄が霊亀元年(715)氣比神宮に参籠して行法を勤め、道後神の神徳を唱えて観世音菩薩を彫像したとある。泰澄による神仏習合の事例で、文献上の創建と同年代である。「武智麻呂伝」にもとづく創作かもしれないが、社記の旧記曰くの表現から、古い伝承であったとも考えられる。

(3)泰澄と3つの神宮寺との関係

奈良時代初期に初期神宮寺が創建されたとされる敦賀の気比神社であるが、『織田劔大明神記録』など劔神社縁起では剣神とともに軍神として語られ、その関係性は深い。『劔神社古絵図』には御本社の横に同規模の建物の気比社が描かれ、秋季例大祭や御幸大祭では気比神と剣神の神輿がともに神幸する。両神社の位置関係をみても、織田盆地北の座ヶ岳を基点として、氣比神宮を結んだ直線上に劔神社は鎮座している。気比の御子神たる剣神の性格をあらわしている。また、奈良時代初頭前後には氣比神宮に仲哀天皇、劔神社に忍熊皇子の霊が祀られたあと、両社に初期神宮寺が創建されることになる。

劔神社の神宮寺は考古学的な成果から奈良時代初頭に遡り、気比神宮寺は『家伝』下 武智麻呂伝によると、霊亀元年(715)近江国司の藤原武智麻呂が創建したとある。いずれも最古級の神宮寺として知られる。気比神宮寺の存否については、気比神宮寺を維持してきた豪族が、のちに政権を握った藤原仲麻呂と接触する目的で工作したとの見解はある。しかし、なぜ霊亀元年に設定し、気比の名前を出すことができたのかという疑問があり、本当に710年代に神宮寺が存在していたのではないかとの見解もある。若狭比古神願寺にも養老年間(717~724年)の成立譚がある。これも最古級の事例である。

村山修一氏によると、気比と若狭比古の両社については地域的にあまり隔たらず、時代も相接するところから、2つの神宮寺の設立には同一僧侶による神仏習合的教化活動があったという。それが泰澄かどうかはわからないが、剣御子神宮寺については、越知山と距離的に近いこと、原泰澄伝の成立時期と年代的な齟齬がないことから、泰澄のような仏教者が関与していたとみられる。若狭比古神願寺(神宮寺)についても、泰澄の弟子である滑元の創建という寺伝がある。先の「旧記」の存在や気比と剣にともなう神宮寺の成立時期を踏まえると、気比神宮寺も含めて泰澄な人物がプランナーとして関与していた可能性は高い。

『泰澄和尚伝記』によると、泰澄はたんなる地方の山林修行者ではなく、元正天皇の病気平癒をおこなう看病禅師としての側面がある。泰澄を架空の人物とみて、その業績は『続日本紀』にもとづく創作との見解はあるが、近江から京都に広がる泰澄伝承と十一面観音の道、近江国司の藤原武智麻呂が創建したとの伝えと、劔神社付近で焼成された瓦が湖東式で朴市秦氏と関係することから、泰澄による畿内・近江の活動が追え、神宮寺を介した両者の関係も見えてくる。

劔神社

(4)心礎から見た交流

西井龍儀氏の塔心礎の分類によると、劔神社の心礎は柱穴式で柱穴+舎利孔をもつⅠB型式、舎利孔をもつものに位置づけられる。被熱の範囲が柱穴部分のみに認められることから、礎石は露出せず地下に埋められていた可能性が高い。心礎としては小さく、金堂などの礎石であったとの見解もあるが、孔をもち地下に埋設する礎石であれば心礎の蓋然性が高く、しかも奈良前期以前に比定できるとすれば、初期神宮寺に伴うものであったと考えられる。

北陸のなかで類例を探すと、柱穴や舎利孔の規模でいえば、新潟県胎内市中条町の乙宝寺のものに酷似している。乙宝寺のものは柱穴に添って一部欠損するが、西井氏の分類の柱穴式ⅠB型式で、柱穴の直径は0.6m、深さ0.3m、中央部の舎利孔は直径0.23m、深さ0.15mをはかる。『中条町史』によると7世紀末頃から奈良時代初期頃の白鳳様式とされるが、平野団三氏の見解によれば、東北蝦夷討伐の前進基地磐舟の柵近くの大寺にともなうものとみられている。

なお、劔神社と乙宝寺のものは直径0.67m前後をはかり、北陸の他のものと比べると小規模であるが、同規模の柱穴としては石川県加賀市の弓波廃寺や同県羽咋市の柳田シャコデ廃寺のものと近い。

ともに舎利孔をもたないが、瓦や須恵器の分析などから弓波廃寺は石川県野々市市の末松廃寺に後続する7世紀末を前後する時期、柳田シャコデ廃寺についても白鳳期まで遡る可能性も指摘されている。ただし、柳田シャコデ廃寺については気多神社にともなう神宮寺とし、8世紀前半まで下るとの見解はある。また、弓波廃寺についても弓浪神に神階奉授の事例として出てくる忌波神社と関係し、神仏習合を示す神宮寺ととらえることができれば、劔神社と同じような時期の初期神宮寺の事例ととらえることもできる。

さらに、神宮寺と国家との関わりである。考古資料に則すると、若狭比古神と気多神(柳田シャコデ廃寺を神宮寺とした場合)についてはその神宮寺に平城宮式瓦を一部に含み、いずれも8世紀中頃に位置づけられる点である。しかも、共通するのは在地の有力氏族が、8世紀前葉に神宮寺的性格を帯びた寺院を創建したあと、一段階遅れて平城宮式瓦の導入した点にある。

具体的には、若狭比古神の場合、平城宮式瓦(6225型式)が国分寺造立の時期と一致することから国家との関係のなかで理解できる。気多神の場合、平城宮式瓦(6664もしくは6666型式)の退化型式であることから年代的には少し下る。天平神護元年(765)に「原気多神戸」の一部に対する封戸制の適用と連動し、757年の2次立国後による能登国府との関連が指摘できる。これらの神宮寺は8世紀中頃に律令国家のてこ入れがおこなわれた可能性が高い。

今後、神宮寺の成立と展開を考えるうえで、国家との関係性を検討していく必要があるだろう。

劔神社境内の心礎

12 おわりに

(1)『泰澄和尚伝記』の成立過程

ここまで『泰澄和尚伝記』(以下、『伝記』と略する)と泰澄について時代をさかのぼる形で、泰澄伝とその関連史料を中心に、考古資料なども踏まえて紹介してきた。結論をいえば、奥書の通り天徳元年(957)に成立した原伝があり、それが数段階の過程を経て整備されて、私々が目にする『伝記』というひとつの完成形になったと考え、また伝記内容の信憑性の高さを証明する考古資料の存在など、これまで議論できていなかったところまで踏み込めたとも考えている。

正史に出てこない泰澄であるが、同時代の考古資料などから伝記が成立したとされる9、10世紀における越知山・白山一体観の信仰など、これまでにない泰澄像と伝記成立の契機や社会的背景にも少しは迫れたように思う。最後に本文ではわかりにくい部分があったので、企画展覧会で考えた泰澄とその伝記の成立過程について結論を提示しておく。

泰澄伝の成立は、揺籃期(9世紀後葉~10世紀中頃)[第1画期a・b]、形成期(11世紀後半)[第2画期a・b]、発展期(12世紀)[第3画期]、完成期(13世紀後葉~14世紀初頭)[第4画期]とする。『伝記』における、どの要素がいつ成立し付加されたかを特定するのは困難で推測の域を出ないが、史料などの成立の上限をとらえ、それが語られた社会的背景などを勘案したうえで比定したつもりであるので、飛鉢譚など未検討の部分も含め検討していけばより明確な位置づけがなされていくものと考えている。したがって、ここに提示する見解は予察の部分も含んでいると理解されたい。

まず、『根本説一切有部毘奈耶雑事』巻第21の書写をおこなった「泰澄」は越の大徳と呼ばれるにふさわしい教養ある僧侶とみられるので、『伝記』『元亨釈書』で記された越知山の泰澄であったとすれば、伝記のモデルとなる人物としてはふさわしい。これが泰澄本人かはわからないが、その実在か否かにかかわらず、その修行地とされる越知山山頂付近からは8世紀中頃の須恵器甕片、その周辺の洞窟からも古代の須恵器甕が採集されるなど貴重な発見が相次いでいるので、8世紀に越知山とその周辺の丹生山地を行場とした山林修行者が活動する、山林斗藪の盛んな地であったことはたしかである。

その関連でいえば、文殊山奥の三峯山山頂付近に展開する鯖江市の三峯寺跡からは、その開山時期とみられる8世紀前葉の遺物が出土し、また泰澄が生誕地の麻生津近くに展開した今市岩畑遺跡からは8世紀の「大徳」と墨書された須恵器も確認される。また、泰澄の修行地に最も近い拠点となる地が織田であり、劔神社境内に8世紀前葉の初期神宮寺が創建されたことも積極的に評価すれば、泰澄という人物が生まれ活動するだけの歴史的素地が越前国には備わっていたといえるだろう。

(2)揺籃期

実際に泰澄について具体的に語り記されたのは、大谷寺遺跡や明寺山廃寺が形成される9世紀後葉頃とみられる。2つの遺跡は越知山―白山という配置を意識した遺跡のあり様で、共通する「山内」墨書土器の出土は同一の越知山信仰圏を思わせるもので、とくに大谷寺遺跡は泰澄が亡くなったとの伝承地で「泰」を思わせる墨書土器が出土し、また寺院でありながらも白山側の一角で神祀りを執りおこなった痕跡も認められる。

また、泰澄の開山伝承をもつ低山からは八、9世紀前半のものが出土するが、白山につながる標高1000mを超える高山の山頂とその禅定道からは9世紀後半以降のものが採集され、拠点寺院の創建も進み、同時に中央僧の入山も認められるようになる。これは『伝記』にある泰澄の越知山から白山へという行場の移動を象徴するものといえるので、最初の泰澄伝が成立したとすれば『伝記』にある「大谷仙崛」を思わせる大谷寺遺跡で「大谷」「神」など墨書で記されるのが9世紀後葉から10世紀中葉にかけての時期とみている。これを[揺籃期]ととらえる。

なかでも、貞観2年(860)の年紀をもつ『遷化之記』、『伝記』の天徳元年(957)に神興が筆記したとされる伝との時期と相応するが、遺跡の状況などから前者を第1a画期、後者を第1b画期としておく。『遷化之記』は『伝記』にもとづく偽書とみたが、7歳の記述など独自の内容もあり、9世紀後葉は苦行を求め中央僧が入山しているので、もともと越前国で流布していた泰澄の伝が彼らに知られることになった可能性が高いだろう。このことが10世紀中頃における泰澄伝の記述の直接的な契機となったものととらえられる。

『伝記』のもととなる伝記が存在したとすれば、流布した伝承が越前国のなかで語られていたのか、それとも苦行目的の中央僧により都に持ち込まれ、伝の原形が成立したかは特定できないが、天徳元年(957)に何らかの形の書物が存在した可能性を考えておきたい。それより語られるだけの要素があまりにも多く、その素地が越知山周辺で熟成していたことだけはたしかである。仮に古い純粋な伝が成立していたとみれば、興福寺など法相宗の関係者が記述したか、あるいはその影響を受けた伝であった可能性が高い。

とくに、越前国は気比神宮寺・剣御子神宮寺など初期神宮寺の創建など神仏習合の進んだ地であったので、大谷寺遺跡や明寺山廃寺の遺跡配列など9世紀の状況を勘案すると、古い記録こそないが、白山といえば八幡神でいうところの八幡大菩薩に象徴される、『伝記』にある白山神=白山大菩薩という仏神としての認識がこの頃から確立し始め、そのような流れのなかで白山神を女神と位置づけ十一面観音を本地とする垂迹思想が遅くとも10世紀には確立し、11世紀にかけて流布していた可能性が高い。

しかし、『伝記』には「白山大菩薩」でなく、「妙理大菩薩」と記される。ここでは10世紀頃に天徳元年の年紀をもつ伝記の存在を認め、十一面観音を本地仏としその垂迹を白山神とする思想的あるいは信仰的なものが越知山側に形成されていたとみるので、9世紀後葉ないしは10世紀中頃までは純粋に「白山大菩薩」と認識されたが、泰澄伝の整備にあたり十一面観音という存在自体が不可思議な真理をもつものであったので、「妙理」という仏教用語が加えられ、「妙理大菩薩」あるいは「白山妙理大菩薩」と認識されはじめた。

併せて、白山は中央でも著名になった。9世紀後葉には宗派を超えて苦行を目的とした中央僧の行場として開かれていたことが大きく、10世紀末の『枕草子』にみる「白山の観音」の記述をはじめ、11世紀には宮廷で白山を開いたされる泰澄の存在が語られるようになったとみている。それは白山が都から鬼門に位置し、都の周辺の高所から見える地理的環境が大きく、しだいに中央でも白山は観音の住む補陀落浄土という認識が強くなった。

(3)形成期

伝記の観点からみると、天徳・天暦の年紀をもつ3つの伝はすべて同系統で、天徳元年(957)の年紀を有していた一本の原姿たる泰澄伝だと結論づけた。ただ、浄蔵の口述とあるのは白山との関わりが12世紀中頃に生まれたことから仮託とみたが、天徳本そのものの存在を否定したわけではなく、泰澄は越前国の生まれで、越知山で修行し養老年間に白山を開き、十一面観音の信仰者で神融の別称をもち、神護景雲年間に入定したというような、それこそ空海伝の影響を受け『遷化之記』で記されたようなシンプルな伝が成立していた可能性は高い。

とくに、11から12世紀前葉にかけての時期に次の段階があったとみられる。これを[形成期]としたい。あえて区切れば2回の小画期が設定できる。まずは元和本の奥書に示された官庫から寛弘年間(1004~1012)に流出したとある伝で、これらを信じれば11世紀に成立していた泰澄伝が存在し、11世紀前葉を[第2a画期]とみたい。かつ中央とのつながりが感じ取れるもののなかに、藤原敦光の「白山上人縁起」がある。

これは12世紀前葉には泰澄という一聖僧がいて、養老年間に白山を開いたことが宮廷で語られていたことを示すので、11世紀後葉には『伝記』の前提となるシンプルな泰澄伝なるものが中央で流布していた可能性が高い。したがって11世紀末頃を[第2b画期]としておく。

それを裏付けるのが、複数の人物を一人に仮託したとの説の根拠ともされる『大日本国法華経験記』や『本朝神仙伝』にみられる神融・泰澄の記述である。泰澄伝が成立していたがゆえに、その書物の性格あるいはその立場などから別の異伝が派生していったと結論づけた。つまり12、13世紀までに中央あるいは越前・加賀などに部分的に存在していた泰澄の伝をかき集めて、14世紀にまとめて『伝記』を作ったとするのは論理的でなく、説明できないものが多々あることを述べた。問題はどの時点で、どこまでの内容を完備したかである。

11世紀までに完成していた泰澄伝は、以下の9点に集約できる。1 泰澄は大師と尊称された。2 越の小大徳とされた。3 神融と称された。4 鎮護国家の法師となった。5 霊亀2年(716)に女性の夢告があり、養老年間(717~724)に白山に登った。6 白山は中央で知られる修行地であった。7 山頂において九頭龍王が現れ、本地たる十一面観音へ変化した。8 白山といえば観音の住む補陀落浄土の地で、本地が十一面観音であった。9 神護景雲年間に亡くなった。

ただし『泰澄和尚伝記』にある5、6歳の仏像作りと童堂造りのこと、11歳(12歳)のとき神童と称し、晩年に結跏趺坐して定印を結び入定したとの内容については11世紀初頭から12世紀前葉にかけての空海伝を意識したもので、共通語句の点では11世紀初頭の成立とみた『金剛峯寺建立修行縁起』と共通する部分が多いので、真言宗の影響を受けた古密教僧としての泰澄の偉人化が進んだ結果とみられる。

(4)発展期

それから泰澄伝は12世紀中葉から後半にかけて次の段階があった。これを[発展期]ととらえる。また、平泉寺本の奥書に示された小納言の藤原通憲所有の信西本が保元元年(1156)に文庫より盗み出されて書写したとの伝であるので、越前国では延暦寺による平泉寺の末寺化の波が大きく、あわせて大谷寺もその傘下に入ったとみている。

『伝記』の内容が越知山から白山、白山から越知山とする一体観は9世紀中頃からあるとしても、そこに白山登山の前に越知山で禊ぎをするなどの記述からより両者の一体観が強調される。仮に園城寺が平泉寺との対抗により越知山に進出し伝記を創出したならば、わざわざ林泉の貴女の語りを経由する必要はない。つまり越知山側と平泉寺側をうまく取り込んだ形としている点で、12世紀中頃に天台宗色に染まっていくなか延暦寺側から浄蔵という人物を登場させ、彼に語らせることでひとつに取りまとめた。この12世紀中頃を[第三画期]ととらえる。

何より伝記の内容についても泰澄が法相宗の人物とのつながりをもつもので、山門の手により泰澄伝を完全に書き換えられなかったのかの疑問についても、逆に解すれば泰澄の伝が中央で確立していたがゆえに手を加えることがかなわず、浄蔵口述という説明を加えることでうまく天台宗側に包括させ、神興筆記とし大谷寺に設定することで調整をはかったものと思われる。加えて、12世紀後半の成立とみられる『白山之記』の記述があるので、白山三所権現の本地仏設定にも山門の影響が及び、小白山別山大行事を加えることで独自の主張に成功している。

なお、権現とは10世紀中頃までに「(白山)妙理大菩薩」へと変化したものが、11世紀に本格化する権現思想が登場することで呼称されたと考え、12世紀中頃の史料にも「白山妙理権現」が散見されるようになる。この頃から三所権現が確立したとみられるが、その設定については越前側からの白山遥拝が条件で、天台宗による延暦寺末寺化がきっかけとなり越知山や白山関係寺院が取り込まれる形で生まれたものと考えた。

そこには天台浄土教の影響で阿弥陀信仰を取り入れ妙理大菩薩との接続をはかり、十一面観音・聖観音・阿弥陀如来という最終的に仕上がったものは変則の形態で、その確立も12世紀中頃とみられる。それに対応する本地仏が大谷寺所蔵の最古の白山三所権現の仏像であり、平安時代後期という制作年代とも一致する。したがって、12世紀中頃に三所権現の要素が泰澄伝に加えられた可能性が高い。

(5)完成期

最後に、12世紀後半に三所権現の要素を加えられた泰澄伝は、その100年後の13世紀後葉に最終的な整備がなされる。これが[第4画期]で、14世紀初頭までを[完成期]ととらえる。最新の要素とみた貴女の天神・地神の神統譜を語る場面については鎌倉時代後期以降に流通、流伝した説話内容とも深い関わりがある点で13世紀後葉頃に下がり、あわせて伏臥・飛鉢・早足・強力などのさまざまな説話的要素が加えられたとみられる。加えて『元亨釈書』奥書にある「弊朽せる一軸」、『真言伝』奥書にある「和尚之事、伝中より書出」とあるのはこの時に成立した伝であり、現在我々が目にしている『伝記』そのものであった可能性が高い。

最後に、泰澄の人物像について考える。『伝記』に記されたように、都で活動したという業績を積極的に評価すれば、『根本説一切有部毘奈耶雑事』巻第21は泰澄の真筆と考えたい。奈良時代における写経の目的に注目し、跋文を集成し分析を加えた『上代写経識語注釈』によると、四恩(人がこの世で受ける四種の恩)を目的とするものはあるが、慈蔭(仏菩薩の慈悲をこうむったこと)に酬いるとするのは奈良時代では本経だけだという。

また、父母の追善など祖先信仰に関わるものではなく、「下は衆生を救わんがため」とあり、本経を書写した泰澄という人物は悟りを目指す存在(菩薩)として、ともに衆生を救うことを願っていたのかもしれない。こうした利他行を主とする菩薩的な行動については、自分がさとるだけで満足するのではなく、衆生をさとらせるため積極的に働きかける行為のことである。これは民衆のために社会事業をおこなったことで知られる道昭や行基など法相宗僧の存在が浮き彫りとなる。

法相宗といえばインド瑜伽行派(唯識)の思想を継承する中国唐代創始の大乗仏教宗派のひとつである。ここでは泰澄伝にある思想的なものと法相宗の教理との関係までは検討しないが、法相宗や唯識思想は泰澄を考えるうえで注目できる。

井上薫氏によると、民衆は貧弱と苦悩からの救済を望んでやまないので、行基は伝道と社会事業を積極的におし進め救済の要求に応じたという。行基が出家してまもなく読了した『瑜伽論』には無量の衆生を教化し苦を寂滅することが強調され、『唯識論』には大乗戒にいう菩薩的行動が重んぜられ、この教えは行基の民間活動に具体化され、民衆が業を捨てて行基のもとに走り集まった勢いに政府は心胆を寒うし、行基の活動の弾圧へとつながったという。つまり、泰澄による写経の目的を彷彿とさせる。

さらに、本経には「法隆寺一切経」の黒印があり、法隆寺に納められた経典だとわかる。法隆寺は法相宗である。『伝記』に記された泰澄は道昭・玄昉・行基など法相宗の人物と接し、中国の法相宗の初祖、基の没年(682年)の生まれであり、法相宗と強い関係性が認められる。北伝たる興福寺も法相宗である。藤原氏の氏寺でもある興福寺に注目すると、越前国には興福寺領の存在を色濃く確認でき、泰澄伝が及ぶ湖北にも彫刻などの分析からその展開が認められるという。法相宗を探っていくと、泰澄の謎が解けていくように感じる。

いずれにせよ、天平2年(730)に法隆寺と関係し、写経に従事した人物が泰澄であることは確かなので、あとは白山開創者か否かの問題につきる。『日本霊異記』を読むと、護持僧として地方出身の僧が都で活動することがあり、また越前を活動地としていたはずの泰澄の伝承が都周辺に残ることは、その活動領域の広さを示している。仮定を重ねることになるが、 先に検討した理由から『根本説一切有部毘奈耶雑事』巻第21の写経に関与した泰澄は、伝記のモデルとなった白山行人の泰澄その人と考えたい。

『伝記』には説話的要素を含み、書き加えられた痕跡があるので、原姿たる伝の内容を知るのは難しい。奥書にあるように、泰澄伝が天徳元年(957)に成立したとすれば、その筆者は法相宗関係者だった可能性が高い。それは事蹟の大部分が法相宗僧と関係するからである。仮に平安後期以降に天台宗派がその編纂に関わっていたとすれば、法相宗を宣揚する内容にはならないはずである。法相宗僧により語られた伝を取り込むため、天台宗僧が三所権現の本地仏を設定し、天台宗僧の浄蔵に語らせたと考える方が自然である。

以上のことから導き出せる結論として、泰澄は越前国出身の越知山などで修行した唯識思想を学んだ僧で、興福寺・法隆寺などに出入りし都でも活動していた法相宗僧であり、しかも神宮寺の創建にも関与した人物とみておきたい。

※本文は、堀大介ほか『平成29年度 越前町織田文化歴史館 泰澄白山開山1300年記念企画展覧会 異人探求 泰澄十一の疑問』越前町教育委員会 2017年の内容を一部訂正し、転載した。