1 越前焼の研究史

(1)「越前焼」の提唱と発掘調査

織田焼・熊谷焼から越前焼へ 現在の越前町織田・宮崎地区を中心とする地域では、平安時代末期より越前焼の生産が開始され、過去に一時の断絶を経ながらも、その生産活動は現在まで継続されている。越前焼は「日本六古窯」のひとつに数えられ、瀬戸・常滑・信楽・丹波・備前と並び、日本列島を代表する陶器である。

当地で生産される陶器に「越前焼」という名称が与えられたのは1940年代に入ってからであり、それは学術用語として提唱された。そのため当地に住む人々にとっては「越前焼」という名称よりも、むしろ「織田焼」・「熊谷焼」などの集落名を冠した名称の方がなじみ深いものとなる。

文化元年(1804)の「古今類聚越前国誌」をみると、「又社僧多し、其貫首を神前院と云、社地の土にて甕を焼く、堅牢なり是を織田甕と称す」との記載が示すように、近世越前焼は「織田焼」と呼ばれていたことがわかる。また明治42年(1909)の「若越小誌」では、「丹生郡は上古窯業の盛なりし地とて其窯跡は白山、宮崎、吉野、織田、天津諸村に残存せり。足利時代に熊谷より熊谷焼を出し、藩政時代には平等より織田焼として壺瓶類を製出したり」とあるように、室町時代の「熊谷焼」を母体として江戸時代には「織田焼」が生産されたと理解されている。

このように明治時代までは専ら地誌的な興味によって語られてきた越前焼について、考古学的な観点からはじめて調査研究の対象としたのは上田三平である。上田は大正7年(1918)、小曽原・樫津・陶谷・平等などの踏査を行い、北陸における窯業遺跡の歴史的意義を説いた。その成果は昭和9年(1934)の『考古學雑誌』106號に「越前の古代製陶遺跡」として発表されている。また窯業史の観点から、塩田力蔵によって『日本近世窯業史』(1922年)に取り上げられた。

それまで「織田焼」・「熊谷焼」など集落名を冠して呼ばれていた当地の陶器について、「越前焼」という汎称を与えたのは陶磁器研究家の小山富士夫である。小山は昭和17年(1942)、京都から立山に向かう途中で平等支群の調査を行い、昭和22年(1947)の『陶磁味』第1号においてはじめて「越前」という言葉を使用した。そこでは当地の窯業生産を鎌倉時代まで遡るものと位置づけ、「瀬戸・常滑・信楽・丹波・備前の五古窯」に匹敵する「日本陶磁史上最も貴重な遺蹟のひとつ」として越前窯跡に高い評価を与えている。翌、昭和23年(1948)には東京国立博物館において「北陸発掘陶器特別展」が開催され、一般に越前焼の名称と存在が喧伝されることとなる。「日本六古窯」という言葉が使用されるようになるのも、ちょうどこの頃からである。

水野九右衛門による調査・研究 小山によって重要性を指摘された越前焼研究は、その後水野九右衛門によって本格的に進められることとなる。水野は高校教師をする傍ら、小山の指導を受けて越前町・越前市域(当時の宮崎村・織田町・武生市)で分布調査と遺物採集を精力的に行い、窯跡の分布状況を明らかにしていった。

水野の関心はおもに「古越前」とされる近世以前の越前焼に注がれ、丹生郡を中心とした範囲において11群からなる160基近い窯跡の存在が確認された。また、水野は灰原から採集した遺物の分類・編年作業を通じて、平安時代末期から鎌倉・室町時代を経て江戸時代にいたる越前焼生産の展開と変遷について見通しを提示した。さらに昭和62~63年(1987~88)には越前窯の復元を行い、焼成実験を試みている。

1970年代までにおける越前焼研究の成果は、水野の代表作となる『時代別 古越前名品図録』(1975年)や、続く『福井県窯業誌』(1983年)、『宮崎村誌(上巻)』(1984年)などの一連の著作に結実している。そこではすでに消滅してしまった遺跡の様相についても触れられており、開発工事によって次第に遺跡が失われていく現在、越前焼研究の基礎資料として重要な報告である。水野の活動により、越前焼の存在は鎌倉時代の技術を現代に伝えるものとして広く認知されていくことになる。また古越前を中心とする調査研究が歴史学・美術史研究にはたした役割は甚大なものであった。

水野が40年以上にわたって収集してきた越前焼をはじめとする県内窯業資料は、私財を投じて建設された水野古陶磁館に収蔵され、公表・研究が進められてきた。水野の死後、平成9年(1997)になり、すべての収蔵品は遺族の厚意により福井県陶芸館へ寄贈された。その数は越前焼など192点、須恵器・越前焼片など772箱、陶磁器関係書籍4286冊をはじめとする膨大なものである。これらの資料は一般公開および学生・研究者の利用に供され、「越前焼を研究するすべての人のために」という水野の意志は現在も受け継がれている。

発掘調査された越前窯跡 越前焼研究は1950年代に入って本格的に進められていくが、初期の調査は踏査による遺物採集と窯跡分布の把握を中心に行われていった。昭和35年(1960)にはそれらの成果を受け、日本考古学協会生産遺跡特別委員会の一環として名古屋大学による平等支群上大師谷東窯の発掘調査が実施された。これは越前窯跡におけるはじめての発掘調査であり、須恵器窯跡とは異なった越前窯跡の構造が明らかにされた点で、重要な成果といえる。この調査が契機となり、以後、楢崎彰一および名古屋大学考古学研究室による学術調査が本格化し、「越前窯」「古越前」等の名称が次第に広まっていった。

その後、昭和48年(1973)水野九右衛門による熊谷支群奥堂の谷1号窯、昭和50年(1975)には名古屋大学・宮崎村教育委員会・福井県陶芸館によって小曽原支群上長佐3~6号窯の調査が行われている。さらに昭和54~56年(1979~81)、熊谷地区圃場整傭事業にともない熊谷支群水上1・2・4~7号窯の調査が宮崎村教育委員会によって実施された。1960~70年代における一連の発掘調査は、水上窯跡の事例を除き、すべて学術調査として行われたものである。調査された窯跡の操業時期も平安時代末期から鎌倉時代に属し、当時の興味・関心が越前焼の源流や成立当時の実態の解明に向けられていたことが知られる。

鎌倉時代以後の窯跡について発掘調査のメスが入れられるのは、昭和61~63年(1986~88)国立歴史民俗博物館によって実施された平等支群大釜屋窯跡群岳ノ谷1~3号窯の調査を待たなければならない。当調査は一乗谷朝倉氏遺跡などの消費地遺跡における調査研究の進展にともない、室町時代後期の大量消費を支えた生産体制を解明するために行われたものである。調査の結果、岳ノ谷1・3号窯は室町時代後期(16世紀第4四半期)、2号窯は江戸時代初期(17世紀前半)に操業していることが判明し、数基の窯体・作業場・廃棄場からなる生産単位(ユニット)の復元がなされている。

その後、開発工事にともなって平成8年(1996)に織田支群西山窯跡、平成15年(2003)に平等支群大釜屋窯跡群岳ノ谷窯跡の発掘調査が福井県教育庁埋蔵文化財調査センターによって実施された。西山窯跡では谷状地形と灰原から鎌倉時代後期(13世紀中葉~後葉)を中心とする遺物が出土している。岳ノ谷窯跡では製作途中に放棄された窯体と灰原が確認されており、鎌倉時代後期(13世紀後半)から江戸時代初期(17世紀初頭)にわたる遺物が出土している。調査からまだ日が浅いため詳細は報告されていないが、平等支群の操業時期を見直す上で重要な資料となる。

このように1960年に開始された越前窯跡の発掘調査は、2006年をむかえた現代でもわずか6遺跡を対象として行われたに過ぎない。しかも調査が実施された窯跡の大部分が平安時代末期から鎌倉時代に操業していたものに偏重し、室町時代前期~中期にかけての様相はほとんど明らかにされていない。この問題は後述する編年研究にも影を落とし、研究上の最大の問題点となっている。

上長佐窯跡群

(2)蓄積する消費地資料

福井県陶芸館の開館 1960年代以降、調査研究の進展とともに折からの陶芸ブームも相まって、越前焼は全国的に脚光を浴びるようになる。このような状況を背景に、福井県では「越前焼の歴史と伝統文化を後世に引き継ぐことを目的」とし、昭和45年(1970)に越前陶芸村事業を立ち上げた。当事業は、越前町(当時の宮崎村)小曽原区全体を包含する1,540,000㎡を対象に、「陶芸の森」・「須恵器の丘」・「学生民宿」の3地区を整備するといった壮大な構想のもと進められていく。

事業の核となる福井県陶芸館は昭和46年(1971)に開館し、資料館を中心に陶芸教室・茶苑・庭園が逐次増設されていった。陶芸館では「県民の越前焼に対する関心を高めるとともに、文化の向上と地域産業の育成を図る」という目的のもと、開館以来、越前焼および陶芸に関する資料の収集・整理・展示・保管、調査研究、普及活動、製作指導などを行っている。まさに越前焼振興の中心的な施設といえよう。

明らかになる消費地遺跡の様相 1970年代にはいると、生産地を中心とする従来の調査に加え、消費地遺跡の調査も進むことになる。これは高度経済成長を背景に、高速自動車道の建設や圃場整備事業が大規模に行われ、緊急調査件数が激増したためである。緊急調査は福井県教育委員会や各市町村の教育委員会によって実施され、旧石器時代から近世にいたる多数の遺跡の存在が明らかになるとともに、集落遺跡・都市遺跡・城館跡・寺院遺跡・経塚・中世墳墓・祭祀遺跡などから大量の越前焼が出土した。

集落・都市などの生活にともなう遺跡では、貯蔵器としての壺・甕、調理具として擂鉢の姿が示され、土師器皿や国産陶磁器・貿易陶磁器などの各種遺物との間において機能分化が確立していたことが知られる。一方の経塚・中世墳墓などの信仰にともなう遺跡では、甕・壺・擂鉢を外容器・蔵骨器に転用しているほか、瓶子や三筋壺などの特殊器種も併用されていたことが確認されている。このように、越前焼は当時の人々の諸活動に深く関与していたことが明らかとなった。現在、福井県内では、報告されているものに限っても100箇所以上の遺跡から越前焼が出土しており、未報告のものや包含地も含めると、その数は数倍にのぼる。そのため、生産地である福井県内においても出土資料のすべてを把握することは難しい。

史跡整備にともなう調査 一方、1970年代には環境・史跡整備事業にともない、消費地遺跡において学術調査も進められていく。その代名詞ともいえるのが一乗谷朝倉氏遺跡の調査である。一乗谷朝倉氏遺跡は、福井市城戸ノ内町・阿波賀町・東新町・西新町・三万谷町に位置し、戦国大名朝倉氏の城下町として知られる。昭和42年(1967)に発掘調査と環境整備事業が開始され、昭和46年(1971)278haの範囲が特別史跡に指定された。昭和47年(1972)には史跡公園事業の策定にともない、調査機関である福井県教育庁朝倉氏遺跡調査研究所が設置され、調査研究を推進していった。史跡整備事業は現在も継続され、朝倉氏遺跡調査研究所の後進となる福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館によって調査研究が担われている。

一乗谷朝倉氏遺跡では膨大な量の越前焼を含む国産・貿易陶磁器が出土しており、出土遺物の組成比と関連させて、城下を構成する朝倉氏居館・武家屋敷・町屋・寺院の性格について分析が行われている。当遺跡は文明3年(1471)頃から都市建設が開始され、天正元年(1573)に滅亡したことが文献史料により確認される。そのため、越前焼をはじめとする出土遺物群は編年研究における基準資料として重要な位置づけを与えられている。

また一乗谷朝倉氏遺跡の調査と併行し、市町村による史跡整備事業も展開していく。昭和47~52年(1972~77)には南越前町(当時の南条町)杣山城の調査が実施された。東・西御殿の調査では、堀切・礎石建物などの遺構とともに鎌倉時代後期~室町時代後期の越前焼が出土した。伝飽和宮跡の調査では、溝・井戸・礎石建物・城戸外濠にともない鎌倉時代後期~室町時代中期を主体とする越前焼甕・壺・擂鉢が出土している。

昭和52・53年(1977・78)に実施された大野市松丸館跡の調査は史跡整備事業にともなうものではないが、居館跡に附属する土塁・礎石建物・外濠などの遺構から室町時代前期~後期に属する越前焼甕・壺・擂鉢が出土した。

坂井市(当時の丸岡町)豊原寺跡では、昭和54~58年(1979~1983)にかけて史跡整備事業にともない発掘調査が実施され、華蔵院・伝講堂跡・推定僧坊跡・中世墓地跡の様相が明らかになった。とくに、華蔵院では鎌倉時代後期~江戸時代初期・明治時代に比定される遺構面より多量の越前焼が出土し、中世から近代にかけての様相が通時的にうかがえる。

(3)新たな研究

高まる地域研究 1980年代は全国的に考古学研究が活発化した時期であり、福井県でも昭和58年(1983)に『福井考古学会会誌』創刊号が刊行されるなど、地域研究が高まりをみせる。越前焼研究も新たな段階を迎え、従来のような越前焼の源流や初期生産の実態解明よりも、消費地でのあり方やそれを支えた流通・生産構造の解明へと関心が移っていく。

田中照久は、鯖江市南屋敷中世墓・越前町法楽寺中世墓遺跡・浄秀寺遺跡などの不時発見資料の報告にともない、生産地周辺での消費の実態を明らかにした。また海揚がり資料をもとに流通史的な側面から、成形・調整技法をもとに技術史的な側面からも検討を加えている。さらに瓶子や三筋壺などの特殊器種の変遷を示し、基本三種に終始していた越前焼研究に新たな視点をもたらした。

80年代後半には北陸中世土器研究会が結成され、北陸地域全体を視野に入れた地域研究が進められる。平成元年(1989)に開催された第2回研究会では越前焼がテーマとなり、若狭・越前・加賀・能登・越中・越後の出土資料が集成され、平安時代末期~室町時代後期における流通・消費の様相が示された。翌年の第3回研究会でも、中世北陸地域における瓷器系陶器の生産と流通をめぐる諸問題について活発な議論がかわされた。そのなかで、小野正敏は岳ノ谷窯の発掘調査と整理作業を背景に、押印・へら記号の分析をすすめ、室町時代後期の生産組織・流通について検討を加えている。

また北陸地域を含む広い範囲において中世陶器の動向をさぐる動きも見られる。吉岡康暢は珠洲焼・珠洲系陶器を中心に北東日本海域における窯業生産・流通の実態について論じ、室町時代後期より日本海域において一円的流通圏を確立していった越前焼の姿を描き出した。

近年の動向 1990年代にはいると越前焼研究は一旦収束へと向かう。この時期には従来の研究成果をまとめた概説的な著作が増え、中世考古学全体の中に越前焼研究が位置づけられた感がある。福井県陶芸館は平成7年(1995)に『越前の名陶』を刊行し、平安時代末期から江戸時代後期までの製品を通時的に紹介している。また平成9年(1997)に北陸中世土器研究会が発刊した『中・近世の北陸―考古学が語る社会史―』では、考古学的な見地から中近世期の北陸地域が見直され、珠洲焼・加賀焼とならんで越前焼研究の概要が岩田隆によってまとめられている。

発掘調査についてみると、生産地では平成8年(1996)に織田支群西山窯跡の調査が行われたのみであるが、消費地では平成元年(1989)から勝山市白山平泉寺の範囲確認調査と史跡整備事業がはじまり、鎌倉時代~室町時代後期に属する遺物が大量に出土している。90年代の特筆すべき活動としては「九右衛門窯の会」によって行われた焼成実験があげられる。これは水野九右衛門の死後、その意志を受け継いだ有志たちによって引き継がれたもので、平成4・5年(1992・93)に2回の成功を収めている。

2000年をむかえ、ふたたび越前焼研究は活況を呈しつつある。その契機となる『陶説』第593号では越前焼特集が組まれ、田中照久による「越前焼の歴史」をはじめ、若い世代の研究者たちが論考を発表している。高木久史は文献史学の立場から越前焼の生産・流通に検討を加え、文献史料の安易な利用について疑義を示した。また、小川幹太は押印の分類作業を通じて生産体制の把握に努めている。2005年に開催された「全国シンポジウム 中世窯業の諸相―生産技術の展開と編年―」の資料集では、田中照久・木村孝一郎によって平安時代末期~江戸時代初期にわたる詳細な編年案が示され、現時点でもっとも有用なものといえる。

最近のものでは、平成18年(2006)に小野正敏が発表した論考がある。小野は室町時代後期における都市の大量消費を支えた生産地の対応に焦点を絞り、岳ノ谷窯跡の規模・構造、窯数・操業回数、製品の単純化、生産組織について論じた。とくに、押印とヘラ記号の分析により窯場・作業場・工房・職人という4段階にわたる生産組織の復元をおこない、15世紀後半を画期に越前焼生産の集約化が指向されることを指摘している。

(4)編年研究と時期区分

生産地編年と消費地編年 はじめて越前焼の編年案を提示したのは水野九右衛門である。水野は『日本の考古学Ⅵ 歴史時代(上)』(1967年)で平安時代末期から室町時代後期をⅠ~Ⅴ期に区分し、Ⅰ期平安末期~鎌倉中期、Ⅱ期鎌倉後期、Ⅲ期室町前期、Ⅳ期室町後期、Ⅴ期室町末期とする年代観を示した。当時はまだ基礎資料も十分でなく、不時発見資料や伝世資料をもとに検討を加えているため年代観に齟齬もみられるが、学史上重要な論考である。

その後、水野は昭和50年(1975)の『時代別 古越前名品図録』で第Ⅰ期平安末期~鎌倉前期、第Ⅱ期鎌倉中期、第Ⅲ期鎌倉後期~室町前期、第Ⅳ期室町中期、第Ⅴ期室町後期~桃山時代と年代観の修正をはかり、鎌倉時代前期と中期の境に画期を設定した。そして、第Ⅰ期越前焼生産の開始、第Ⅱ期天王川西部丘陵への窯の拡散、第Ⅲ期最盛期、第Ⅳ期生産の縮小、第Ⅴ期平等窯跡における生産の一元化と、各期を特徴づけている。水野はおもに生産地資料をもとに編年案の構築を試みており、須恵器・灰釉陶器生産の系譜を受け継いで越前焼生産が開始されたとの見通しを提示したが、現段階で周辺地において灰釉陶器窯跡の存在は確認されていない。

一方、小野正敏は消費地資料をもとに編年作業を行っている。小野は一乗谷朝倉氏遺跡の発掘調査を通じて、室町時代後期における甕・擂鉢の分類案と年代観を提示した。まず昭和54年(1979)、大甕を法量によってⅠ~Ⅳ類に大別し、朝倉館出土遺物の年代観を一乗谷朝倉氏遺跡が存続していた1470年代~天正元年(1573)に比定した。つづく昭和58年(1983)、大甕と擂鉢を形態によってⅠ~Ⅳ群に大別、a~cに細分し、Ⅰ→Ⅳ群と変化する組列を示した。そして、出土資料の主体をなす擂鉢Ⅲ群に15世紀第4四半期、Ⅳ群全体に16世紀前半~後半という年代観を与えている。

また平成元年(1989)には岳ノ谷窯跡出土資料の整理作業を通じて、擂鉢Ⅳ群a~c・Ⅴ群をさらに細別し、福井城本丸出土擂鉢をⅤ群の延長上として捉えた。福井城本丸出土資料は寛文9年(1669)に比定されており、天正元年と寛文9年の2定点を設定することにより、岳ノ谷1・3号窯を16世紀第4四半期に、2号窯を17世紀前半に位置づけている。

体系的な編年案 このように、生産地編年・消費地編年の両側面から編年研究が模索されるなか、楢崎彰一・田中照久は昭和61年(1986)の『越前名陶展』にともない新たな編年案を提示した。これは甕・壺・擂鉢の基本3種を中心に、瓶・経筒などの特殊器種の変遷も示した体系的なものであり、平安時代末期から室町時代後期までを、Ⅰ期平安後期、Ⅱ期鎌倉前期~鎌倉中期、Ⅲ期鎌倉後期~南北朝、Ⅳ期室町前期~室町中期、Ⅴ期室町後期~桃山のⅠ~Ⅴ期に区分し、さらに各期を二分している。

そして資料の不足を補うために生産地資料と消費地資料を併用し、あらたに「南北朝時代」を設定することにより、従来の編年観に対して見直しをせまった。またⅡ期の開始を1200年に比定し、1期100年、1型式50年の時間幅を与えることで、水野編年では示されてこなかった絶対年代について言及している。

つづいて、田中照久は『福井考古学会会誌』第6号(1988年)において瓶子・三筋壺・三耳壺・壺Aなどの特殊器種の変遷について検討を加えた。そして瀬戸焼との本歌関係をもとに年代観を与え、Ⅲ期前半(1300~1350)に特殊器種が生産を停止し、Ⅲ期後半(1350~1400)から壺の器種分化と甕の蔵骨器への転用が進むことを明らかにした。これは「南北朝時代」を画期として生産体制が変化することを示唆したものであり、以後の編年研究が特殊器種を対象としなくなることからも、重要な論考として位置づけられる。

また、田中は『福井考古学会会誌』第7号(1989年)で、小野分類による甕Ⅱ類を中心に17世紀代における生産技術の変遷について概観し、技術史的な側面から検討を加えた。そこでは、慶長・元和年間(1596~1624)の技術革新にともない製品に薄い塗り土が施されるようになり、寛永年間(1624~1644)前半には塗り土を全面に、寛文年間(1661~1673)には塗り土の上から木灰を施すようになることを指摘している。

近年の編年研究 平成11年(1999)、中川佳三は西山窯跡出土資料の分析を通じ、平安時代末期~鎌倉時代における越前焼甕の編年作業を試みた。中川は小野分類の甕A・B類をⅠ類、甕C・D類をⅡ類として2形式を設定し、当該期の資料を第Ⅰ~Ⅴ段階のⅤ期に区分した。そして、常滑焼の年代観を参考に、嘉元4年(1306)銘甕を定点とし、第Ⅰ段階12世紀末~13世紀前半古相、第Ⅱ段階13世紀前半新相、第Ⅲ段階13世紀後半古相、第Ⅳ段階13世紀後半新相、第Ⅴ段階14世紀初頭~14世紀半ばと、絶対年代の比定を行っている。中川編年は各期の時間幅を四半世紀としており、従来の編年案のなかではもっとも細分されたものである。

1990年代までの編年研究は、平安時代末期~室町時代後期にわたる中世越前焼を対象としたものが多かった。そのようななか、木村孝一郎は近世越前焼について検討を加え編年作業を試みている。木村は『陶説』第593号(2002年)に発表した論考を基礎に、つづく『福井城跡Ⅳ』(2004年)で擂鉢を中心とした編年案を提示した。そこでは近世をⅠ~Ⅳ期に区分し、さらに1~3に細分している。そしてⅠ型式16世紀第4四半期~17世紀後半、Ⅱ型式17世紀末葉~18世紀後半、Ⅲ型式18世紀末葉~幕末、Ⅳ型式明治時代と、各期を位置づけた。木村編年は消費地遺跡出土資料をもとに構築されたものだが、可能な限り生産地の状況も反映しており、技術史的な側面からも検討を加えている点で評価できる。また擂鉢とあわせて甕・壺・鉢の変遷も示し、近世越前焼編年研究に先鞭をつけた。

平成17年(2005)、田中照久・木村孝一郎は楢崎・田中編年を継承したうえで各期を1~3に細分し、甕・擂鉢の変遷を中心に見直しを図った。そこではⅠ期1190~1220年、Ⅱ期1220~13世紀末、Ⅲ期13世紀末~14世紀後半、Ⅳ期15世紀前半~15世紀後葉、Ⅴ期16世紀前葉~16世紀後葉、Ⅵ期17世紀第1四半期以降と位置づけ、Ⅰ~Ⅲ期は生産地資料を、Ⅳ期以降はおもに消費地資料を基準資料として用いている。絶対年代の比定は常滑焼の年代観を考慮に入れ、法楽寺中世墓遺跡出土壺・嘉元4年(1306)銘甕・元亨3年(1323)銘甕などの銘文資料と、文献史料によって存続時期を特定できる吉田郡永平寺町諏訪間興行寺遺跡や一乗谷朝倉氏遺跡などの消費地資料を定点として行っている。

編年研究の難しさ 当初、生産地・消費地資料を両軸に進展してきた編年研究は、いつしか生産地資料をベースに消費地資料を援用して進められるようになった。これは生産地における発掘調査が平安時代末期~鎌倉時代および室町時代後期の窯跡に限られ、室町時代前~中期については採集資料によって様相を類推するしかないためである。近年に提示された田中・木村編年をみても、前半は生産地資料、後半は消費地資料を基準資料に編年が構築されている。このような状況のため、生産地資料のみによって編年案を提示することは難しい。

一方、小野正敏により消費地資料をベースにした編年作業も試みられているが、小野が志向した当時は資料上の制約が強く、おもに一乗谷朝倉氏遺跡出土資料を中心とした室町時代後期のものに限られている。現在までに平安時代末期~室町時代を網羅した体系的な編年案は未構築であり、福井県内に限っても消費地資料の様相が把握されていないのが現状である。今後は一括資料の確認などの基礎的作業に努めつつ、消費地編年の構築を目指し、そのうえで生産地の様相とクロスチェックする必要がある。

暦年代の比定についてみると、越前焼は他地域の中世陶器に比べて年代基準資料が極端に少なく、とくに成立時期を含めた鎌倉時代前期の型式組列に定点を与えることが難しい。越前焼が生産を開始するとされる平安時代末期は、全国的に経塚造営が盛行した時期であり、経塚出土資料が中世陶器編年における年代基準資料として用いられることがよくある。これは経筒の銘文から埋納年代が判明するうえ、一括性が高く、年代比定に参考となる銅鏡・貿易陶磁などが多く共伴するためである。

しかし越前焼の場合は成立年代が遅いためか、外容器として確認できる資料は鎌倉時代のものが多い。福井県における鎌倉時代の経塚は副納品をほとんどもたず、出土する経筒に銘文が施されている事例も認められないため、逆に越前焼の年代観から経塚の時期比定が行われているのが現状である。このように、越前焼の成立時期を導き出す絶対年代資料はなく、どうしても常滑焼の年代観を援用するほかはない。今後は、この問題をどのように解決していくかが課題となろう。

本文の年代観 本文は中世越前焼の生産・変遷・消費について、これまでの調査・研究成果をもとに概観していくことを目的としている。遺物の年代観は基本的に田中・木村編年(2005年)を採用するが、本章では「中世」を「平安時代末期」、「鎌倉時代」、「室町時代」に区分し、さらに「鎌倉時代」を前・後期に二分、「室町時代」を前・中・後期に三分して表記する。「南北朝時代」・「戦国時代」・「安土桃山時代」という名称は使用しない。

絶対年代については、平安時代末期を12世紀後葉、鎌倉時代を13世紀前葉~14世紀前葉、室町時代を14世紀中葉~16世紀後葉頃に位置づけた。なお、「Ⅰ 研究史」に関しては引用先の論考・報告にしたがって表記しているため、その限りではない。

2 生産

(1)成形・調整

原材料 越前窯跡群は現在の丹生郡越前町織田・宮崎地区を中心に、厨城山東麓に派生した各支丘の南斜面に分布する。窯跡が分布する一帯の低平地には古生層の珪岩を主とする礫層・砂層、および灰白色の粘土層からなる洪積世の河成段丘が発達し、2次生成物中の粘土が窯業生産に利用されている。

従来、平安時代末期から室町時代後期の窯業生産では、各窯跡付近の粘土を原材料としていたと考えられてきた。しかし、福井県窯業試験場が行った粘土分布調査により、製品に用いられていた粘土は太古(多古)・下河原・小曽原区の3か所のものに限定されることが明らかとなり、粘土採掘場所と窯跡の位置に相関関係がないことが示された。

平安時代末期から鎌倉時代前期の窯跡が分布する小曽原区は、天王川の東部丘陵に位置する。小曽原区周辺には流紋岩系・花崗岩系の粘土が共存し、須恵器および初期越前焼の原材料として白色に近い良質の陶土が使用された。福井県窯業試験場の報告によれば、この粘土は耐火度SK27から29(1610から1650度)番の腰の強いものであり、灰青色を呈し、珪酸約65%・アルミナ約23%・酸化鉄約3%から構成される。天王川西部丘陵の粘土に比べて珪酸が多く、酸化アルミニウムが少ないのが特徴である。

鎌倉時代前期以降、窯跡が天王川西部丘陵に移動すると、使用される粘土も西部丘陵から採掘されるようになる。この粘土は東部丘陵産出のものより腰が強く、耐火度が高いとされ、大甕の焼成に適している。明暦4年(1658)の「芝草刈出入ニ付済口証文」(『県資』5友広支己家文書2)には、寛永5年(1628)頃から「毘沙門」・「土屋野」・「奥の野」において陶土を採取していたことが記されている。毘沙門・土屋野・奥の野は現在の下河原区にあたり、陶土は耕作土下に2次堆積する「田土」であった。また同文書に、寛永5年以前は「足谷」から「山土」を採取していたとあり、江戸時代初頭に陶土を山土から田土に変えたことがわかる。ちなみに足谷は平等区から山中区へ抜ける林道の途中にある深い谷部に位置する。

成形 越前焼の成形技法には「ねじたてロクロ技法」と「ねじたて技法」のふたつがある。前者は擂鉢・鉢類や蛸壺の、後者は大甕から小壺までの成形に用いられる技法であり、現在まで受け継がれている。かつて田中照久は、伝統工芸士である左近甚太夫と藤田重良右衛門に継承された両技法を広く紹介してきた。そこで本項では報告にしたがい、成形技法についてみていく。

「ねじたてロクロ技法」

① 乾燥収縮による底土の亀裂を防ぐため、カメ板上に生地の底径より狭い範囲で砂をまき、円盤状の粘土塊を押し当てて底部を作る。

② 直径6~7㎝、長さ30㎝程の粘土紐を右手にもちながら、蹴ロクロをゆっくり右方向に回して、底部に二段積み上げる。積みあげた粘土紐の継ぎ目は丁寧に接着させる。

③ 口縁部に水を含ませた皮や天笠木綿を被せ、ロクロを回転させながら押さえつける。この作業は高さをそろえて粘土内の気泡を抜き、粘土の表面に水を塗ることで粘土の伸びを良くする。

④ 生地の上半部を上方へ引き伸ばし、厚みと高さを揃えた後、下部も引き伸ばして生地のぐらつきを防ぐ。そして、底土の菊花状の痕跡を消した後、全体の厚さを均一にして、上方へ引き伸ばす。

⑤ ロクロを回転させながら生地の内側にこてを当て、指頭圧痕を消すとともに整形する。その後、濡らした皮を当て、両手の親指と人差指で挟むようにして口縁部を作る。

⑥ 櫛状工具を使用して体部内面に卸し目をつける。ロクロにより一周したらそれを横切るように横方向の卸し目をつける。

⑦ ロクロを回転させながら底部にはみ出した粘土をヘラで切り取り整形する。この作業により体部外面に幅2~3㎝程の削り痕がつく。

⑧ カメ板に据えたままロクロから取り外し、乾燥させる。

⑨ 高台をつける場合は半乾燥後に行う。

擂鉢や蛸壺を成形するのに要する時間は2分以内/個であり、1日の生産量は200個を超えることもある。

「ねじたて技法」

① カメ板上に生地の底径より狭い範囲で砂をまき、円盤状の粘土塊を押し当てて底部を作る。

② 直径6㎝、長さ50㎝ほどの粘土紐をもち、陶工自らが周囲を廻りながら底部に対して垂直になるように2段ほど積み上げる。この際、右手親指と人差指で粘土紐の断面を長方形に整える。

③ 積みあげた粘土紐の継ぎ目を丁寧に接着させ、高さと厚さを整える。

④ 「歯刀(はがたな)」と呼ばれる長さ30㎝ほどの木ゴテを使って、下から上へ薄く引き延ばす。

⑤ 半日から1日ほど乾燥させたあと、②~④の工程を5~6回ほど繰り返す。

⑥ 歯刀で粘土の端を薄く垂直に伸ばし、口縁部を取り付ける。

⑦ 細い粘土紐を一段積み上げ、厚手の木綿布を当て、右回り・左回りを繰り返して口縁部を整形する。口縁部の形は指の組み方で自由に作れる。

⑧ 歯刀で窯印をつける。

大甕を成形するのに要する時間は一週間ほど/個である。数個体を同時に製作するので、平均して1~2日に1個の割合となる。

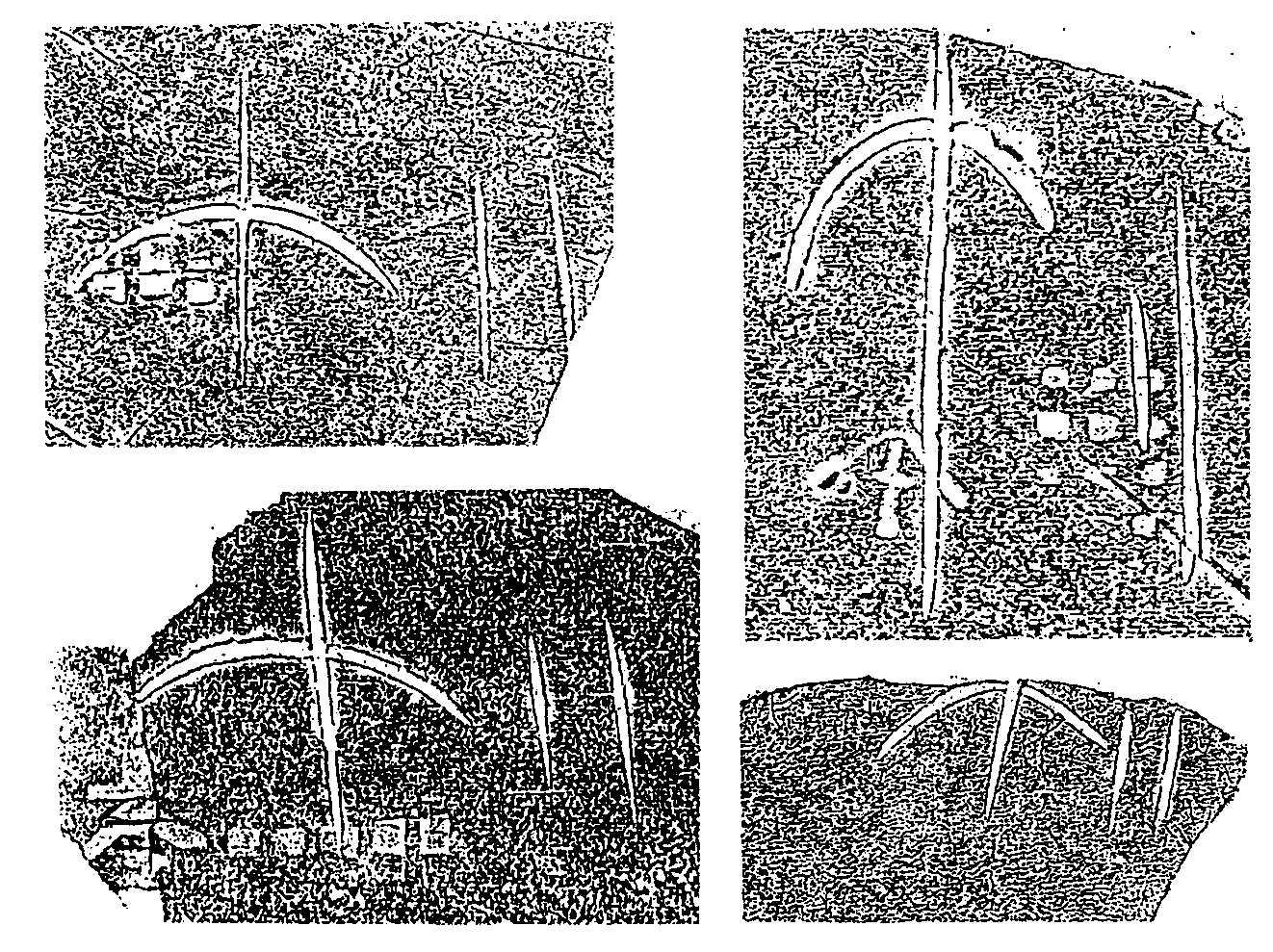

押印(スタンプ) 成形段階で粘土紐を接着させるため器面を木板によって叩く際に、「叩き板」に刻された文様が器面に遺存することがある。これが「押印(スタンプ)文様」である。押印は甕に施されることが多いが、壼や擂鉢などに残される例も認められる。文様は基本的に「1工人1原体」とされ、工人個人の標識と考えられることから、生産組織の解明にとって重要な位置づけを与えられてきた。

押印の時期的な変遷についても論じられており、平安時代末期には長方形を呈する単純な格子文であったものが、鎌倉時代に入り文様が付随し、施文の間隔も広くなるなど装飾としての意味合いが強くなる。鎌倉時代後期には付随文様が多様化・発展し、格子文自体が定型化し副次的になる。そして室町時代に入る頃には格子文・付随文様ともに定型化する。このように調整技法の一種として成立した押印は、次第にその機能が失われて装飾化が進み、江戸時代前期には消滅してしまう。越前焼の押印文様は格子文を基調とした意匠から構成されており、常滑焼に認められる巴文や扇文は確認されていない。

また、初期の製品には一段以上帯状にわたって肩・体部に連続施文されているが、鎌倉時代後期以降のものは一段のみ間隔を持って肩部に施文されるようになる。常滑焼や渥美焼にみられるような、器面をランダムに施文するものは認められず、文様意匠とあわせ考えても、越前焼の押印が常滑焼の影響を直接に受けて成立したかどうかは不明である。そのため、窯業技術の系譜が近い常滑焼との大まかな類似が指摘される程度である。

室町時代後期の押印をみると、押された印面は左右9~10㎝、上下で3~4㎝をはかり、その痕跡から木印自体の大きさは左右1㎝前後のものが多いと考えられる。複数の文様が併存されることはなく、施される器種も大甕に限定される。室町時代中期頃を画期に、押印の意味が変化しているのであろうか。

ヘラ記号 製品の成形後、器壁がまだ柔らかいうちにヘラによって描かれた抽象記号が「ヘラ記号」である。ヘラ記号は甕・壺・擂鉢をはじめ、薬研のような特殊器種にいたるまで製品ごとに描かれる。甕・壺は肩部に、鉢類は底部外面に施されることが多い。鎌倉時代の擂鉢には記号状刻文が体部内面に認められる例もあるが、室町時代に入って擂目が施されるようになると、次第にヘラ記号は減少していく。

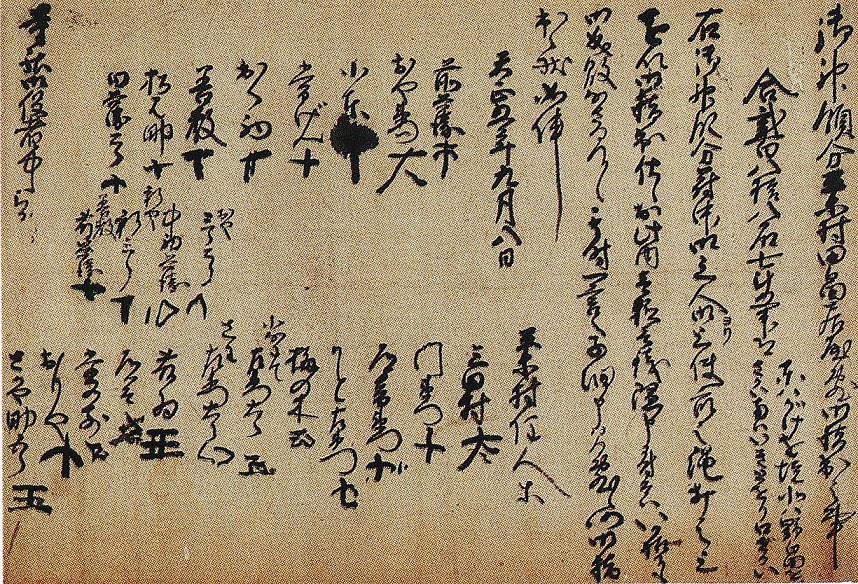

早くから、製品に描かれたヘラ記号と、天正5年(1577)の「劔神社神領分平等村田畠居屋敷指出状」(『県資』5劔神社文書98)に連記された百姓の略押が類似していることが指摘されてきた。そのためヘラ記号は窯経営主体との関係で注目され、室町時代後期における平等村住民の窯業生産関与を前提としたうえで、一般的な窯印、あるいは宗教的な意味をもつ記号、「製作工程における識別記号」、「漠然とした村落規模の装飾的商標」などと理解されてきた。

小野正敏は一乗谷朝倉氏遺跡・平等支群大釜屋窯跡群岳ノ谷窯跡出土資料などの検討を通じて、焼成段階における製品の窯詰め状態を想定し、ヘラ記号を「すべての製品に対して窯詰め単位ごとに施された識別記号」として理解した。擂鉢のうち一部にしかヘラ記号が施されないのは、5~10個体を単位として重ね焼きするためであり、1単位に1記号つければ良いとする。そして複数の工人が同一記号を使用するため、生産の最小単位組織である各工房を示すものとし、各工人を示す「押印」とあわせて「窯印」と呼ぶ。

以上はあくまで室町時代中期以降の様相であり、それ以前の実態についてはいまだよく分かっていない。

押印とヘラ記号

(2)焼成

焼成方法 一般に須恵器は還元炎焼成、瓷器系陶器は酸化炎焼成によるとされるが、焼成段階で両者の色調が決定づけられるわけではない。薪を燃料として焼成を行った場合、窯内では還元炎と酸化炎が交互に発生し、還元と酸化、温度上昇と下降を小刻みに繰り返して温度が上昇していく。そのため須恵器・瓷器系陶器の焼成方法は全く同じものといえる。

福井県窯業試験場の報告によれば、1250℃まで還元炎焼成を行った後に酸化冷却すると製品は茶褐色を呈し、1000℃から800℃まで還元冷却すると黒灰色を呈すとされる。実際の作業では、須恵器を焼成する場合、火を止める寸前に大量の薪を窯に投入し、焚口と排煙孔を同時に塞いで燻しながら冷却していく。一方、瓷器系陶器を焼成する場合には、火を止めたあと直ちに焚口を塞ぎ、排煙孔は完全に開けた状態にする。そしてオキの残存量・冷却速度・焚口の密閉状態などの諸条件が組み合わされて発色が決定される。

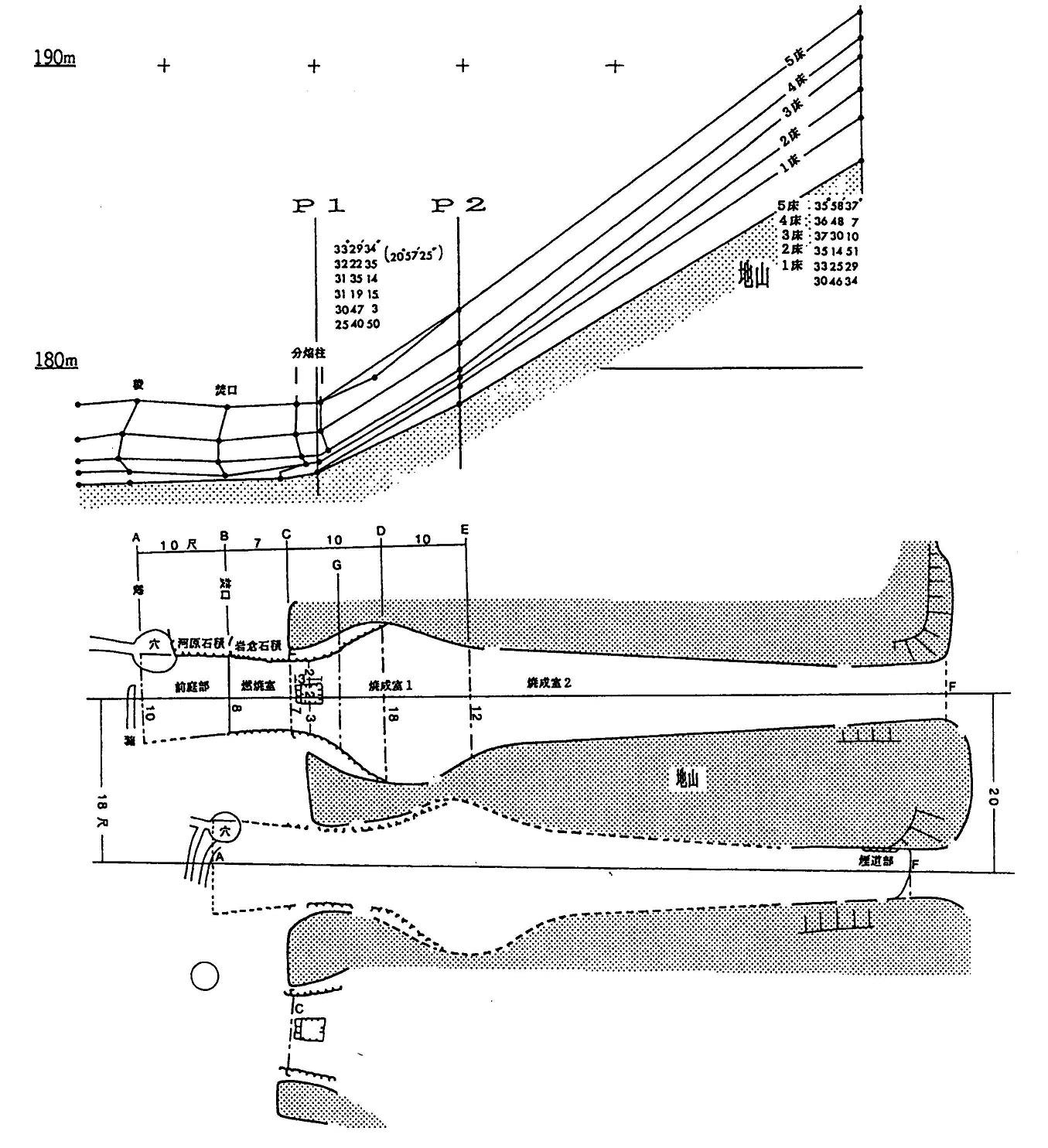

平安時代末期から鎌倉時代の窯体構造 越前窯の構造は丘陵斜面を地山まで掘削して構築した「窖窯」であり、築窯には耐火度の高い砂質土を使用する。東海地域の瓷器系窯の構造と類似しており、基本的に窯体は燃焼室・焼成室・煙道部から構成される一室である。燃焼室には焚口を設け、手前に作業場である前庭部と失敗品を廃棄する灰原が付随する。燃焼室と焼成室は分焰柱によって境界とし、煙道部は奥壁と煙りだしからなる。焚口から分焰柱まで傾斜は緩く、分焰柱中央部から傾斜がはじまり煙道部へとつづく。煙道部では再び傾斜が緩くなり、煙りだしに達する。

須恵器窯である神明ヶ谷窯跡をみてみると、全長9.3m、幅0.85~1.05mをはかり、床面の傾斜角は35度と急傾斜をなす。4回にわたって窯床が作り直され、次第に窯体の長さは短くなり、最終的には6.5mをはかる。分焰柱は設置されておらず、越前窯との間に系譜的なつながりは確認できない。

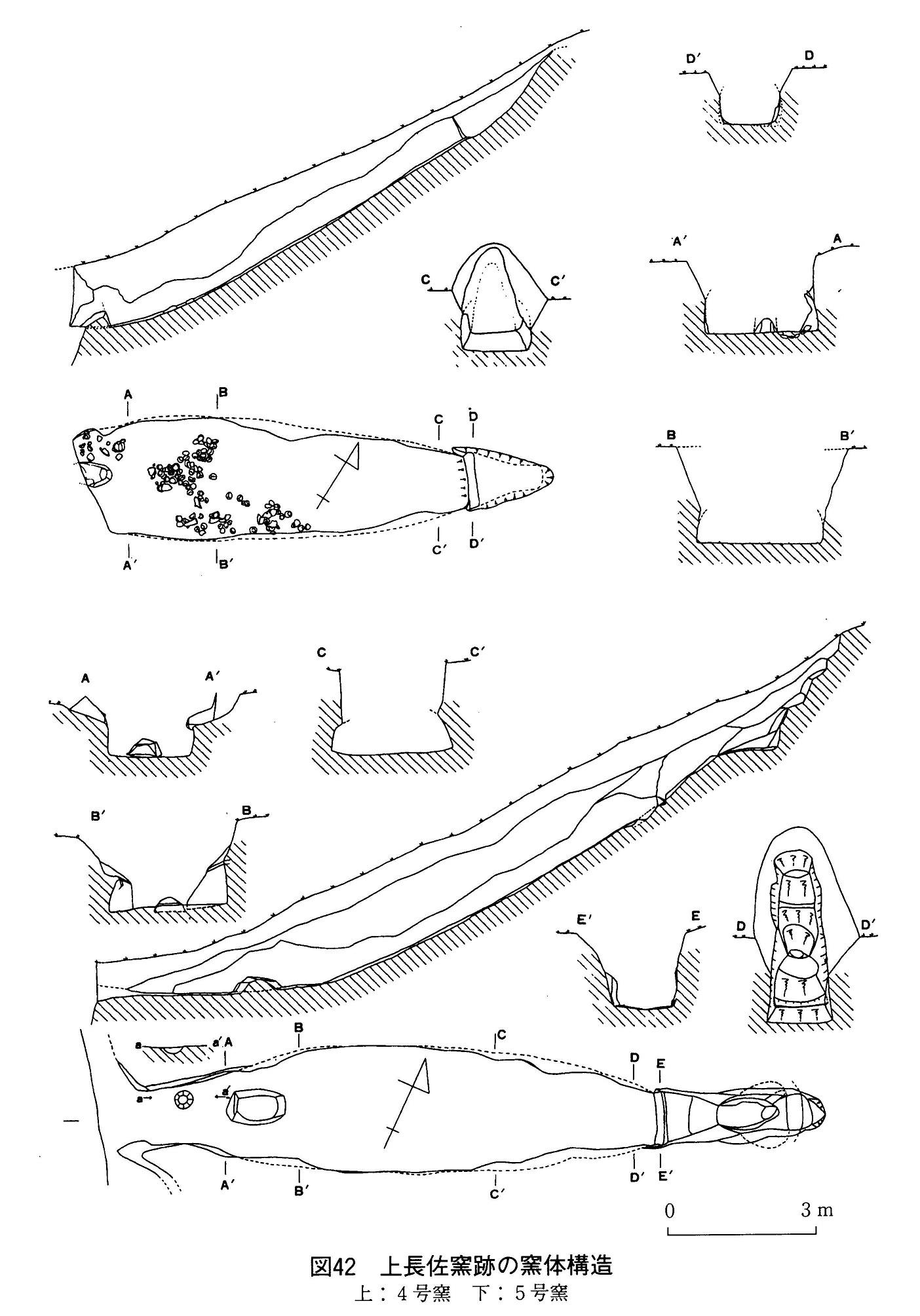

平安時代末期から鎌倉時代前期にかけて操業していた小曽原支群上長佐4~6号窯は、全長11~14m、焼成室の長さ7.2~7.5m、最大幅2.4~2.6mをはかり、同時期の常滑窯より規模が一回り大きい。いずれも燃焼室と焼成室の境界に分焰柱を設けており、その両側には粘土塊と破損した擂鉢を積み上げて障壁を設置している。燃焼室床面はほぼ水平、焼成室の傾斜は25~33℃となる。焼成室と煙道部の境界には長さ20㎝ほどの平坦面が造成され、空気流入量を調節するダンパー部と考えられている。

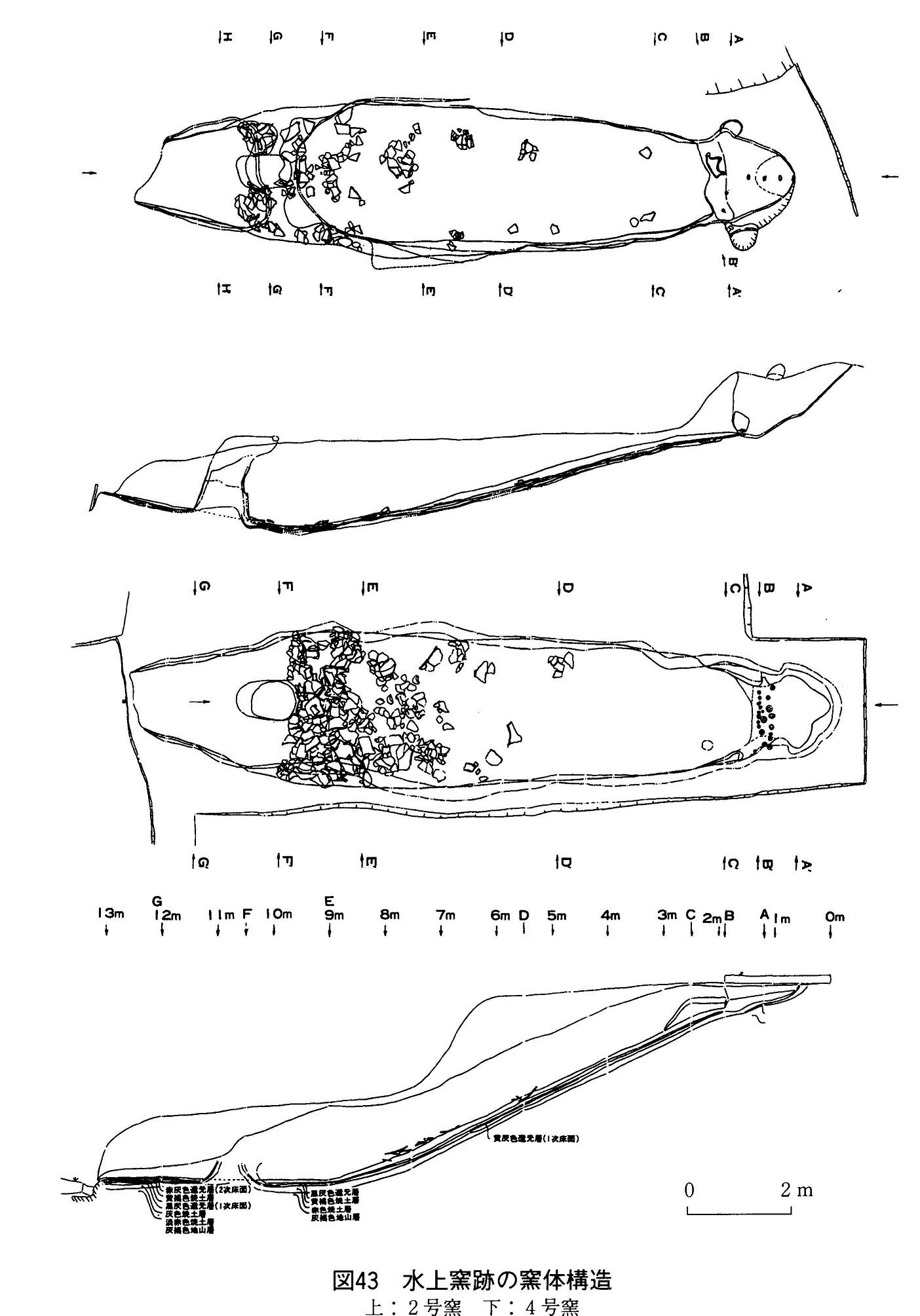

鎌倉時代後期に操業された熊谷支群水上1・2・4・5号窯は、全長11.5~14m、焼成室の長さ7.4~9.5m、最大幅2.6~3.0mをはかる。上長佐窯跡と同じく、長さに対して幅が狭い。焼成室と煙道部の境界には10~15㎝の幅をもつ壁が両側に設けられ、床幅を狭めている。2号窯のダンバー部からは直径約10㎝をはかる4つのピットが検出され、充填土の中から炭化した木芯がみつかっている。また4号窯ではピット群が2列にわたって検出され、前列は直径6㎝の間隔で均等に並ぶのに対し、後列は直径5~10㎝とランダムに並ぶ。そして、2号窯と同じく炭化した木芯が検出されている。このようなピット群と木芯は、常滑窯で確認されている火焰制御棒の痕跡と考えられ、焼成室と煙道部の境界を狭める壁の存在とともに、当該期における焼成技術の進展がうかがえる。さらに、2号窯ではダンパー部の壁面に幅約10㎝、高さ約4㎝をはかる階段状の窪みが4つ設けられており、工人が火焰制御棒を調整するために用いた昇降施設と考えられる。

また、1号窯の焼成室床面下部では幅20~25㎝、深さ約15㎝をはかる溝状遺構が検出された。溝状遺構は煙道部から焚口付近までの両側壁に沿って設置されており、焼成室で連結する。いずれも地表を掘削して構築されており、上部に陶片と厚さ15㎝の粘土を貼り付けて床面を整えている。2・5号窯においても規模は小さいが同様の施設が確認されている。従来、この溝状遺構は排水もしくは防湿のための施設と考えられていたが、九右衛門窯の再現実験の結果から、焼成後に焚口を閉塞した際の酸素流入口ではないかと指摘されている。さらに、2号窯では前庭部から残存長約2m×1.6mをはかる大形のピットが検出された。ピット内には木炭混じりの灰色粘土が堆積しており、焚口の閉塞に使用されたと考えられる。

鎌倉時代後期から室町時代初頭に比定される窯跡では、熊谷支群奥堂ノ谷1号窯と平等支群上大師谷東窯の発掘調査が実施されている。ともに詳細は報告されていないが、明らかになっている範囲で記述する。奥堂の谷1号窯は全長18m、焼成室の長さ12.3m、最大幅は2.84mをはかる。左側壁の床面下からは溝状遺構が、前庭部からは焚口を閉塞するための粘土を充填したピットが検出されている。上大師谷東窯は全長15.5m、焼成室の長さ9.9m、最大幅3.0mをはかる。両窯とも水上窯跡と同じ構造を呈するが、わずかながら窯体の規模が大きくなっている。時期が下るにつれ製品の大型化が進むとされ、窯体の規模も対応しているものと考えられる。

上長佐窯跡の窯体構造

水上窯跡の窯体構造

室町時代後期の窯体構造 室町時代前~中期の窯体構造は、窯跡の発掘調査が行われていないため明らかとなっていない。つづく室町時代後期に属する窯の構造については、昭和61~63年(1986~88)に実施された岳ノ谷窯跡の調査によって判明している。岳ノ谷1号窯は全長24m、焼成室の長さ21m以上、最大幅5.5m、分焰柱の高さ約2mをはかる。鎌倉時代後期の水上1号窯と比較すると、長さ・幅・高さともに約2倍、容積では約8倍の規模をほこる。焼成室の床面は36~40度の急傾斜であり、窯の長大化にともなう窯体内の温度格差を傾斜によって補う工夫がなされている。

焼成室は2部屋から構成されており、焼成室1は6m、焼成室2は15m以上の長さが推定される。焼成室1は最大幅を前に寄せて大きく胴張りすることで、長さは7分の2ながら面積は38%を確保する。焼成室1では焼締まりが重視される甕・壺を、焼成室2では焼きが甘くても需要が高い擂鉢を焼成しており、窯体内の温度を製品価値の高い甕・壺に合わせている。

窯の容量が大きく1回に焼成される製品の数が増加すると、それだけ製品あたりの燃料は少なくてすむ。岳ノ谷窯跡では熱効率の追求が図られており、規模の増大・床面の急傾斜以外に、熱が地中に拡散するのを防ぐため床面下部に焼台や窯壁を断熱材として貼付している。熱効率の点から水上窯と比較してみると、燃焼室の面積約1.9倍に対し焼成室の面積約3.9倍と、たしかに効率は良くなっている。

また強い熱を受ける焼成室1や分焰柱には、窯体の強度・耐久性を高めるために耐熱性の高い軽石の切石を用いている。使用された軽石は、元禄16年(1703)の「村々大差出帳 樫津組」(田中甚助家文書)に確認できる「岩倉村之山」より産出した「口石」に比定される。岩倉村は、岳ノ谷窯跡より北東へ約7キロ離れた現在の岩倉区にあたり、集落の裏山は「石切山」と呼ばれている。このような工夫により窯体の耐久性を高めることは、製品の搬出に際して天井部や側壁を壊すことなく出入りすることを可能にし、焼成ごとに補修・再築する手間を減らすといった省力化につながる。

また窯体の損傷が著しく新たな築窯が必要な時も、鎌倉時代のように築窯場所を変えるのではなく、同じ位置上で窯をかさ上げすることにより窯体を更新している。1号窯は5回の更新で2.3m、2号窯は8回の更新で4.2mも床面の高さが上昇しており、築窯段階当初から数回のかさ上げが可能なように床面を低い位置に設定していた。かさ上げにともなう掘削量は新たな窯を構築するのに比べて約2分の1ですみ、ここでも省力化が図られている。

岳ノ谷窯跡が操業していた室町時代後期~江戸時代初頭は、吉岡康暢によって「大窯の時代」と規定されるように、全国的に商品の量産と品質向上、生産組織の集約化が果たされていった時期である。このような状況のなか、岳ノ谷窯跡では熱効率の上昇・築窯の省力化など、あくまで従来の延長上で技術革新を果たし大量生産を可能としている。

岳ノ谷窯跡の窯体構造模式図

九右衛門窯の再現実験 昭和61年(1986)、水野九右衛門は焼成実験を行うために鎌倉時代の窖窯を復元した。実験は翌62年から63年(1987~88)にかけて2度にわたり実施されたが、製品の色調は黒褐色を呈し、越前焼本来のものにほど遠かったため失敗とされている。その後、水野の急逝により実験は一時中断するが、水野の意志を受け継いだ「九右衛門窯の会」によって平成4~5年(1992~93)に再度行われ、成功のうちに終わっている。焼成実験に係る記録は田中照久によって詳細に報告され、当時の焼成技術を検討するうえで重要な資料となっている。そこで、田中の報告にしたがい、再現実験の経過についてみていく。

水野が復元した窯は「九右衛門窯」と呼ばれ、昭和50年(1975)に発掘調査された上長佐6号窯をモデルとしている。窯は丘陵斜面を掘削して築いた窖窯であり、全長12.7m、焼成室の長さ7.2m、最大幅2.15m、高さは焼成室中央部で1.6mをはかる。床面の傾斜は燃焼室でほぼ水平、中央部付近で30度を示し、40度をはかる煙道部へとつづく。ダンパー部には幅0.95m、長さ0.45mの平坦面を造成している。基本的に地山を床としたが、技術的な問題により側壁から天井部までは耐火煉瓦を用いている。

第1・2回実験の失敗を受け、第3回目では発掘調査資料・文献史料を参考に、陶土の採掘・燃料・成形方法・焼成器種・窯詰め方法などを可能な限り鎌倉時代の状況に近づけた。陶土は小曽原区の丘陵と水田耕作土下から採掘し、可塑性を増すためにSK20番のものを混合している。鎌倉時代の当地は落葉広葉樹に覆われていたと推定できることから、燃料である薪には樹齢30年を経過したナラ・クヌギなどの雑木を使用し、長さ1mに揃えて山中に積みあげ、水分を含ませた。

焼成品については、実測図をもとに大甕・中甕・三筋壺・擂鉢などを成形した。また、水上窯跡で検出された火焰制御棒(ダンパー棒)も復元しており、直径約15㎝、長さ約1.3mの荒縄を巻いた木芯に陶土を巻き付けて作製した。ダンパー棒1本の重さは約25㎏をはかり、ダンパー部中央に3本、その隙間を詰めるよう後列に4本を設置した。

窯詰め作業には3日間を要し、延べ25名の人員が費やされた。窯詰めはダンパー部から焚口に向かって順次下がり、焼成温度の低いダンパー側には擂鉢を5つ単位で重ね置いた。焼成室の3分の2程度からは両側壁と分焰柱の背後に大甕を並べ、その隙間に小型の甕や壺・瓶子などを充填した。第4回目の実験では、大甕19個、中甕9個、甕6個、大壺5個、壺4個、三筋壺36個、鳶口壺1個、瓶子2個、擂鉢66個の合計48個が窯詰めされた。また、分焰柱の両側には高さ40㎝の障壁を設置している。

第4回目の焼成作業は平成5年(1993)3月20日午前10時に開始され、時間経過にともなう温度変化を記録するため、事前に熱電対温度計を4か所に、ゼーゲル三角錐を6か所に設置した。実験中は焙りから火止めの段階まで焚口を開放しているが、ダンパー棒に遮断されて必要以上の空気の流入はない。焼成開始から20時間を経過し、温度計が230℃前後を示す頃、ダンパー棒は燃え尽きて灰になってしまった。窯内の温度は1時間に10℃ずつ上昇するよう調節し、開始から88時間をむかえて1,200℃に達した。その後、生木の投入により一時は温度が下降するも、129時間後に再び1200℃に到達し、以後は温度が維持された。焼成から146時間を経過すると製品の焼き締めも十分と判断され、3月26日午後3時、焚口が閉塞された。その際、酸化冷却を行うため煙道は全開にしている。設置した温度計によると窯内の温度は分焰柱背後が最も高く、1,270℃まで上昇した。なお、焼成作業に費やした人員は延べ21人を数える。

窯出し作業は窯の冷却を待って4月6日に行なわれ、10人で約5時間におよんだ。焼成後の製品の全重量は1,121.5㎏を量り、ドラム缶1缶ほどのオキ(消し炭)が掻き出された。全体的に焼成実験は成功したが、陶土の耐火性や火表・火裏の温度差により、分焰柱背後の大甕9個には亀裂が生じた。

焼成実験の結果、いくつか注目すべき事実が指摘されている。まず焚口では、窯体の天井が低いと焼成室に大量のオキが溜まり、空気の流入量が減少して温度が上昇しにくくなることがわかった。最悪の場合、オキによって燃料の投入口まで閉塞されてしまう。次に、分焰柱の両側に設置した障壁は通焰孔を狭め、温度が上昇した際に焼成室の奥まで火力を到達させる機能をもっていたことが判明した。

また、焙りの段階では最前列の製品に焰が直接あたるのを防ぎ、焼成が進み蓄積したオキが焼成室に流れ込むのを阻止する役割も果たしている。これまで、分焰柱は熱効率を高めるために火焰を2方向に分ける装置と説明されてきたが、実際の焼成において焰が均一に別れることはほとんどなく、一方の通焰孔に偏って火焰がのびていく。最近の調査事例から指摘されているように、分焰柱の一義的な機能は天井を支えるものと考えられる。

また、障焰壁によって狭められた通焰孔を設けることで燃焼室の熱エネルギーを凝縮し、焼成室の奥まで火焰を吹き出させる機能も想定されている。焼成中の火焰調節については、一般にダンパー棒の移動によって行うとされるが、実験では焼成開始から20時間後にダンパー棒が燃え尽きてしまった。この結果から、ダンパー棒は火焰の引きをある程度押さえることにより窯内全体の温度を効率的に上昇させる装置であり、排煙孔の開閉によって火焰の調節を行っていたと考えられる。

焼成実験に費やした燃料は21,589㎏をはかり、薪に換算すると約4,300束にのぼる。それに係る伐採面積は約1,500㎡と推定される。この数値をもとに鎌倉時代における窯業生産について考えると、年に1回の窯焚きと仮定して1基の窯が燃料の再生産を繰り返しながら1か所で永続的に稼働するには、45,000㎡もの雑木林が必要となる。

また、焼成にともなう有効熱についても計算が行われており、第4回実験データから有効熱量316,310㎉÷総熱量64,767,000㎉×100%≒0.49%という結果が導き出されている。これは、第3回実験のデータから得た0.47%に近似しており、鎌倉時代の有効熱はだいたい0.5%弱であったと考えられる。試しに室町時代後期の有効熱を岳ノ谷窯跡の調査事例から計算すると、約1.0%という結果が得られ、室町時代にいたって熱効率が飛躍的に上昇したことがわかる。

第3・4回実験では、冷却段階において煙道部を開放することにより酸素の流入をうながし、酸化炎焼成を可能とした。そのため、製品の色調は越前焼に近い茶褐色の発光を得ることができた。第1・2回実験において製品の色調が須恵器に近い黒色から灰色を呈したのは、焚口と煙道部をともに閉塞したためと考えられる。つまり、酸素不足により酸化冷却が行えなかったのである。

生産時期 田中照久は紀年銘資料から、1年間を通じて越前焼がどの時期に生産されたかについて検討を加えている。それによれば、製作日は太陽暦で8~12月に集中しており、10月がもっとも多い。製品の成形を終えた後、乾燥期間を約2ヶ月と想定すると、11・12月を中心に焼成が行われたと考えられる。また元禄16年(1703)の「村々大差出帳 樫津組」(田中甚助家文書)には「十月(太陰暦)まで焚出し申候…」とあり、紀年銘資料から推定できる焼成時期と一致する。当地は全国でも有数の豪雪地帯であるため、冬期間に窯業生産を行うことは難しい。資料から確認できる生産時期はそれを反映しており、秋に成形された製品は初冬までに焼成されたものと考えられる。

六古窯のうち他地域の製品についても、紀年銘資料から成形時期が判明している。それによると、信楽焼は3~4月と9月の年2回、丹波焼も2~5月と8~9月の年2回、備前焼は春に集中するが年間を通じて生産されている。もっとも西に位置する備前では冬期間においても窯業生産が可能であり、資料の年代幅から一概に論じることはできないが、気候的な環境によって生産活動は多くの制約を受けている。とくに、当地では陶土や半製品が凍結するため、現在でも12~3月(太陽暦)の窯業生産は難しいとされ、環境的な制約が強い。ただし、享禄元年(1528)の「劔大明神寺社領納米銭注文」(『県資』5劔神社文書30)に「平等釜之口 但一度ニ九百文宛也、焼次第ニ参候間不定」とあることから、室町時代後期には年数回の操業が行われていたとの指摘もあり、今後の検討が必要である。

(3)生産体制

成立契機 越前焼生産の成立契機や経営主体について、水野九右衛門や吉岡康暢は劔神社の存在や織田荘の成立を重視してきた。これは、生産地の所在が、古代における劔神社の一大神領や中世織田庄の範囲と位置的に重複しているためである。しかし、越前窯成立にともない劔神社・織田荘が関与していたことを積極的に証明する史料はなく、あくまで推定の域をでない。

高木久史は、操業開始以来生産の中心地であった小曽原・熊谷・増谷区が織田荘ではなく山干飯保に含まれることを指摘し、国衙が果たした役割について見直すべきだと提言している。また田中照久は、鎌倉時代に三筋壺をはじめとする特殊器種が愛知県猿投窯東山地区の製品から強い影響を受けて生産されたことから、中央の院政政権を媒体として越前窯が成立したとの見通しを示した。

鎌倉時代後期の操業形態・生産量・工人組織・経営体制 鎌倉時代後期に属する窯跡は、東西5㎞、南北5㎞の広範囲におよんで80基以上が確認されており、全窯跡数の約半分を占める。

発掘調査によると、窯跡は2~3回の床の補修後に廃棄されていることが確認できる。また、例えば平等支群小足谷窯跡は3基の窯体と作業場、幅5~6mの廃棄場から構成されているが、その規模をみても操業当初より大規模生産を計画して構築されたものではない。そのため、鎌倉時代後期には短期間の小規模生産を繰り返しながら窯場を移動していったと考えられる。

水野九右衛門はこのような操業法を「刈回し」と呼び、燃料の確保を最優先に移動を前提とした操業形態であると定義づけた。窯場の巡回は、使用する燃料の違いにもよるが、雑木で5~10年、松で30年くらいをサイクルとして行われる。刈回しは窯体の強度不足によって生じる再築窯と、燃料の大量運搬にともなう労力の軽減化を可能とし、当時の技術水準からみれば能率的な操業形態といえる。反面、広範囲を自由に移動できるだけの身軽な生産組織でなければならない。

当時の生産量は田中照久によって試算されている。田中は熊谷支群奥堂の谷1号窯の調査結果から、1回の焼成にともなう生産量は大甕20~30個、甕50個、擂鉢100~200個と推定し、それに係る製品の成形には7~10日ほどを要するとした。先にみた九右衛門窯の再現実験では、1回に大甕19個、中甕9個、甕6個、大壺5個、壺4個、三筋壺36個、鳶口壺1個、瓶子2個、擂鉢66個の合計148個を焼成しており、これを平安時代末期から鎌倉時代前期にかけての生産量と仮定すると、鎌倉時代後期には生産量が確実に増大していることがわかる。

また、田中は奥堂の谷1号窯出土資料の検討を通じて、窯体内から出土する製品には一種類の押印しか認められないことから、実際の生産に携わった工人組織は大甕を製作するベテランとその後継者の2名、小形製品や擂鉢を製作する3名の計5名ほどから構成されていたと想定した。そして、このような小規模な工人組織は、当時の窯業生産が専業度の高い家族単位の小規模経営を基礎に成立していたことを反映しているとし、越前焼生産は領主的規制の枠外におかれた家内的副業の一環であったと位置づけている。このような経営体制は、農作業の合間に行われるという意味で、「農閑副業」・「季節専業」などと呼ばれている。

室町時代後期の生産体制 水野九右衛門による分布調査では、室町時代後期の窯跡は13基が確認されているにすぎず、一乗谷朝倉氏遺跡をはじめとする中世都市の大量消費を支えるだけの供給が可能であったか疑問視されてきた。昭和61年(1986)に開始された国立歴史民俗博物館による平等支群大釜屋窯跡群岳ノ谷窯跡の調査では、周辺の分布調査を再度行い、あらたに42基の窯跡を確認した。さらに、発掘調査によって1号窯は5回、2号窯は8回も床を更新していたことが明らかとなり、実際には約50基(窯数)×平均5回(操業回数)=250基の窯が存在したことに相当するとされる。

窯跡の分布と変遷については次項で詳しく述べるが、室町時代中期に熊谷支群の操業が停止すると、生産は平等支群に一極集中するようになる。これは、窯体の耐久性の飛躍的な上昇や、同一か所での複数回にわたる築窯を見通した設計プランの採用などの技術的な進展により、鎌倉時代後期の刈回しからの脱却が可能になったためと考えられる。また技術的な側面ばかりでなく、社会的な背景からも検討が加えられており、吉岡康暢は惣村規模の窯業生産への転換によって平等支群への生産集中が可能になったと論じた。吉岡は、天正5年(1577)、柴田勝家が劔大明神に織田荘の土地を寄進する際、焼山である山林を庄領主の支配地から除外していることに注目し、不十分ながら惣村成立の条件がなりたつと評価する。そして平等村が窯業生産の基底的要因たる山野を共同管理化におき、なお営農形態の一環としてではあるが、住民の大半がかなり専業度の高い窯業生産集団を形成していたと考えた。吉岡の史料解釈には認められない点が多いとの批判もあり、また多分な仮説を含むため、安易に受け入れることは難しい。

しかし、少なくとも室町時代中期以降の越前焼生産における大規模な変容についてみると、その背景には社会体制の大転換があったものと予想される。この点について、小野正敏は室町時代中期より開始された全国各地の都市建設の影響を高く評価している。

国立歴史民俗博物館の調査によって、室町時代後期における生産体制の復元も可能となっている。室町時代後期~江戸時代前期前葉まで操業を継続していた大釜屋窯跡では、数基の窯体・作業場・廃棄場を1単位として、6㎞×3㎞の狭い範囲に12単位ほどが集約的に分布している状況が報告されている。

小野正敏はこのような単位空間を「ユニット」と名付け、強い管理・規制を前提として複数のユニットが同時に操業していたと推定した。さらに小野は、岳ノ谷窯跡および消費地遺跡から出土した押印・ヘラ記号の分析を通じて工人組織の復元を行い、ヘラ記号に表象される生産の単位組織に、押印に表象される2~3名の職人が所属し、これを成形段階の最小単位である「一工房」と捉えた。同一の職人が複数の工房で同時に成形に携わっていたと推測されることから、職人と工房との関係はかなり緩やかなものと考えられる。また、焼成にともなう窯場では、複数の工房による共同操業が行われていたと想定されている。

では実際に、工房はどのような集団によって運営されていたのであろうか。吉岡康暢は、工房の表象であるヘラ記号と、天正5年(1577)の「劔神社神領分平等村田畠居屋敷指出状」(劔神社文書98)に連記された百姓の略押との類似から、「名主的百姓ないし独立自営農」である平等村の「上層農民」の多くが窯業生産に関与していたと論じた。そして、「親方と工人という関係に名主と小百姓という中世的社会関係」が認められることから、室町時代後期の越前焼生産を「窯元制度成立の第一段階」として評価している。

このように、築窯における技術的な進展や村落における惣村的結合を背景に、平等支群に窯場を一極集中させ、工人―工房―ユニットという階層的な工人組織によって生産が行われていたと考えられる。

劔大明神領分平等村田畠居屋敷指出状(『劔神社文書』)

劔神社による窯役銭 室町時代中期から後期に進む大量消費に対応すべく、当地では平等支群に窯場を一極集中させて生産能率をあげ、製品の大量供給を行っていた。ではなぜ窯場として平等村周辺が選定されたのであろうか。

吉岡康暢は平等村落をとりまく領主各層の検討から平等村と劔神社の密接な関係を想定し、劔神社に対する平等村の祭役奉仕=人心的従属関係が陶器生産の独占を可能にしたと指摘する。その根拠として、第1に享禄元年(1528)の劔神社収入一覧(劔神社文書30)に「平等釜之口 但一度ニ九百文宛也、焼次第ニ参候間不定」とあるように、越前焼の焼成にともない一定額の「公事銭」が劔神社に納められていたこと。第2に平等村の劔神社神領分が40%を超え、他村より多額の負担をさせられていること、の2点が強調され、「窯役銭」の賦課を介して劔神社が平等集団の本所的地位にあったとする。

高木久史は中世陶器関連の銭貢納事例から、備前・亀山窯に関する役銭・公事は販売や輸送に関連した賦課であるのに対し、越前窯における貢納銭は山野用益に対する「固定納銭」と操業ごとの「可変納銭」としての窯役銭であると指摘した。そして、あくまでも生産にともなう山野用益の使用代償として銭の貢納が行われていることを強調し、吉岡の見解について修正を図った。

また、劔神社による土師器工人への給免田支給の記録が残されているのに対し、陶器工人へのそれは確認できないことを重視した。これは、建暦2年(1212)の「越前国気比社政所注進状」(『鎌倉遺文』1945)に「比物給田一反、土器作給田一反」と記載されているような、在地手工業者の給免田の保有を認める代わりに製品の納入義務を背負わせていた事実が、越前焼生産には認められないことを表している。さらに、劔神社文書に示される山林伐採禁制が頻発される時期と、生産が平等支群に一極集中される時期とが符合することから、越前焼生産拡大にともなって劔神社保有林の無許可伐採が頻繁に行われたと推定する。このように、吉岡と高木の劔神社に対する評価は正反対のものであり、平等支群における越前焼生産の一極集中を可能にした社会背景については今後の検討が必要となる。

問屋商業資本の投入? 室町時代後期、越前国は朝倉氏の領国であった。朝倉氏の領国経済政策は、既存の都市問屋商人傘下の商工業者集団と有力寺社の分業組織に依存する間接支配にとどまる部分が多かったとされ、越前焼は紙・塩・織物などに比べて領主経済からもっとも遠心的な位置に置かれていたと考えられている。また中世の窯業生産は本所への貢納生産というよりも、在地領主の私富蓄積または商品生産の性格を持つとの評価もあり、現物による領主家計充足を主目的に越前焼生産が行われたとは考えにくい。

では越前窯はどのような勢力を背景に大規模な築窯と大量生産を行い、販売ルートを確保して日本海沿岸地域にまたがる広域圏に商品を供給していったのであろうか。これについて直接的な関与を示す史料は確認されていないが、吉岡康暢によって仮説が提示されている。

吉岡は、室町時代後期における越前焼の大量消費と流通圏の保証は一国単位の規模を呈しており、「せいぜい丹生郡内程度の権益擁護しか保有しない劔神社には不可能」とする。そこで海運業者に注目し、「当時の越前下浦は三国・敦賀を拠点的な港として広義の敦賀商圏に包括」されており、「敦賀舟道三座の有力者が初期豪商としての地位を得ていた」と考えられるため、越前焼の運送にあたったのは「敦賀の問丸商人」であったと推定した。そして、越前焼生産は「国域をはるかに越え問屋商業資本を媒介としてのみ市場へ放出される隔地間交易として展開した」と結論づける。吉岡の仮説は厳密な検証を経ずに一人歩きしている感が強く、今後の批判が予想される。

室町時代後期の生産量 岳ノ谷1号窯の発掘調査によって、遺存する製品や焼台跡から焼成段階における窯詰め状況が復元されている。それによると、焼成室1には中甕62個とその隙間に充填された壺62個が、焼成室2には煙道部直前まで擂鉢が並べられていた。当時の擂鉢は、口径が約68㎝の大サイズ、約33㎝の中サイズ、約24㎝の小サイズの3法量から構成されていたことが消費地の調査で明らかとなっており、焼成による焼き縮みを考慮すると、焼成室2には中サイズで1,170個、小サイズで1,560個が詰められていた計算となる。すると、岳ノ谷窯では中甕・壺各60個あまり(大甕ならば14個と合詰製品)、擂鉢1,200個以上を一度に焼成していたことがわかる。

鎌倉時代後期に属する奥堂の谷1号窯と比較すると、単純に擂鉢の生産量は6~12倍となる。岳ノ谷1号窯は床が5回更新されており、各床面で10回以上の操業が行われたことが判明している。50回以上の窯焚きがあったとすると、1基における生産量は甕・壺約6,500個以上、擂鉢60,000個以上にのぼる。岳ノ谷窯では基本3種に重点を置いて生産しており、1回の窯詰めにおける器種構成を画一化して単純にすることで、成形段階における省力化を目指している。このような商品構成の単純化も、大量生産を可能にした起因のひとつと考えられる。

3 変遷

(1)窯跡の分布

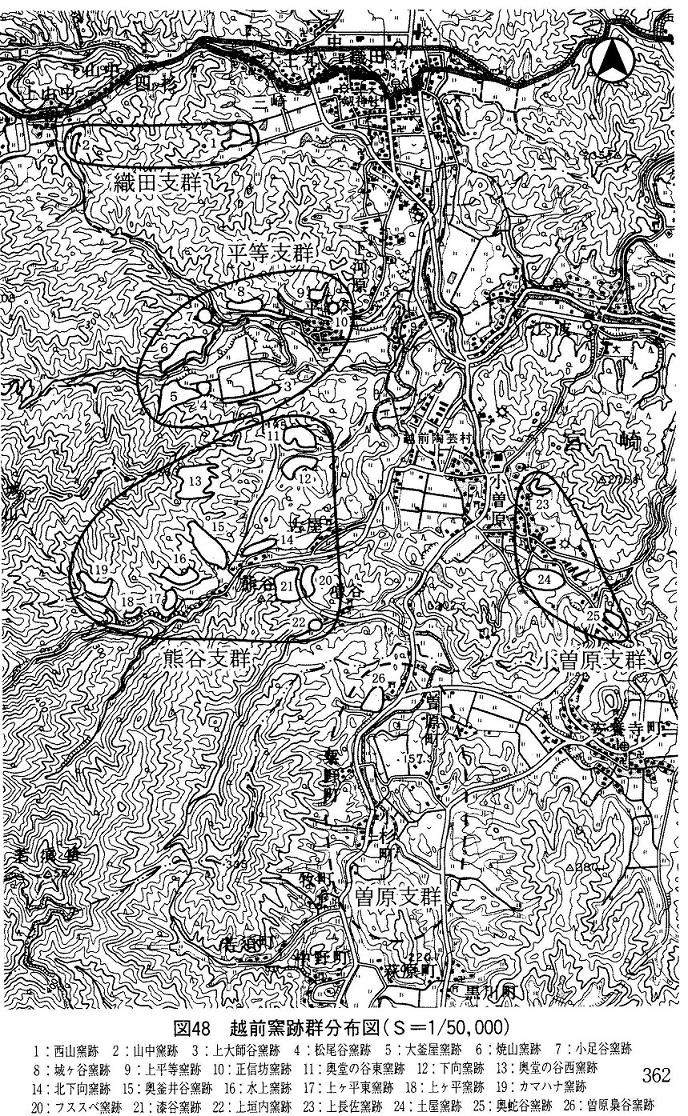

支群の設定 越前窯跡群は現在の越前町織田・宮崎地区・越前市にまたがる、金毘羅山・水上山を中心とする天王川東部丘陵および、標高513mの厨城山東麓に派生した各支丘の南側斜面を中心とする天王川西部丘陵に分布する。その範囲は南北約6㎞・東西約3㎞におよび、200基以上の窯跡の存在が知られている。かつて水野九右衛門は立地する地形と地名から越前窯跡群を11群に大別し、支群・窯跡の設定を行っている。

また、国立歴史民俗博物館による岳ノ谷窯跡の調査にともない、周辺の詳細な窯跡の分布状況が報告されている。1993年に刊行された『福井県遺跡地図』(福井県教育委員会)によれば、平安時代末期~室町時代後期に属する窯跡は越前町織田地区7群、宮崎地区12群、越前市2群が登録されている。なお、これらの窯跡のなかには開発工事によって消滅したものも含まれており、現状を表すものではない。

本文は、時代の推移にしたがってどのように生産地が移動しているかを把握することを目的としている。そのため、詳細な窯跡の分布や各群の構成数、現在の状況などについては今後の調査に委ねたい。話を進めるにあたり、天王川をはじめとする河川および谷などの地形的な要因と窯跡の分布密度によって、越前窯跡群を5支群に分類する。支群名は分布の中心となる集落名を冠して、北から「織田支群」・「平等支群」・「熊谷支群」・「小曽原支群」・「曽原支群」とした。以下、過去の報告を参考に、各支群の様相について概観していく。

各支群の様相 織田支群は西山窯跡(遺跡番号19039)と山中窯跡(19045)からなる。西山窯跡は越前町織田・下河原に位置し、標高297メートルの西山より北東に伸びた丘陵の支谷に立地する。4~5基から構成され、1996年の発掘調査では未完成の窯体が1基検出された。山中窯跡は確認されている窯跡のうちもっとも最北端に位置し、西山窯跡と丘陵を挟んで対峙している。2~3基から構成される。

平等支群は越前町平等に位置し、上大師谷窯跡(19083)・松尾谷窯跡・大釜屋窯跡(19082)・焼山窯跡(19081)・小足谷窯跡・城ヶ谷窯跡(19073)・上平等窯跡(19069)・正信坊窯跡などからなる。窯跡は平等集落の南西に広がる水田地帯を取り囲むように、平等川と谷によって分割された各丘陵斜面に分布する。本支群については、報告者によって窯跡の名称・群構成などに異同があり、今後の検討が必要である。

上大師谷窯跡は平等集落の南西に位置し、谷部に開折された台地状に立地する。13基から構成され、1960年に8号窯の発掘調査が実施された。松尾谷窯跡・大釜屋窯跡は上大師谷窯跡の西側に位置し、岳ノ谷の東斜面・大釜屋の北斜面・松尾谷の谷頭に立地する。大釜屋窯跡は昭和51年(1976)に「大竃屋窯跡」として織田町指定史跡に指定されている。また国立歴史民俗博物館の調査を受けて、一部の窯跡が平成3年(1991)に「岳ノ谷窯跡」として織田町指定史跡に指定された。さらに両遺跡は『福井県遺跡地図』で「岳ノ谷窯跡群」として総称される。大釜屋窯跡を中心に42基の窯跡が確認されており、岳ノ谷1~3号窯では発掘調査が行われている。岳ノ谷・大釜屋・松尾谷に挟まれた大師谷山と松尾山は上面が平坦になっており、もとは数軒の居住地兼作業場が存在したと推定されている。ここから尾根づたいに平等川を経て平等集落へ向かう道があり、かつて牛馬によって粘土や燃料、製品を運んだ「べと道」と伝えられる。

焼山窯跡は大釜屋窯跡から平等川を越えた北側に位置し、別司峠より平等集落に通じる林道に沿うかたちで、南面する丘陵中腹に立地する。15基が確認されており、昭和51年(1976)に一部が「木松郎窯跡」として織田町指定史跡に指定された。小足谷窯跡は丘陵を挟んだかたちで焼山窯跡と対峙しており、中腹に南面して立地する。3基から構成される。城ヶ谷窯跡は上城ヶ谷の東側に派出している支丘に沿って分布し、4~5基から構成される2群の窯跡が確認されている。上平等窯跡は平等集落の北側に位置し、集落と水田を挟んだ丘陵の南斜面に立地する。窯跡は破壊されたとみられるが周辺では中近世期の越前焼を採集できる。正信坊窯跡は上平等窯跡の南東側に位置し、丘陵中腹に5基並んで分布する。昭和51年(1976)に「城ヶ谷窯跡」として織田町指定史跡に指定されている。

熊谷支群は奥堂の谷東窯跡(20013)・奥堂の谷西窯跡(20015)・下向窯跡(20014)・北下向窯跡・奥釜井谷窯跡(20016)・水上窯跡(20017)・上ヶ平東窯跡(20020)・上ヶ平窯跡(20019)・カマハナ窯跡(20018)・漆谷窯跡(20021)・フススベ窯跡(20022)・上垣内窯跡(20023)などからなる。奥堂の谷東窯跡~上ヶ平窯跡は越前町熊谷に、漆谷窯跡・フススベ窯跡は古屋に、上垣内窯跡は増谷に位置する。窯跡は熊谷川両岸の丘陵上に分布し、立地から3つのグループに細分することができる。第1のグループは支群の北側に位置する窯跡で、奥堂の谷東窯跡・奥堂の谷西窯跡・下向窯跡が含まれる。奥堂の谷東窯跡は平等から熊谷へ抜ける谷部の東側、丘陵の南西斜面を中心に立地する。谷を挟んだ西側丘陵には奥堂の谷西窯跡が立地し、両窯あわせて11基以上で構成される。西窯に属する1号窯は1973年に発掘調査が行われている。下向窯跡は、奥堂の谷東窯跡より谷を隔てた南側の丘陵北斜面に立地する。

第2のグループは熊谷川左岸に位置する窯跡で、北下向窯跡・奥釜井谷窯跡・水上窯跡・上ヶ平東窯跡・上ヶ平窯跡・カマハナ窯跡が含まれる。北下向窯跡は、平等からのびる谷と熊谷川が合流する地点に位置する。丘陵南斜面に立地し、3基から構成される。熊谷集落から熊谷川上流に向かって、奥釜井谷窯跡・水上窯跡・上ヶ平東窯跡・上ヶ平窯跡・カマハナ窯跡が分布する。奥釜井谷窯跡は12基以上、水上窯跡は7基以上、上ヶ平東窯跡は2基、上ヶ平窯跡は16基以上、カマハナ窯跡は4基以上の存在が確認されている。水上1・2・4~7号は圃場整備事業にともない、発掘調査が行われた。カマハナ窯跡は熊谷川の上流、他の窯跡から離れたもっとも西奥に立地しており、越前海岸に抜ける厨・茂原峠に近い。

第3のグループは熊谷川右岸に位置する窯跡で、漆谷窯跡・フススベ窯跡・上垣内窯跡が含まれる。窯跡は古屋と増谷の谷部によって挟まれる丘陵斜面に立地し、フススベ窯跡は12基以上、上垣内窯跡は3基以上から構成される。

小曽原支群は天王川東部丘陵に分布し、上長佐窯跡(20039)・土屋窯跡・奥蛇谷窯跡(03030)からなる。上長佐窯跡・土屋窯跡は越前町小曽原、奥蛇谷窯跡は越前市安養寺町に位置する。上長佐窯跡は小曽原集落の東側、天王川と国成川によって挟まれた丘陵の西側斜面に立地する。昭和50年(1975)、宮崎村教育委員会によって発掘調査が行われ、須恵器窯跡と越前窯跡合わせて七基の存在が確認された。昭和51年(1976)には宮崎村指定史跡に指定されている。土屋窯跡は金比羅山北東側の丘陵斜面に立地し、やや離れるように2基が分布する。周辺一帯ではつい最近まで陶磁器の原料土が採掘されており、それにともない遺跡は消滅した。奥蛇谷窯跡は光明山北側の丘陵斜面に立地し、谷を隔てて土屋窯跡が位置する金比羅山と対峙する。3基の存在が確認されている。

曽原支群は越前市曽原町に位置し、『福井県遺跡地図』には曽原梟谷窯跡(03028)が登録されている。曽原集落の南西部に立地していたが、農地整備により消滅した。また曽原集落より約3.5㎞南に位置する越前市上杉本町の丘陵上から越前窯跡が発見されたとの話もあり、周辺に窯業生産との関連がうかがえる字名が残されていることから、越前窯跡群の分布範囲はさらに広がる可能性がある。

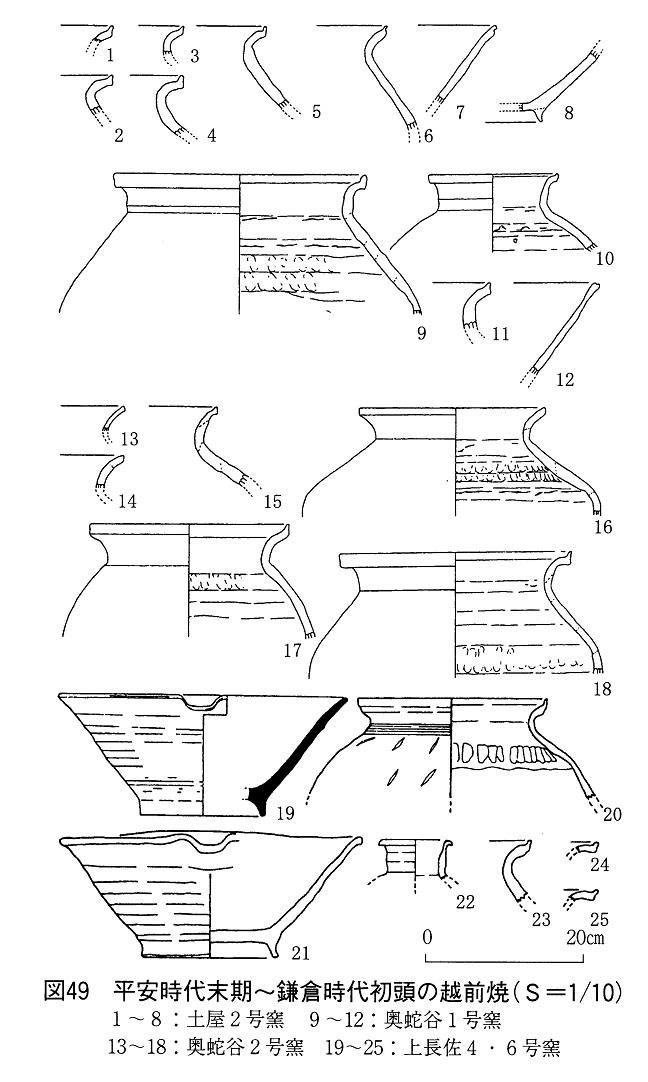

(2)平安時代末期~鎌倉時代の越前焼

越前焼の成立 型式的にもっとも古い段階に位置づけられる資料は、いずれも小曽原支群から発見されている。そのため、越前焼生産は天王川東部丘陵において開始されたと考えられる。越前窯跡が成立する以前、天王川東部丘陵では須恵器窯が操業をおこなっており、また土屋1号窯では灰釉を施した甕が出土したとされる。そこで、当地では須恵器・灰釉陶器・越前焼と断絶することなく窯業生産が行われていたとの見解も提出された。

しかし、灰釉陶器についてはわずかの表採資料が確認されているにすぎず、土屋窯跡も採掘にともない消滅しており、その後新たな資料は発見されていない。今後の調査をまって判断せねばならぬが、現時点で灰釉陶器生産がおこなわれていたと考えることは難しく、10世紀前葉には須恵器窯が操業を停止していることを考慮すると、越前焼の成立に須恵器・灰釉陶器が直接的に関わることはなかったと考えられる。

それまで、越前焼の成立要因については小曽原支群採集資料をもとに推定するしかなかったが、昭和35年(1960)に開始された窯跡の発掘調査によって次第に初期越前焼生産の実態が明らかになってきた。平等支群上大師谷東窯やつづく上長佐窯跡の発掘調査では、燃焼室と焼成室の境界に分焰柱を設置する窯体構造が確認され、須恵器窯に認められない越前窯特有の構造であることが判明した。そして、須恵器窯の技術系譜上に越前窯を位置づけられないことから、その技術的源流が問題となった。同時に、東海地域の瓷器窯では分焰柱を設置する窯体構造を広く採用しており、越前窯の築窯に際して東海地域の技術が導入されたと考えられるにいたった。

また、従来、三筋壺生産は常滑窯独自のものと考えられてきたが、上長佐3号窯から三筋壺が出土したことにより、ここでも常滑焼生産の強い影響がうかがえる。そのため、現在では越前焼の成立には常滑焼の工人集団が深く関与していたと考えられている。初期の越前焼の色調・型式が常滑焼の様相と近似していることも、これを裏付けるものであろう。

越前焼の成立時期については、上長佐窯跡の年代観、理化学年代、表採資料の型式などから検討されている。上長佐窯の年代観は3号窯から出土した三筋壺により12世紀後半代に比定されており、発掘調査に際して行った考古地磁気の測定の結果、上長佐3号窯は180±40年、4号窯は1180±25年という数字が示されている。また、小曽原支群より採集された甕は、口縁部の形態から常滑4型式(1190~1220年に比定)併行期に位置づけられる。このように、越前焼生産は平安時代末期には開始されていたと考えられるが、福井市花堂からは上長佐出土資料より型式的に先行する複線三筋壺が出土しており、今後、消費地出土資料の検討を通じて成立時期が上ることもある。

初期の越前焼は灰白色を呈し、小曽原周辺で採掘される鉄分の少ないきめ細かな土を原材料にしている。形態をみると、甕の口縁部上端は上方または斜め上方に摘み上げられて伸びあがり、頸部が「く」字状を呈する。奥蛇谷1号窯では肩部から頸部にかけて直立気味に伸び上がるものも認められる。押印は複数段にわたり帯状に連続して施されるのが特徴的である。擂鉢の口縁端部は角張り深い段をもつものと、玉縁状で浅い沈線を有するものが認められ、底部には断面三角形の高い高台を貼り付けてケズリ調整が施される。上長佐3号窯の三筋壺は口縁端部を丸く折り曲げ胴部に単線の三筋文を施しており、上長佐4号窯出土品、奥蛇谷3号窯表採品の壺と形状が類似している。

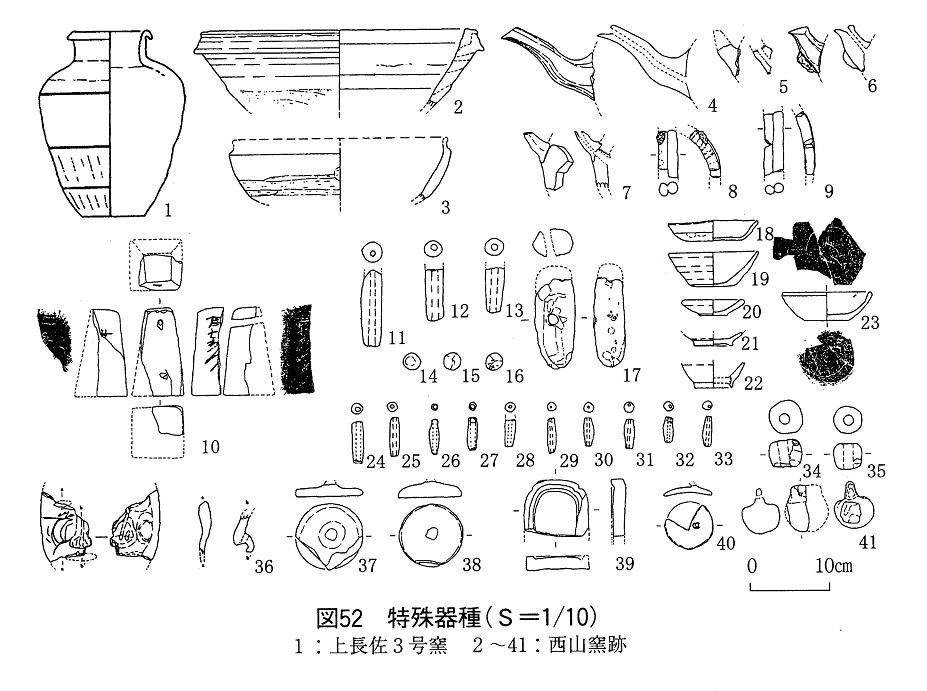

焼成品は壺・甕・擂鉢の3種を基本とし、三筋壺以外に陶錘・ミニチュア陶器などの特殊器種が出土している。

越前焼 三筋壺

平安時代末期~鎌倉時代初頭の越前焼

鎌倉時代前期の様相 鎌倉時代前期に入ると、小曽原支群では奥蛇谷4号窯を除いて操業を停止する。同時に、天王川西部丘陵に位置する熊谷支群のうち、北下向窯跡・フススベ窯跡・上垣内窯跡で生産が開始される。原材料である粘土は製品の大きさによって使い分けられており、大甕などの大形品には可塑性に優れ成形に適した粘土を使用している。この粘土は小曽原産出のものより鉄分と砂質に富み、耐火性の強いものである。一方、壺類などの小形品には鉄分の少ないものを使用しているため、灰白色を呈する。

製品の形態をみると、甕の口縁部は屈曲して水平気味に幅を持ち外反する。端部は上方に伸びて受け口状を呈するが、下端がわずかに垂れ下がるものも認められる。頸部は「く」字状のものと、肩部から直立気味に伸び上がるものの2種がある。胴部は丸みを帯び、押印は格子文を原体として一段以上に施される。擂鉢の口縁端部は、狭まり深い段をもつものと、縁状で浅い沈線を有するものが認められる。底部には断面三角形の高台が貼り付けられ、高台の高さは徐々に低くなる。

特殊器種では、瓶子や四耳壺の生産が開始され、いずれも蔵骨器としての使用が顕著である。

鎌倉時代前期の越前焼

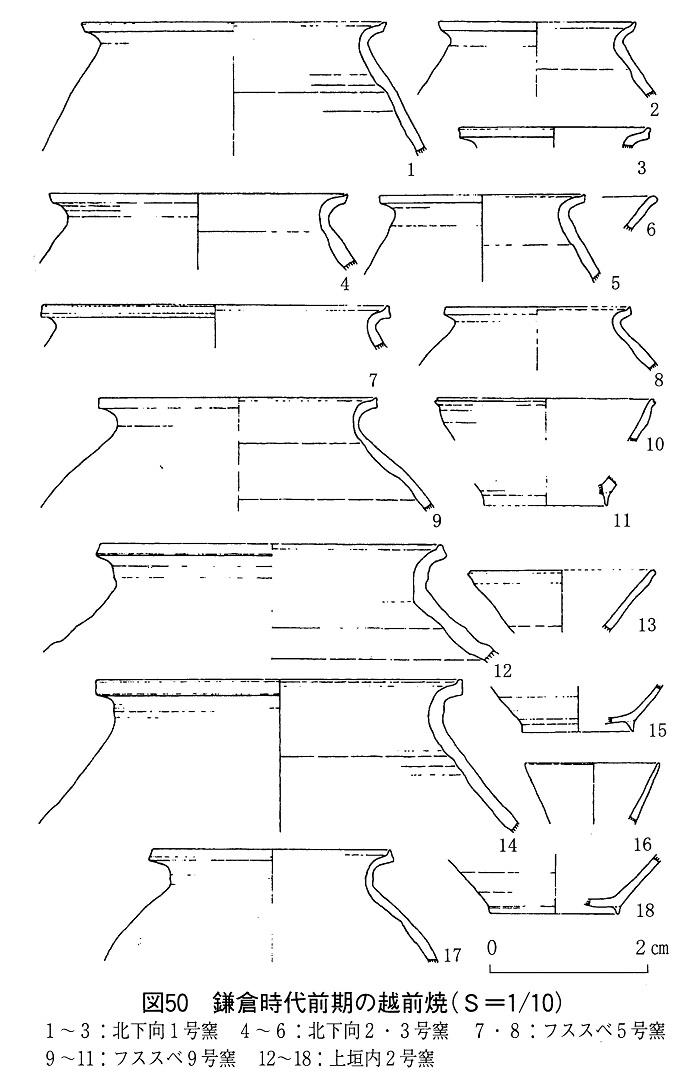

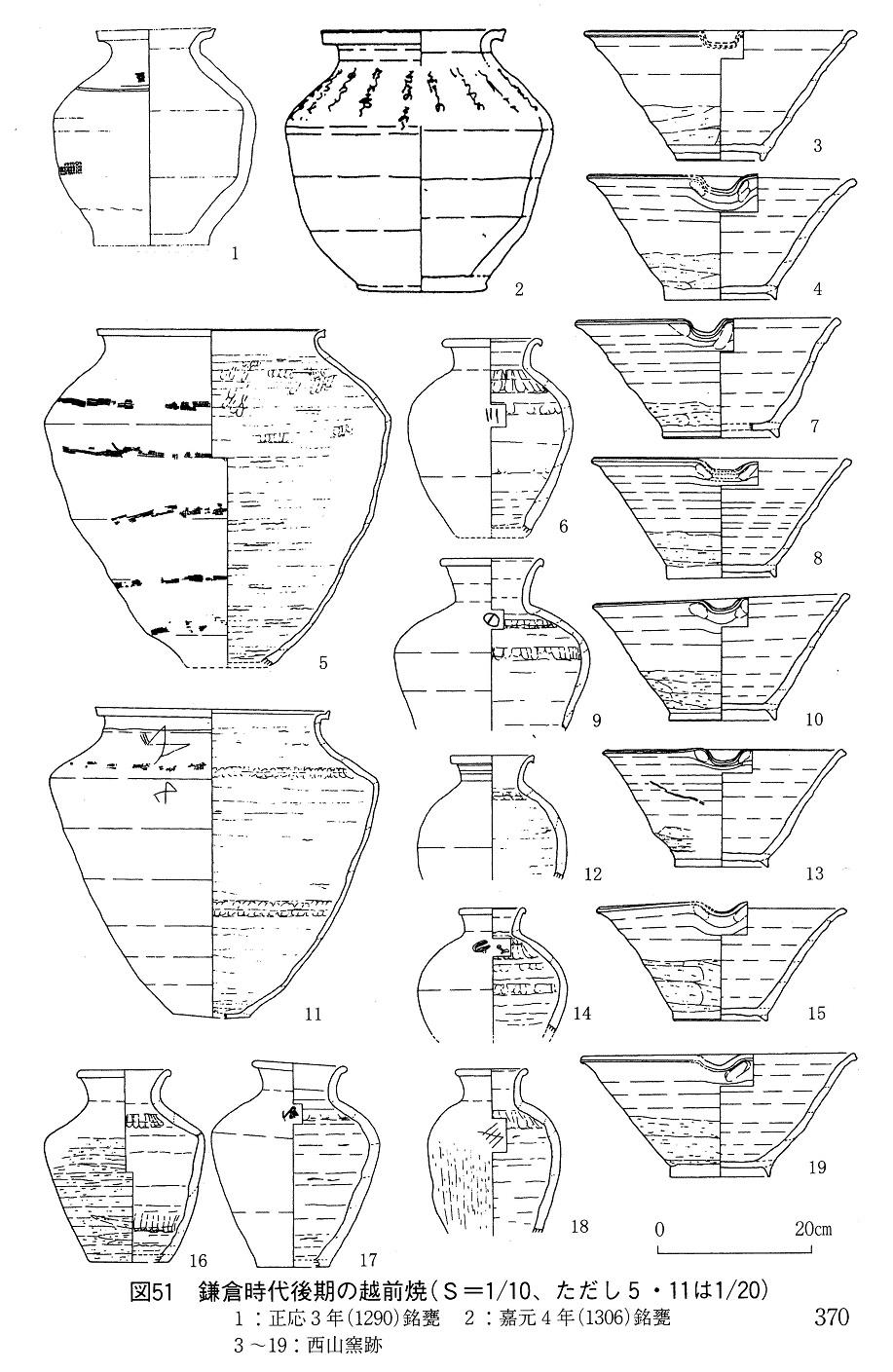

鎌倉時代後期の様相 後期になると、奥堂の谷東窯跡・奥堂の谷西窯跡・水上窯跡など熊谷支群一円で生産が開始される。さらに織田支群西山窯跡、平等支群上大師谷窯跡・大釜屋窯跡・焼山窯跡・小足谷窯跡・正信坊窯跡などへ窯が分散し、天王川西部丘陵一帯で操業が行われるようになる。各窯跡は数基から10数基によって構成され、窯体の規模も次第に大型化する。窯数の増加、生産量の増大などから、当該期は越前焼生産におけるひとつの画期となる。

当該期の製品は少なくとも2型式に分類することができ、前半代は西山窯跡・水上窯跡・城ヶ谷窯跡の資料を指標とする。製品の形態をみると、甕の口縁部は幅の広い受け口状を呈するが、下端が大きく垂れ下がる横T字状のものも認められる。大甕の頸部は口縁に向けて穏やかに立ち上がるのに対し、小甕の頸部は肩部から直立気味に伸び上がるものが多い。胴部は肩部との間に境界線を持ち、押印は格子文を原体として肩部に一段だけ施される。擂鉢の口縁端部は玉縁状を呈し、沈線をもつものが多い。この時期より端部の肥厚が始まる。

後半代は奥堂の谷西窯跡・上大師谷窯跡出土資料を指標とする。甕の口縁部は幅の狭い受け口状を呈するが、下端が大きく垂れ下がりN字状を呈するものも認められる。頸部は口縁に向けて穏やかに立ち上がり、押印は格子文を原体として肩部に一段だけ施される。擂鉢の底部は高台が退化し、ほぼ形骸化する。

当該期のものとして2点の銘文資料が知られており、暦年代比定におけるひとつの定点となっている。越前町法楽寺中世墓遺跡では、正応3年(1290)銘の五輪塔下から壺が出土した。壺は口径15.6㎝、器高28.0㎝、底径11.9㎝をはかり、肩部にヘラ描き文と二条の沈線を施す。口縁部は幅の広い受け口状を呈し、胴部は肩部との間に境界線をもつ。

京都府由良川周辺からは嘉元4年(1306)銘を有する甕が出土した。甕は口径23.6㎝、器高34.2㎝、底径17.4㎝をはかり、口縁部は狭い受け口状を呈し、下端が垂れ下がる。頸部は穏やかに立ち上がり、肩部と胴部の間に境界線をもつ。肩部にはヘラ描きによる銘文が9行にわたって施され、「かけん四年 八月十七日 江ちせんの くににうの きたのこ於り 於たの志やう あかた とらかたい」の文字が認められる。

特殊器種では、三筋壺が姿を消すかわりに壺Aや水注・水瓶・経筒など宗教的色彩の強い器種の生産が開始され、瓶子の生産量もピークを迎える。水上窯跡からは手づくね形陶器・陶錘、西山窯跡からは碗・人面形陶製品・陶硯・分銅形陶製品・陶丸などが出土しており、多様な器種が生産されていた。

鎌倉時代後期の越前焼

特殊機種

(3)室町時代の越前焼

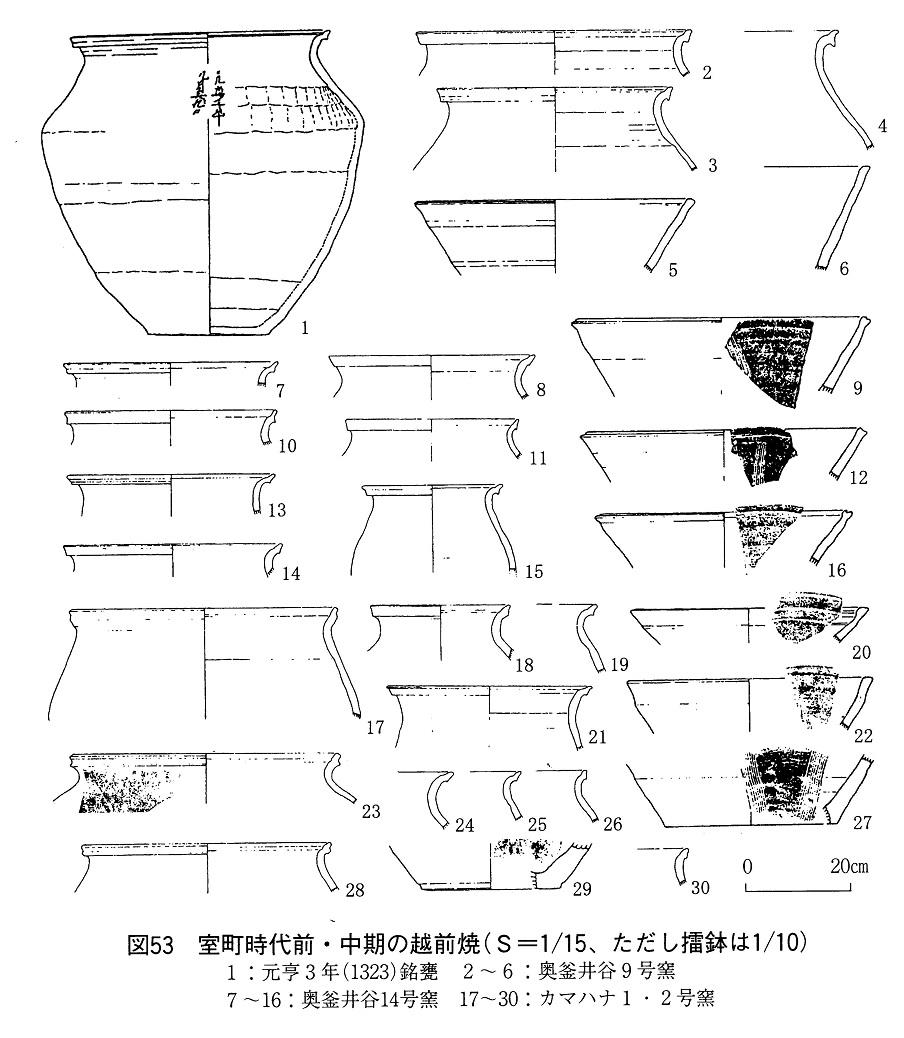

室町時代前期の様相 室町時代前期になっても各窯跡の規模は拡大をつづけ、生産量も上昇する。当該期の製品も2型式に分類することができ、前半代は大釜屋窯跡・奥釜井谷窯跡採集資料を指標とする。製品の形態をみると、甕の口縁端部はやや肥厚して外上方へと伸び上がり、下端がやや垂れ下がる。押印は格子文に凸字の「上」や輪花文が組み合わされ、肩部に一段だけ間隔を空けて施される。擂鉢の形状に著しい変化は認められないが、擂目を施したものが出現する。

後半代は、カマハナ窯跡採集資料を指標とする。製品の形態をみると、甕の口縁部は全体的に肥厚して端部に向けて細くなり、下端の垂れ下がりがヒレ状を呈す。また口縁部内面に認められる樋状凹線が少し下って巡るようになる。頸部はやや丸みを帯びつつ外反する。押印は格子文に凹・凸字の「本」や「大」が組み合わされ、肩部に一段だけ間隔を空けて施される。擂鉢の口縁部には沈線が残存するが、上端は水平になり、底部は高台を失って平底になる。また擂目の本数も増加する。

当該期のものとして1点の銘文資料が知られている。大野市周辺からは「元亨三年(1323)九月廿九日」銘を有する甕が出土した。甕は口径51.7㎝、器高60.1㎝、底径23.4㎝をはかり、口縁端部はやや肥厚して外上方へと伸び、下端は垂れ下がる。頸部は穏やかに立ち上がり、肩部と胴部の間に境界線をもつ。肩部には銘文が施されているが、焼成後に釘彫されたものであり、偽刻・追刻の可能性もある。

特殊器種では、瓶子・壺Aなどの生産が停止し、かわって甕が蔵骨器に転用されるようになる。また壺の分化が進み、長胴大型壺・短胴壺・片口壺・片口小壼などが出現する。前代までの宗教的な色彩を帯びた器種は姿を消し、室町時代前期後半代には様相が一変する。

室町時代中期の様相 室町時代前期までに規模を拡大してきた各窯跡では、中期に入っても生産が継続される。しかし、後半代になると次第に窯数が減少し、熊谷支群では上ヶ平窯跡を経て奥釜井谷窯跡にいたり、生産は終焉へと向かう。平等支群では大釜屋窯跡において操業が継続される。当該期は室町時代後期における大量生産への準備段階であり、消費地での出土量の増大や流通圏の拡大などから、生産量は上昇していくものと考えられる。当該期の製品も型式的に細分することが可能であり、ここでは前半代と後半代に分けて様相を確認する。

前半代は、カマハナ窯跡採集資料を指標とする。製品の形態をみると、甕の口縁部はやや肥厚し、断面方形を呈するようになる。内面には浅い凹線が巡り、外面に凸帯状の稜が認められる。頸部はやや丸みを帯びつつ外反する。押印は、格子文に凹・凸字の「本」が組み合わされ、肩部に一段だけ間隔を空けて施される。擂鉢の口縁部上端は完全に水平になる。

後半代は奥釜井谷窯跡採集品を指標とする。製品の形態をみると、甕の口縁部は断面長方形を呈し、内面には浅い凹線が巡る。外面には稜が認められる。擂鉢の口縁端部は丸みを帯び、下った位置に沈線が巡る。

前期後半代に分化が進む壺は当該期に定着する。長胴大型壺はよく焼き締まり、胴部に稜線をもったものが多く認められる。

室町時代前・中期の越前焼

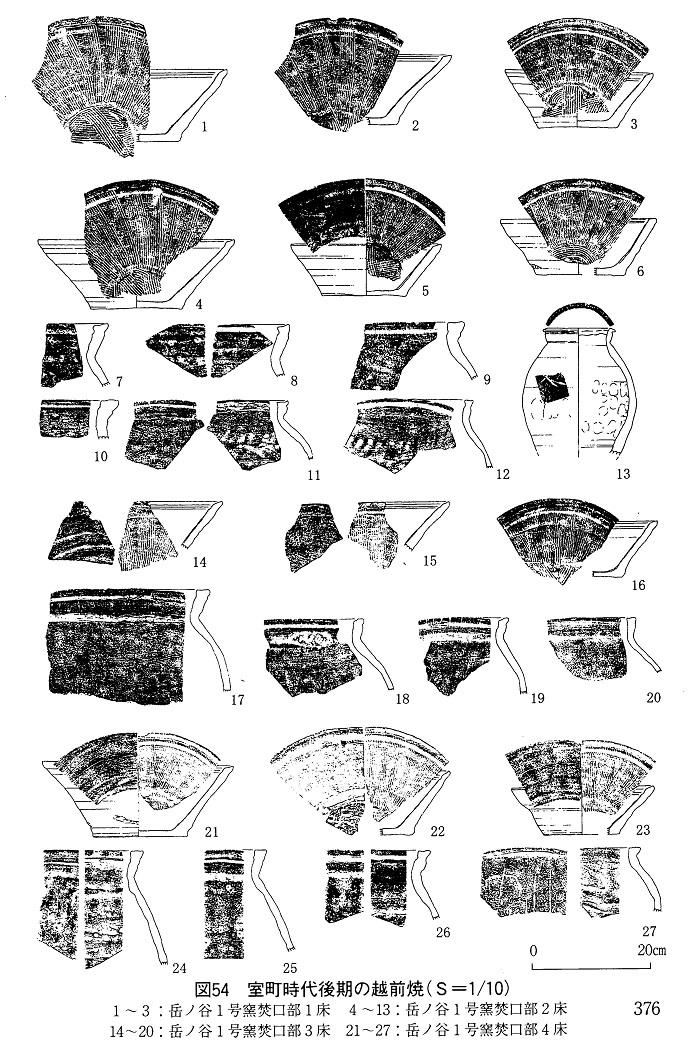

室町時代後期の様相 室町時代後期になると平等支群大釜屋窯跡に窯が一極集中し、他の窯跡では操業が停止する。大釜屋窯跡では42基の窯跡が確認されており、それぞれ5基前後から構成される12のユニットに分類される。窯体は大型化し、様々な技術革新によって極限まで生産効率を高め大量生産を可能にした。当該期の製品は3型式に分類することができる。

前葉の資料は、奥釜井谷窯跡採集品を指標とする。この時期から甕の分化も進み、大甕a類とb類では異なった形態を呈す。甕の口縁部は水平であり、面に浅い凹線や段が巡り、外面に稜が認められる。a類では口縁部の高さが低くなるのに対し、b類では一定の高さを保ち、端部が横へ引き出される。押印は、格子文に凹字の「本」が組み合わされ、肩部に一段だけ間隔を空けて施される。擂鉢の口縁部は水平になり、やや下った位置に沈線が巡る。擂目は見込みにまで施されるようになる。

中葉の資料は、良好な生産地資料が認められないため、消費地である一乗谷朝倉氏遺跡出土品を指標とする。製品の形態をみると、大甕a類の口縁部はやや肥厚する。擂鉢の口縁部直下に沈線が巡るようになり、擂目の施される間隔も密になっていく。

後葉の資料は、岳ノ谷1号窯出土品を指標とする。製品の形態をみると、大甕a類の口縁部が肥厚するのに対し、b類は肥厚しない。両類ともに内面の凹線や段、外面の稜が退化していく。擂鉢の口縁部は内傾して切られ、断面三角形を呈する。口縁部直下には沈線が巡り、擂目は密に施される。

当該期は壺や鉢の分化が進み、新たな器種も認められるようになる。吉岡康暢は一乗谷朝倉氏遺跡出土品を分類し、基本3種として甕3類、壺5類8種、鉢8類9種を設定している。また、わずかながら火桶・徳利・薬研・茶入れなどの生活や喫茶に関連する器種も出土しており、近世的な様相に近づく。

室町時代後期の越前焼

室町時代後期の擂鉢

4 流通・消費

(1)流通

運搬ルート 各窯にて焼成した製品は港湾拠点へと運搬され、消費地へと運ばれていったものと考えられている。当時の海上輸送では、暴風による転覆を考慮し、陶磁器をバラストとして船底に積載したことが知られている。生産地から港湾拠点への運搬ルートについては、大正時代の記録をもとに別司峠・厨峠をこえて梅浦海岸へ搬出し、小船から親船へ積み替えていたと想定されてきた。実際に、近世史料ではこのルートによる搬出を確認することができる。

高木久史は、中世越前焼の運搬に関する史料が認められないことから、このような運搬ルートの想定は単に近世のイメージを中世へ遡及させているにすぎないと批判し、内陸河川の重要性を指摘した。高木によると、越前窯跡群の分布範囲は天王川とその上流である織田川の支流域に含まれ、日野川・九頭竜川に合流して三国湊へと至る天王川を利用すれば、越前地域一円への流通が可能であるとされる。古代において足羽川以南の集落遺跡から出土する小曽原産須恵器は、天王川・日野川を利用して運搬されたものと考えられ、越前焼の成立当初も内陸河川を主体として運搬が行われたと想定できる。

江戸時代前期の史料には、平等で生産した越前焼を「浦方并府中福居其外在迄売払候」(田中甚助家文書)したとする記述が認められ、浦方すなわち越前海岸へ直接搬出するルートと、府中(現在の越前市)および福井へ搬出する内陸輸送ルートが併存していたことが指摘されている。当初は内陸輸送ルートを主体とし、時代が下るにつれて海岸ルートも併用するようになったとみられ、目的地や輸送品の種類などの様々な条件に応じて運搬路の使い分けがなされていたのであろう。

交易施設・集散施設 製品の流通にともなう交易施設・集散施設について、越前町織田地区のいくつかの箇所が比定されている。現在でも織田地区には「上市場」・「下市場」といった小字が残されており、織田川に沿った劔神社の北側に位置する。それぞれに市神の祠が現存し、中世には製品を換金する市場の一つであったものと考えられる。また、下市場のすぐ東側には「高橋」の地名も残り、織田川にかかる橋「高橋」をはさんで西に劔神社、東に朝倉氏の館「御館」が立地する。市場・高橋ともに享禄元年(1528)の史料(『県資』5劔神社文書30)で確認することができ、中世以来市場と集散施設が設置されていたと考えられる。立地から劔神社・朝倉氏双方にとって重要な川港であったのだろう。

「市場」の南側には堤遺跡が所在し、平成12年(2000)に織田町教育委員会が発掘調査を実施している。調査では土師器皿・貿易陶磁器・天目茶碗などの遺物とともに、棒状鉄製品・鉄滓などの小鍛冶にともなう遺物が出土した。遺跡は室町時代前期末~中期前半に位置づけられ、出土遺物の組成比から一般の集落とは異なった性格が考えられている。このような点からも、堤遺跡を含めた市場一帯には交易施設が存在しており、越前焼も商品のひとつとして流通していたものと想定できる。

(2)消費地の様相

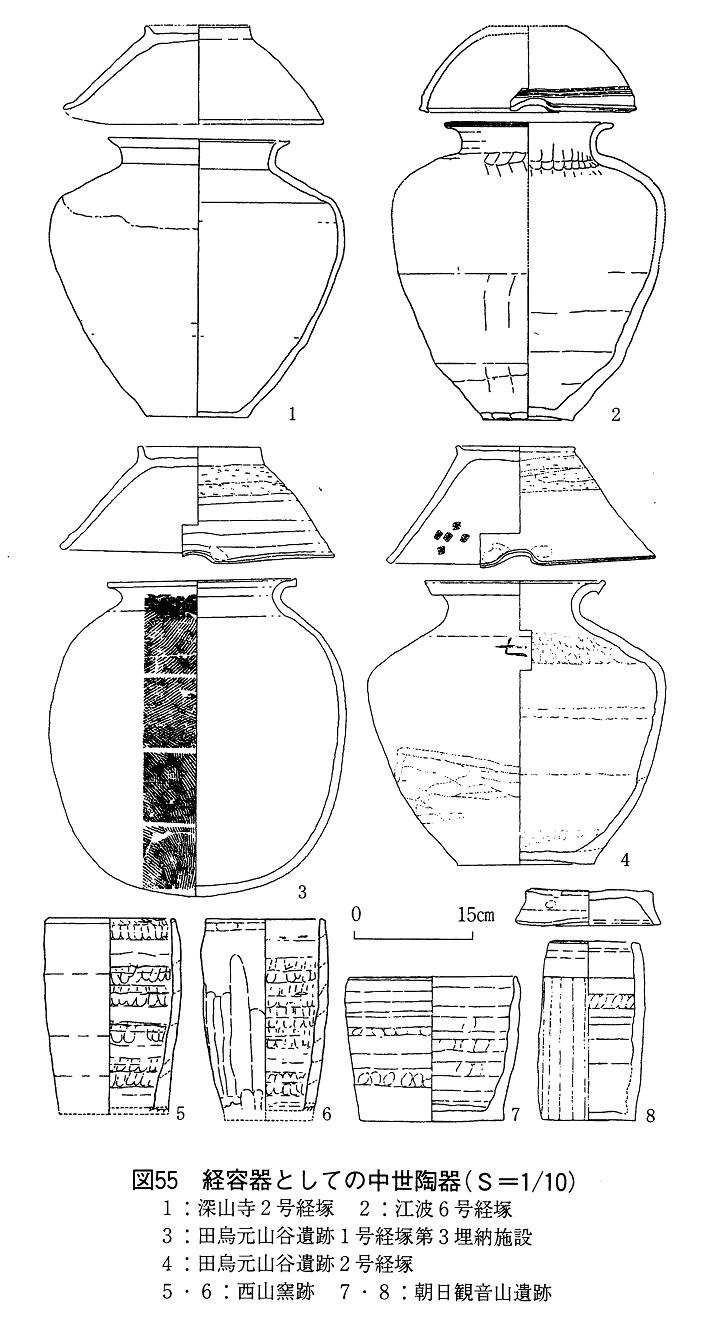

経容器としての越前焼 中世陶器の消費・流通について動向をさぐると、全国的に12世紀中葉に画期を設定することができる。この時期には土器を含めた製品の組成が定着し、集落・城館・墳墓・経塚などの生活や信仰にともなう遺跡が新たな展開をみせるなど、いわゆる「中世的」な要素が考古学的に認められる。北陸地域においても能登半島で珠洲焼が、加賀で加賀焼が生産を開始しており、越前焼は一段階遅れて成立する。

当該期は全国的に経塚造営が盛行した時期でもあり、多くの国産陶器が経筒・銅鏡・貿易陶磁器・鉄製品などと一緒に埋納された。経筒の有する紀年銘や共伴資料の年代観から、経塚出土資料には中世陶器編年研究における基準資料として位置づけられるものも多い。では実際に、越前焼が経塚に埋納されるようになるのはいつからなのだろうか。

現在、福井県内で発見されている経塚のうち、紀年銘から確認できる最古の資料は大野市下黒谷経塚出土品である。下黒谷経塚では「保元丑二年二月」の銘文を有した経筒と、銅鏡11面・刀子・常滑焼甕が出土し、1157年に造営されたことが判明している。同様な時期の経塚としては敦賀市深山寺経塚が有名であり、12世紀中葉に比定される常滑甕を経容器(経筒・外容器のどちらであるか不明なもの)として使用している。このように、福井県における12世紀中葉の経塚では、常滑焼が経容器として埋納されるケースが多い。

越前焼が経容器として用いられるようになるのは、小浜市田烏元山谷遺跡1号経塚第3埋納施設出土資料に認められるように、12世紀後葉~13世紀初頭、鎌倉時代に入ってからと考えられる。田烏元山谷遺跡1号経塚第3埋納施設では、12世紀後葉に比定される東播系須恵器甕を身とし、上長佐窯跡併行期の越前焼擂鉢を蓋として用いている。同遺跡では、2号経塚から鎌倉時代後期に比定される越前焼擂鉢・甕の組合せが2組出土しており、7号経塚からも鎌倉時代後期の越前焼擂鉢が出土した。また、越前町江波経塚では12世紀後葉の資料として常滑甕および珠洲焼擂鉢が確認できるのに対し、13世紀代のものは越前焼甕・擂鉢が大部分を占めるようになる。

以上のように、福井県内の経塚出土資料を概観すると、平安時代末期~鎌倉時代初頭までは常滑焼・珠洲焼などの他地域製品が経容器として使用されているが、鎌倉時代前期以降は越前焼が主体となる。

西山窯跡では2点の筒形容器が出土しており、鎌倉時代後期には専用器の生産も行われていた。筒形容器は、越前町朝日観音山遺跡出土の2組(蓋1点・身2点)、越知山で発見されたと伝えられる1点が確認されており、詳細は明らかでないが過去に大野市近郊から出土したという話もある。当該期には甕・壺を経容器に転用するとともに、生産地の周辺では専用器を使用していたことが明らかになっている。

経容器としての中世陶器

蔵骨器としての越前焼 中世墳墓出土資料をみると、鎌倉時代前期より越前焼が蔵骨器として使用されている。鯖江市南屋敷遺跡は不時発見された遺跡であり、内部に焼骨を納めた大量の遺物が出土したことから、中世墳墓として知られている。出土遺物の内訳は、越前焼壺11点、越前焼甕4点、越前焼擂鉢9点、美濃焼碗1点、青磁碗2点、加賀焼甕3点、加賀焼三筋壺1点、珠洲焼壺1点、瀬戸焼四耳壺1点、瀬戸焼瓶子2点であり、鎌倉時代前期~後期に比定される。当遺跡では、蔵骨器として越前焼を主体的に使用しているが、一部、加賀焼・珠洲焼・瀬戸焼などの他地域製品が含まれている。

越前町法楽寺中世墓遺跡は、鎌倉時代後期から室町時代前期にかけての中世墳墓である。不時発見のため遺構の詳細は不明であるが、33点の出土資料が報告されている。資料は越前焼甕・壺・擂鉢・瓶子・水注から構成され、他地域製品は含まれない。同様に、鯖江市三峯村墓地跡からも蔵骨器・集骨器に転用された越前焼甕が出土しており、室町時代前期から後期に比定される。遺跡自体は鎌倉時代後期から江戸時代前期まで存続しているが、鎌倉時代に比定される瀬戸焼仏花瓶を除けば、蔵骨器・集骨器として他地域製品が使用されることはない。法楽寺中世墓遺跡・三峯村墓地跡の様相は南屋敷遺跡のそれと比較すると対照的であり、どうやら、室町時代前期には福井県内全域におよぶ越前焼の一円的流通圏が確立したものと考えられる。

城館・都市遺跡での消費 鎌倉時代までの越前焼は、ほとんどが経塚・中世墳墓などの信仰にともなう遺跡から出土しており、集落・寺院・城館遺跡からはわずかにしか発見されていない。城館遺跡において越前焼が一定量出土するようになるのは、室町時代に入ってからのことである。南越前町杣山城飽和宮跡では544点の遺物が検出されており、そのうち越前焼が135点と24.8%を占める。当遺跡では国産陶器として瀬戸・美濃焼が出土しているが、基本三種に限れば壺1点、擂鉢18点と越前焼に比べて消費量が少ないことがわかる。遺物は室町時代前期後半~中期前半に比定される。

大野市松丸館跡では90点の遺物が出土しており、そのうち越前焼は37点、41%を占める。基本三種に限った国産陶器では、他に瀬戸・美濃焼の壺1点、鉢1点が認められるだけである。遺物は室町時代前期後半~後期前半のものが主体を占め、江戸時代に属する資料も混在する。このように、城館遺跡からの出土量と時期についてみても、室町時代前期になって生産量が飛躍的に増大したものと考えられる。

諏訪間興行寺遺跡は吉田郡永平寺町に所在し、永平寺町の中心部から曹洞宗大本山永平寺に向かって入る志比谷の支谷(大谷)に立地する。史料によると、興行寺は応永13年(1406)に大谷に住し、室町時代後期初頭までこの地を利用していたことが明らかとなっている。平成元~3年(1989~91)、福井県教育庁埋蔵文化財調査センターによって発掘調査が実施され、平安時代末期から室町時代中期にかけた約200年の間、断続的に営まれていた遺跡であったことが確認された。調査では4枚の遺構面が検出され、室町時代中期に比定される遺構面からは火災整理により生じた炭化物とともに多量の遺物が出土している。この炭化物層の上には1mにおよぶ厚い整地層が覆っているため、出土資料は前後する時期の遺物の混入を免れており、室町時代中期の基準資料として位置づけられる。当遺跡からは2,225点の遺物が出土しており、そのうち越前焼は916点、41%を占める。基本三種に限った国産陶器では、他に瀬戸・美濃焼の壺14点が認められるだけである。

一乗谷朝倉氏遺跡は室町時代後期の標識遺跡であり、発掘調査によって1,500,000点ほどの陶磁器片が出土している。そのうち越前焼は約45,000~60,000点、30%前後の割合を占め、基本三種を主要な器種とする。その内訳は甕が67%、壼が12%前後、擂鉢が21%になる。出土遺物全体のなかで瀬戸・美濃焼は1~4%ほど認められるが、大型の貯蔵具・調理用の擂鉢については越前焼が独占しており、他地域産の製品は含まれない。一乗谷朝倉氏遺跡では陶磁器の機能分担が認められ、地元製品の存在する分野はその優占、他からの搬入品は地元製品のない分野を補完している。一分野を越前焼が独占している状況が看取でき、室町時代前期以来の生産量の増大と流通圏の拡大があらためて理解される。

一乗谷朝倉氏遺跡では実際に越前焼がどのような用途に用いられていたかの検討も進んでいる。大甕は貯蔵具であり、紺屋や酒屋に比定される地区から集中して出土する。壺は醤油や味噌などの調味料入れのほかに、お歯黒壺や釣瓶としても使用されている。擂鉢は調理具という性格から、全ての器種のなかでもっとも使用頻度が高く、消耗も早かったと考えられる。そのため、当時の人々は定期的に擂鉢を購入する必要があった。実際に消費地遺跡から出土する甕・壺の大部分が良品であるのに比べ、擂鉢は焼成不良の軟質な製品が多い。そのような粗悪品でも売買されるほど、擂鉢の需要は高かったのであろう。

前節でもふれたように、当該期では壺・鉢の分化が進み、基本3種の形式数が増加する。さらに趣味品である茶入れ・花生け・葉茶壼・水指・茶入などの茶道具や、徳利・火桶・薬研といった新たな器種も出現する。また丈夫で長持ちする大甕については、古い型式の製品と新しい型式の製品が一緒に流通している状況も看取され、中古市場が展開していたことが指摘されている。当時の都市遺跡における陶磁器のあり方をみると、階層差はほとんど反映されず、むしろ職能的な差が認められる。生活の基礎的な消費財は量的にも均質であり、銭などの対価さえ出せば身分階層に関係なく必要なものが入手できる状況であった。

このような都市の大量消費のピークは、室町時代後期から江戸時代初期にかけての城下町建設が盛行する時期に符合し、生産地である平等支群大釜屋窯跡ではさまざまな工夫のもと技術革新をはたし、その需要に応えていた。

福井県外の様相 北陸地域では、鎌倉時代~室町時代中期まで珠洲焼および珠洲系須恵器が一円的な流通圏を確立しており、越前焼の消費は限られたものであった。とくに鎌倉時代には、加賀焼を含めても一国ないし半国程度の範囲にしか流通していない。流通圏の外に位置する能登半島では、石川県羽咋市寺家遺跡出土の四耳壺1点のみが知られるだけである。

一方、流通圏内である加賀地域では、加賀市柴山中世墓跡や小松市十九堂遺跡などで珠洲・加賀焼と共伴しており、鎌倉時代前期から室町時代中期前半に存続した能美市辰口西部遺跡群下開発E・G地区では、総破片数の17%を越前焼が占める。また、滋賀県大津市長安寺墓地や丹後半島など、比較的近距離の地域にも流通している。

室町時代中期になると、流通面に一大画期が訪れる。これは室町時代前期に加賀窯が操業を停止したことや、中期後半における珠洲焼製品の粗悪化などの影響によるものである。当該期には新潟県、山形県、秋田県、青森県までの日本海沿岸に普遍的に分布し、北海道函館市志海苔館跡や志海苔畜銭遺跡で出土した貯蔵器3点のうち2点を越前焼が占めるようになる。越前焼の分布は島根県でも認められ、珠洲焼と競合しながらも日本海沿岸一帯に流通圏を拡大していった姿が確認できる。室町時代後期には、珠洲窯の操業停止にともない珠洲焼の流通圏を継承したうえで、さらに活発な商圏拡大を行っている。

珠洲焼との競合については、石川県金沢市普正寺遺跡の事例が著名である。当遺跡では珠洲Ⅱ~Ⅳ期(鎌倉時代前期~室町時代前期)において、越前焼甕・擂鉢と珠洲焼甕・擂鉢の出土数は同程度であるが、つづく珠洲Ⅴ・Ⅵ期(室町時代中期)では越前焼甕と珠洲焼擂鉢が組み合って使用されるようになり、高火度焼成による保水性に優れた越前焼甕の優位性が認められる。このような越前焼の進出に対応すべく、珠洲窯跡では西方寺1号窯出土品に示されるように、珠洲Ⅴ期に甕・壼の生産を放棄して大型擂鉢の生産に転換している。

※本文は、越前町教育委員会 編『越前町織田史(古代・中世編)』越前町 2006年 より引用・一部改変したものである。