1 丹生窯跡群の概要

(1)丹生窯跡群

古代越前における丹生郡内の窯跡は南越古窯跡群がある。本窯跡は越前国府の周辺に分布する越前市武生南古窯跡群、越前町丹生窯跡群より構成されている。丹生窯跡群は、丹生山地中部の各丘陵に61基以上の須恵器窯が操業された県内最大規模の大窯業地帯である。分布は朝日地区、宮崎地区、織田地区の3地区にまたがり、現在の越前町内におさまる。窯跡の分布は東西約6㎞、南北約13㎞の範囲を有し、なかでも宮崎地区小曽原に35基、同区樫津に13基が確認されている。丹生窯跡群の約80%がここに集中する。

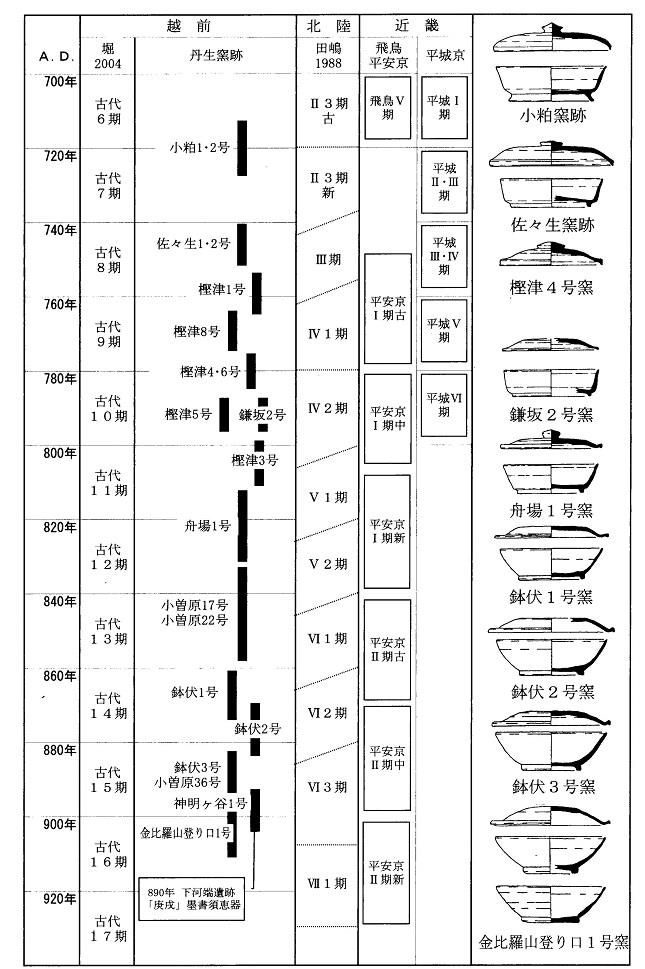

本窯跡は鎌坂、佐々生、樫津、小曽原の4つの支群に分かれている。織田地区の北東部に所在する鎌坂支群を契機として、朝日地区の佐々生支群、宮崎地区の樫津支群と操業場所を変えながら、最終的には宮崎地区の小曽原支群に集中する。古代越前の須恵器生産が、9世紀後半から10世紀にかけて丹生窯跡に集約することになる。操業期間は8世紀前葉の小粕1・2号窯跡に開始し、10世紀前葉の最終窯である金比羅山登り口1号窯まで続く。期間は約200年間にもわたる。

これだけの群構成をもつ窯跡であるが、これまで調査が実施された窯は少なく、小粕1・2号窯跡、佐々生1・2号窯跡、八田新保1号窯、上長佐2号窯、神明ヶ谷窯跡の6か所にとどまる。その他に、灰原のみが調査された遺跡には鎌坂窯跡、舟場1号窯、上長佐2号窯、鉢伏2・3号窯の3か所があげられる。また、これまで採集資料の紹介がなされた遺跡は佐々生窯跡、樫津窯跡、金比羅山登り口1号窯などがあげられる。ここでは支群の様相をみてみる。

(2)各支群の様相

鎌坂支群 本支群は小粕窯跡と鎌坂窯跡からなり、7基以上で構成されている。8世紀前葉から末にかけて操業している。小粕1号窯→鎌坂5号窯→鎌坂3号窯→鎌坂2号窯→鎌坂1号窯という序列が考えられている。小粕1号窯については発掘調査が実施されており、丹生窯跡群で最も古い時期に位置づけられる。小粕窯跡の詳細は前節で触れたため割愛する。鎌坂窯跡の周辺では現在でも須恵器が散布しており、8世紀後半から末にかけての須恵器が採集できる。

鎌坂窯跡は鎌坂に所在し、7基以上から構成されている。8世紀後半から9世紀前半にかけて操業している。鎌坂窯跡は国道417号線の北側に位置する八ツ手状に展開する丘陵裾部に位置する。窯跡の詳細は分布調査によるところが大きく、発掘調査がなされたのは灰原のみである。

鎌坂窯跡

調査は平成4年(1992)、福井県教育庁埋蔵文化財調査センターが国道417号線道路改修工事にともなう発掘調査を実施し、Ⅰ区・Ⅱ区では土坑群が検出された。遺構内からは遺物が出土せず粘土層まで掘り込まれたことから、粘土採掘坑と考えられている。遺構中から溶着した杯の破片や生焼けの須恵器が出土しており、付近に窯跡があったことが予想される。操業時期は8世紀後半から9世紀初頭に位置づけられる。

付近の分布調査を実施すると、谷の東側斜面に須恵器が散布しており、いずれも窯にともなうものと考えられる。また、田んぼの造成によって丘陵が削られた斜面では、窯体の断面が確認されている。これらの遺物は8世紀後葉から9世紀初頭に位置づけられるものであり、発掘調査の成果と矛盾しない。

小粕窯跡(町指定史跡)

佐々生支群 本支群は佐々生窯跡のみで構成され、現在3基以上の窯の存在が確認されている。

佐々生窯跡は佐々生に所在し、標高100~120m前後の八ツ手状の丘陵に挟まれた谷状地形の斜面に位置する。ダム建設により遺跡の一部は水没したが、干ばつで水が引くと、底付近から大量の須恵器があらわれる。そのため窯跡として昔から知られていた。研究者による注目度は高く、採集資料の紹介がなされており、時期は8世紀中頃から後半に比定できる。

近接した1・2号窯は山道によって削平された窯体が露出していたため、平成14~15年(2002~2003)、朝日町教育委員会が国庫補助事業にともなう遺跡範囲確認の試掘調査を実施した。調査の結果、佐々生1号窯→佐々生2号窯という序列が与えられ、8世紀中頃を中心とした操業が明らかとなった。奥に展開するD地点では、8世紀末に属する無台坏や無台皿の口縁部が採集されていることから、本窯跡は短期的ではなく、8世紀中頃から末にかけて操業していた可能性が高い。

1号窯跡の窯体は残存長8.22×1.38mをはかり、半地下式で天井架構した窖窯である。床面直上の出土遺物は有台杯・無台杯、有鈕蓋などの食膳具が多く、壺・甕などの貯蔵具、焼台に転用した甕の胴部や壺の底部などもあった。窯体の断面を観察すると、青灰色を呈した床面が2面確認でき、少なくとも1回作り替えがなされている。操業時期は出土遺物から8世紀中頃と考えられる。

2号窯跡の残存部は全長約10.4m、幅約4mをはかる。道路で切られた窯体の断面は黄褐色・赤褐色を呈する床面と窯壁を確認した。これらは岩盤を半円状に掘り下げ、粘土を張り付けていた。道路部分では外側に開く焚口部を検出した。遺物は有台杯・無台杯、高坏、有鈕蓋などの食膳具が主体であったが、鉄鉢などの仏具も一定量出土した。

また、床に近い地点では生焼けのものが多かった。これらは炭を多く含む黒色系の層から出土し、層の上下で接合したことから廃棄にともなう一括性が高い資料といえよう。操業時期は1号窯の出土遺物と比べると、小型化などの新しい傾向が認められるため、8世紀中頃でも後半に近い。

灰原は調査地点が1・2号窯下であるため、両窯にともなう灰原と考えられる。調査区は小規模であるにもかかわらず、大量の須恵器が出土した。出土遺物は有台坏・無台坏、皿などの食膳具が主体であり、調理具や貯蔵具も一定量含まれた。特徴的な遺物として大量の鉄鉢、瓦塔などの仏具があげられる。従来、分布調査の成果によりA地点とされた資料は1・2号窯にともなう可能性が高い。

佐々生窯跡

佐々生1号窯

樫津支群 基本的に樫津窯跡のみで構成される。広い意味では南部地域に展開する舟場1号窯、八田新保1号窯を含む。

樫津窯跡は樫津に所在し、集落東方のコの字形の低丘陵の裾部に31基の窯跡が確認されている。丘陵面の崩壊によって半裁された窯跡が多いが、これまで調査のメスは入っていない。過去に表面採集された遺物が研究者によって一部報告されたことにとどまる。操業時期は採集された須恵器などから、8世紀後半から9世紀前半を主体とする。

採集遺物の研究によって、樫津1号窯→樫津4号窯→樫津3号窯→樫津5号窯→舟場1号窯→樫津14号窯→八田新保1号窯という序列が考えられている。とくに、1号窯では無台杯、有台杯、無台皿、高台付盤などの食膳具、佐波理などの金属器を模した有台付杯、鉄鉢、瓦塔といった仏具なども報告されている。佐々生2号窯に併行するか、あるいは後続する時期となり、8世紀中頃でも後半に近い時期に比定できる。

舟場1号窯は舟場に所在し、標高107m付近、北側に延びる山裾の部分にあたる。平成4年(1992)福井県教育庁埋蔵文化財調査センターが一般国道365号線改良工事にともない、発掘調査を実施した。窯本体は道路を挟んで西側にある宅地下、もしくは現道路下に存在したものと考えられる。灰原のみの調査であり、しかも2次堆積のものであった。

出土遺物は坏蓋、無台坏、有台坏、無台皿、有台皿、短頸壺、小型壺、直口壺、甕、長胴甕、高坏、広口鉢、鉄鉢、瓦塔、擂鉢、鉢、陶錘、紡錘車などであった。須恵器は8世紀代の様相が残る一方で、明らかに新しい様式の採用が認められる点に特徴があり、時期は9世紀初頭~前葉に位置づけられる。

八田新保1号窯は八田新保に所在し、平成5年(1993)、福井県教育庁埋蔵文化財調査センターが一般国道365号線改良工事にともなう発掘調査を実施した。現在のところ、付近には窯が1基しか確認されていないため、単一窯跡と考えられている。焼成部と煙道部のみが残存しており、窯体は全長垂直平面6.5m、斜面に沿っては7.3m、焼成部の最大幅は1.35m、深さは0.9mをはかる。

無段無階の半地下式窖窯と考えられる。検出された床面は煙胴部からフラットに傾斜し、調査前段階で窯体が露出していたことや窯体の規模から、複数回の長期操業は考えられていない。遺物量は少なく、窯体内からは無台坏、無台皿、椀、付近の土坑2では無台坏が出土する。鉢伏1号窯跡の出土遺物に酷似していることから九世紀後葉に比定できる。

小曽原支群 小曽原支群は小曽原に所在し、宮崎地区のほぼ中央を北流する天王川とその支流である国成川によって挟まれた小曽原地区のほぼ中央部に位置する。山間地の小盆地周辺に35基の規模をもって構成する。これらの窯跡は9世紀初頭から10世紀前葉にかけて継続的に操業されていることから、古代越前の須恵器編年の標式遺跡として位置づけられている。

現在の研究によれば、小曽原16号窯(上長佐1号窯)→小曽原17号窯(上長佐裏山窯跡)・18号窯→小曽原20号窯(峠坂1号窯)→鉢伏1号窯(小曽原31号窯)→鉢伏2号窯(小曽原32号窯)→鉢伏3号窯(小曽原33号窯)→神明ヶ谷1号窯(小曽原1号窯)→金比羅山登り口1号窯(小曽原2号窯)という序列が考えられている。以下、主要な窯跡について紹介する。

鉢伏窯跡は鉢伏山の北斜面の丘陵裾部に位置し、3基から構成されている。平成12年(1990)、福井県教育庁埋蔵文化財調査センターが農免道路建設事業にともない、1・2・3号窯の灰原の調査を実施した。調査以前に概略が報告された1号窯跡(小曽原31号窯)は無台皿、無鈕蓋、無台坏、椀があるが、高台の高い椀や盤に変わって皿を新器種として含む。操業時期は出土遺物から9世紀中葉~後葉と考えられる。

2号窯(小曽原32号窯)・3号窯(小曽原33号窯)は無台皿、無鈕蓋、無台坏、椀などの食膳具が主体のなか、双耳瓶、大平鉢が一定量含む。3号窯は2号窯と同様な器種構成であり、神明ヶ谷1号窯と併行すると考えられている。操業時期は出土遺物から1号窯より新しく、9世紀後葉~末、一部10世紀初頭を含むと考えられる。

上長佐窯跡群は小曽原上長佐に所在し、西信寺の東方、約100mの地点、標高276.8mの小独立丘陵の西斜面に位置する。須恵器窯跡2基(1・2号窯)・越前焼窯跡4基(3~6号窯)の計6基からなる。昭和50年(1975)、名古屋大学が中心となり、3~6号窯の発掘調査を実施した。その際に設定したトレンチにより、1号窯の灰原と2号窯の窯体が確認された。1号窯(小曽原16号窯)は墓地造成のためにすでに破壊されていたが、もっとも西方の西信寺よりの丘陵の低所に位置する。

2号窯は1号窯から北へ20m、もっとも北方に位置し、1号窯より3mほど高い地点に構築されている。1号窯は本地域の須恵器編年の標式となっており、9世紀初頭~前葉に比定できる。2号窯の内容については遺物量が少ないため、判然としないが、9世紀前半に位置づけられている。その後、宮崎村教育委員会が昭和51年(1976)11月3日に村の指定史跡とした。

神明ヶ谷1号窯は小曽原に所在し、丘陵の裾部に位置する。昭和40年(1965)、名古屋大学が窯体と灰原の発掘調査を実施した。窯は全長9.3m、最大幅1.2mをはかる半地下式の窖窯で、窯体の上方に馬蹄形を呈する溝状遺構を有する。出土遺物は無台皿、無鈕蓋、無台坏、高台付椀などの食膳具を主体としており、操業時期は9世紀末~10世紀初頭と考えられる。その後、昭和41年(1966)4月26日に県史跡の指定を受けた。

神明ヶ谷窯跡[県指定]

神明ヶ谷窯跡[県指定史跡]

金比羅山登り口1号窯(小曽原2号窯)は、独立丘陵から派生する丘陵裾部に位置する。小曽原の金比羅山登り口参道建設の際に破壊され、表面採集遺物が報告された。出土遺物は無台皿、無鈕蓋、無台坏、高台付椀などの食膳具が主体となる。これまでの窯跡に確認できないベタ高台椀の出現が大きな画期である。高台部の断面が厚く、口縁部内側に沈線が認められる。丹生窯跡だけでなく、越前においてももっとも新しい様相であり、操業時期は10世紀初頭~前葉と考えられる。現在、丹生窯跡の最終窯と考えられており、これをもって須恵器生産が終焉するといわれている。

2 古代越前における須恵器生産の背景

(1)7世紀後半

天武・持統朝の7世紀後半になると、須恵器窯の操業は急増するが、これは北陸全体にみられる共通の事象であり、土器需給システム整備の結果としてとらえられている。これらの整備は郡単位で推進し、それを司ったのが郡の長官、大領をはじめとする地方官僚たちと言われる。大領は在地の最有力氏族があたり、郡行政も在地勢力が主導し、須恵器生産体制の整備も有力氏族が直接関わったと考えられている。

県内の窯跡の状況をみると、古墳時代の従来の勢力と、異なる場所に操業することが多く、律令期の勢力への転換、須恵器生産を主導した主体が交代したことが指摘されている。こうした律令制下の土器生産は、7世紀後半から8世紀にかけて、古墳時代とは異なる新たな在地勢力が介在し、武生南部窯(丹生郡東部)、丹生窯跡(丹生郡西部)、麻生津・末窯(足羽郡)、金津窯(坂井郡)という4つを核として多くの窯を築き、須恵器を量産する体制が構築されている。こうした流れのなかで丹生窯跡は操業を開始する。

(2)8世紀~9世紀半

丹生窯跡群では、織田地区の鎌坂支群の小粕1・2号窯跡において須恵器生産が開始する。本窯は越前町内でもっとも古い時期の操業となる。瓦や鴟尾などの寺院関係遺物、食膳具や貯蔵具などが焼成されており、バラエティーに富む器種組成をもつ。本窯跡群の操業の契機となったことは確かである。全国的な傾向でみれば、須恵器は8世紀前半を頂点として後半以降減少する地域が多いが、北陸ではむしろ9世紀初頭にかけて窯跡の数は増加していく。

丹生窯跡では朝日地区の佐々生支群、宮崎地区の樫津支群、織田地区の鎌坂支群(小粕窯跡を除く)の各支群が操業を開始する。須恵器の編年上、鎌坂支群に後続するのが佐々生支群であり、若干遅れて8世紀後半に樫津支群と鎌坂支群が操業を開始する。とくに、佐々生支群では多量の仏具が焼成されるのが特徴である。佐々生支群と鎌坂支群は8世紀のなかで衰退し、樫津支群が9世紀に残っていく。それとともに小曽原支群が操業を開始するようになる。

越前では須恵器の使用が卓越しており、土師器は格段に少ないのが特徴である。これは北陸の地域性と考えられている。その背景には須恵器が他の地域よりも使用されるという状況を受けて、国衙や郡衙が須恵器生産に、新たなてこ入れをおこなったものとされる。窯は官の直営かどうかは別として、須恵器生産は官衙の財源増に何らかの形で効果をもたらしていたと考えられている。この独自性は一定の距離をおいた地方官庁の独自の動きが強まりつつあったことをうかがわせる。

(3)9世紀中頃~後半

9世紀中頃になると、地域的な動向の違いがいっそう明確になる。武生、麻生津、末、金津などの窯跡はほとんどが操業を終える。各窯の衰退ののち、丹生窯跡の小曽原支群は急激に窯数を増し、須恵器の一大供給地となる。小曽原支群は生産量の増大化を必然的に求められることになり、その結果が調整手法の簡略化および省略化、焼成段階における重ね焼きの変化となってあらわれる。

土や砂粒が多く含む独特の質であるため、小曽原産は判別しやすく、足羽川以南まではその製品が流通したと言われている。生産地の集中は認められるが、松岡・永平寺窯跡、金津窯跡などでは小規模な窯を操業し、小曽原支群の窯跡による圧倒的な生産量を補う形で須恵器生産が行われている。

こうした大生産量を進めた小曽原支群の状況は、加賀地域でも同様に推移する。能美郡の辰口窯、加賀郡の末窯が9世紀中頃に衰退し、江沼郡の南加賀窯跡が操業の最盛期をむかえる。これは弘仁14年(823)に、越前国の一部であった本地域が、加賀国として立国したことと関係があり、加賀国衙が土器生産システムを再編したと言われている。なお、丹生窯跡の隆盛も越前国衙が土器の量産化と広域流通化を目指し、あくまで独自の方針として、須恵器生産システムを構築しなおした結果だという。

(4)10世紀前葉

9世紀中頃以降、丹生窯跡の小曽原支群では量産化が始まったにもかかわらず、一般的な供膳具が須恵器から土師器へと置き換えられる。南加賀では土師器特有の椀形器形が主流となり、須恵器窯でも土師器器形の須恵器椀が焼成された。また、須恵器窯に混在する形で簡単な平窯構造の土師器窯も築かれ、同じ器形の土師器椀が焼成された。

越前では遅くまで須恵器器形が残り、土師器椀の普及が遅れたという。10世紀前葉になると、土師器と須恵器で同じ器形が現れる事例まで確認されている。須恵器と土師器には次第に区別がなくなっていき、須恵器がほとんど認められなくなる。越前では最終窯とされる金比羅山登り口1号窯を最後として、須恵器は消滅していく。その後、宮崎地区の小曽原において越前焼が登場する12世紀後葉~末まで、本地における窯業は200年間の空白期をむかえることになる。

3 小粕窯跡

(1)遺跡の発見と発掘の経緯

小粕窯跡は小粕に所在し、織田盆地東端、烏ケ岳山塊の丘陵裾部、織田断層に沿って北へ200mほど入った谷あいに位置する。昭和20年頃の開墾当時以前から付近では布目瓦片が表採されていたため、窯の存在はわかっていた。それが平成2年度の土地改良事業によって田畑が整備改良されることになり、本格的な調査に至った。

織田町教育委員会は田畑の上に続く丘陵が土取りによる遺跡消滅の危険性から、窯の有無を確認することを決定し、平成2年(1990)6月から8月にかけて試掘調査を実施した。その結果、窖窯の焚口部、前庭部や焼成部の一部と、軒丸や軒平瓦々片などの多数の瓦片、須恵器片を確認した。これらの成果によって遺跡の存在が確実視されたため、翌年7月から12月にかけて本格的な発掘調査となった。

本調査は窯の規模や残存状態を調べ、町の指定史跡にするうえでの判断材料を得ること、できる限り遺物を収集することを目的とした。調査成果は平成3年(1991)3月に『小粕窯跡試掘調査概報』、平成6年(1994)3月に『小粕窯跡発掘調査報告書』として刊行された。窯跡の概要については報告書(的矢俊昭『小粕窯跡発掘調査報告書』織田町教育委員会 1994年)にもとづき、以下を記述していく。

(2)窯跡の概要

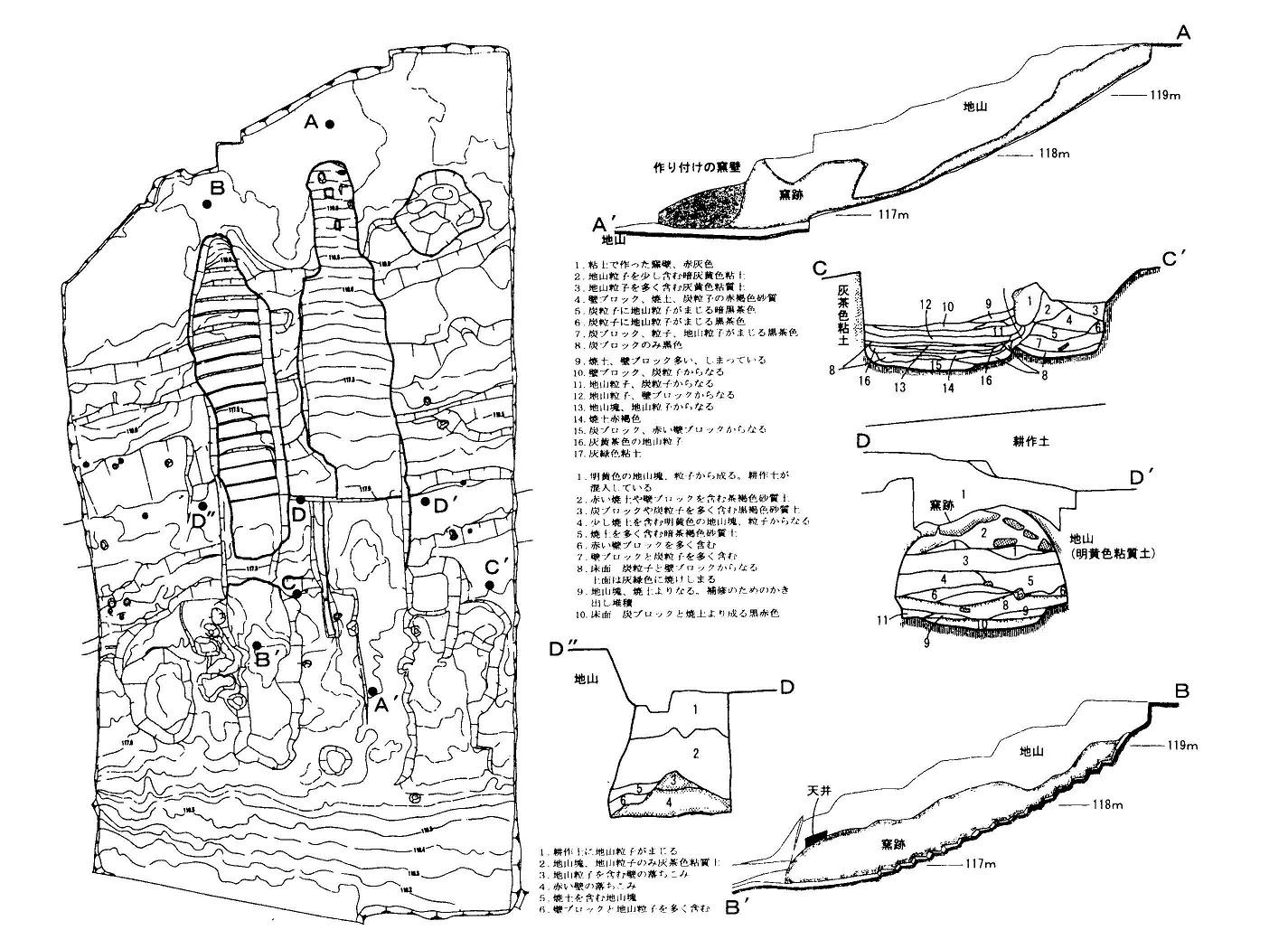

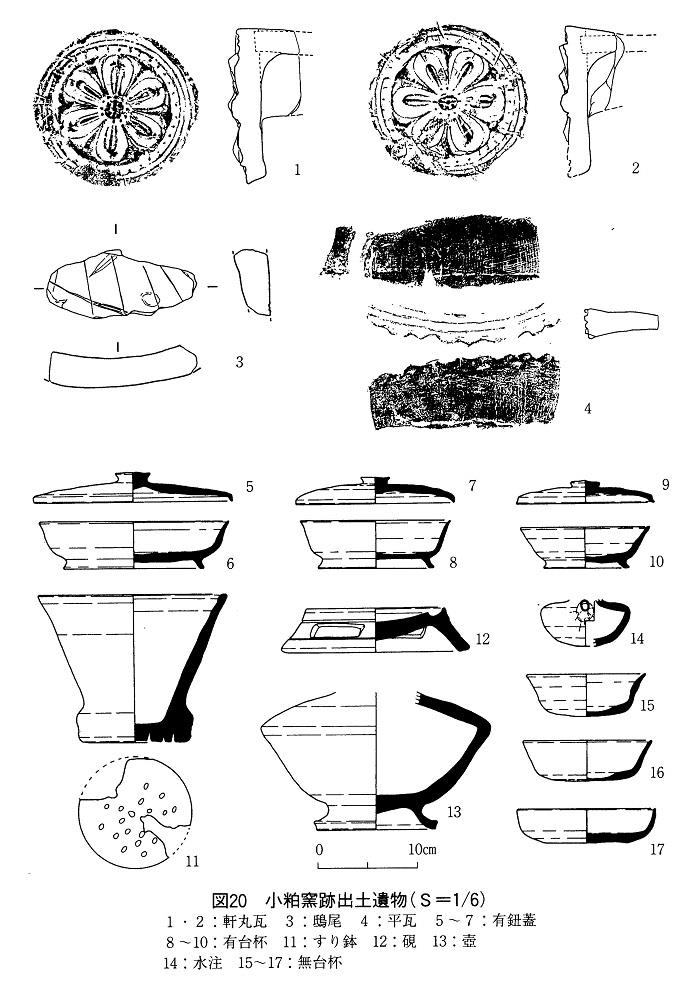

これらの成果にもとづいて窯跡の概要を述べる。小粕窯跡は3基以上の窯跡からなり、1・3号窯が瓦陶兼業の窖窯、2号窯が瓦専業の有段窖窯である。発掘調査では2基(1・2号窯)の窯跡が調査されたが、その後の踏査により3号窯の存在が明らかとなっている。1号窯・2号窯の煙道部は削平され、灰原は焚口部付近の前庭部を除いて破壊されており、完全な保存状態ではなかった。

3号窯は採集遺物から1・2号窯の後の操業と考えられるが、遺物から判断すると、時期差は認められない。また、3号窯にあたる位置から掘崩斜面上端に沿って、10mほど登った位置においても、瓦片が採集されるため、別の窯跡の存在がうかがえる。それでは窯ごとに詳細をみてみる。

(3)出土遺物

小粕1号窯 小粕1号窯は地山を掘抜いた地下式の窖窯で、全長8.2m(水平距離)、床面の全長9m(斜長)をはかる。床は無階無段となる。焚口部上部に高さ約90cmの天井が一部残っていたが、調査中に崩落した。焚口部から残存する煙道部までの比高差は3.2m、床の傾斜度は窯の中央部で27°前後、煙出部付近で30°前後をはかる。窯の最大幅は1.5mをはかり、窯の大型化のために床を拡幅する改修がなされた。

最初に操業した床面の段階を含め、前庭部の灰や窯壁片、焼土層の重なり具合から判断すれば、少なくとも数回は焼成をおこなっている。床や壁に補修のために粘土を貼り付けた様子は見られなかった。壁はよく焼しまり、青灰色を呈する箇所が多い。焚口部は粘土によって地山の斜面から1.5mほどつくりたしている。窯の右外側の煙道部までの斜面は地山を削って階段状としており、登りやすくなっている。煙道部付近の大きな掘り込みの穴は粘土溜りの可能性が高いが、粘土は充填されていなかった。また、煙道に至る途中までの斜面には所々に柱穴が認められ、焚口部を中心に窯を風雨から保護する覆屋根があったと考えられる。

小粕2号窯 小粕2号窯は地山を掘り抜いた地下式の窖窯で、全長6.1m(水平距離)、床面の全長は4.7mをはかる。床は無階有段となる。焚口部上部に高さ66㎝の天井が一部残り、焚口部から煙道部までの比高差は3.1mで、床の傾斜度は階段状の所を斜面におき直すと窯の中央部で25°前後、煙出部付近で30°前後をはかる。窯の最大幅は1.1mをはかる。階段状の床の一段は奥行き幅が平均20.6㎝をはかり、計15段となる。各段は水平なものは少なく、約10°前後、焚口に向かって傾く。

壁や床、天井に粘土の貼り付けはみられず、強く熱を受けた様子がないため、焼成回数は1号窯に比べてかなり少ない。焚口から見た右側壁は発掘時に窯の内側へずれ込むが、これは1号窯の大型化の際に、側壁が1号窯の方から押されたためである。焚口部付近に柱穴が残るため、覆屋根があったと考えられる。2号窯は同時期に発見された王子保6号窯と同様、県下で初見の有段式の瓦窯跡である。

1・2号窯における前庭部の堆積状況を検討すると、2号窯の炭層の上に1号窯の炭・焼土層が流れ込むことから2号窯で操業を開始し、ほどなくして1号窯に移り、かなりの回数の焼成をおこなったことが判明した。2号窯→1号窯の序列は1号窯が大型化以後のものであり、それ以前の1号窯と2号窯の新旧関係は確認できていない。しかし現在のところ、2号窯(瓦窯のタイプ)→大型化する以前の1号窯→大型化した1号窯の順で操業したものと考えられている。

小粕3号窯 平成15年(1993)6月、的谷俊昭が現場を訪れた際に本窯を発見した。場所は発掘現場裏の業者による土砂採取でできた掘崩斜面の上端にあたり、付近では赤く被熟した窯壁片多数とコンテナ箱1杯分の平瓦片が採集された。いずれも土砂の中から採集されたもので、窯壁片の様子から窯体は破壊されてしまったという。

採集瓦は平瓦片ばかりでⅠ・Ⅱ類ともあり、Ⅱ類の凸面叩き痕は1・2号窯焼成のそれと同じであった。須恵器片もごく少片を1点採取したのであり、須恵器も焼成したとされる。また、焼台用の石と平瓦も採集された。Ⅱ類の平瓦1枚が石に自然釉で付着しており、平瓦の凹面は水平になるように石の上にあった。堅緻に焼けているため、平瓦、石は焼台として使ったようである。

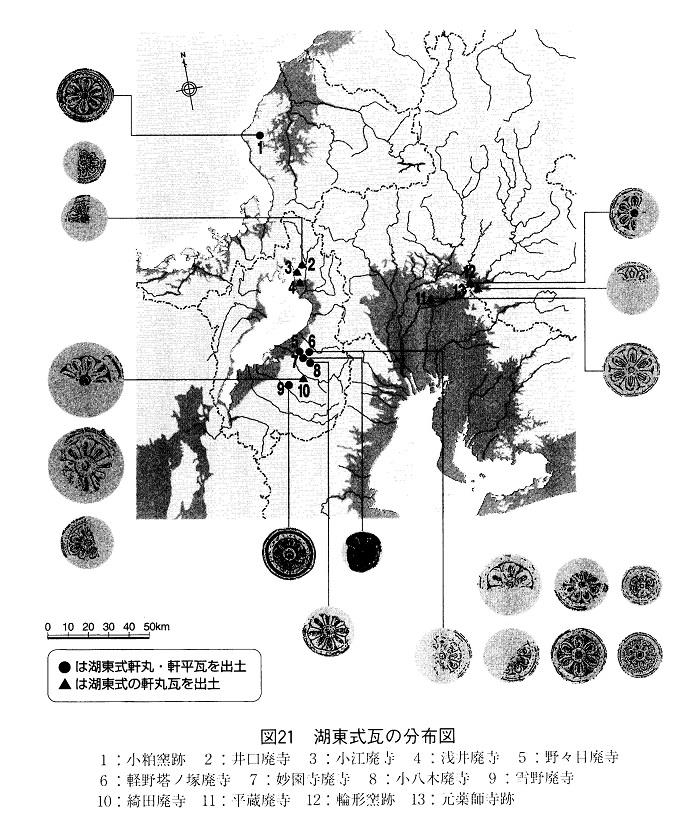

出土遺物 小粕窯跡では軒丸瓦、平瓦、須恵器の杯蓋、有台杯などが出土する。軒丸瓦は花弁の中に子葉を入れ、中房の周囲及び外区に珠文が巡る軒丸瓦の特徴や、重孤文の入った瓦当下端部に指先で波状文を施す軒平瓦の特徴は滋賀県東部の愛知郡、蒲生郡を中心に寺院跡から出土する湖東式軒瓦の特徴と同一のものである。岐阜県以外に県下での初の出土となった。

また、平瓦はⅠ類とⅡ類に分類できるが、それぞれ別の工人集団が製作している。Ⅰ類を製作した工人集団が軒平瓦、道具瓦をはじめ主なものを担当し、Ⅱ類を製作した工人集団は平瓦のみを補完的に製作している。Ⅱ類の作りはⅠ類よりも入念さが劣るため、より在地的色彩の強い集団であったとされる。

それ以外に、須恵器の食膳具、貯蔵具などが出土した。有台杯や杯蓋の特徴から8世紀前葉に位置づけられる。道具瓦が多種多様にわたるため、築造する寺の屋根構造に対応していたと考えられる。おそらく、種類や数量も決められたものを焼成しており、高度に組織された工人集団の存在がうかがえる。

4 湖東式軒瓦とその供給先

(1)湖東式瓦

湖東式瓦については的矢俊昭氏の論考(的矢俊昭「第6章 考察」『小粕窯跡発掘調査報告書』織田町教育委員会 1994年)にしたがい、以下を記述していく。

小粕窯跡の出土瓦は湖東式・軽野寺式・近江様式(近江式)などと称される。湖東式は滋賀県の湖東地域を中心に分布するが、東流廃寺(岐阜県羽島郡笠松町)と平蔵寺跡では軒丸瓦(岐阜県各務原市蘇原熊田町)、輪形古窯跡(同県加茂郡坂祝町)では軒丸瓦が確認されたことから、東海方面にもその波及が認められる。

ただし、湖東式の軒丸瓦と軒平瓦がセットで出土するのは、湖東地域と小粕窯跡のみである。小粕窯跡のものは、中房周囲の珠文帯の外周に段差状の圏線もしくは境界が不明瞭にしかない点、瓦当部裏面の外縁が一部のもので、やや高くなっているのみで高くない点を考えれば、全体のなかで簡略的な作りといえる。中房の連子数や外区外縁の圏線数は全体の中で入念で異色な作りとなっている。

葛野泰樹氏による軒瓦の型式分類に準拠すると、小粕窯跡の軒丸瓦はAa型式の小型単弁六葉蓮華文を少し大型化したもの、Ab型式の単弁六葉蓮華文とAc型式の単弁八重蓮華文との中間型、Ac型式の六葉型と、いくつかの可能性が指摘できる。加えて、軒平瓦はAa型式の三重孤文で孤の間隔が大きく、指頭痕を6個つけたもの、Ab型式の孤の内隔が狭く指頭圧痕を右手親指で左上方に施すものにも、左上方に施す点を除けば当てはまる。

また、湖東式軒平瓦は北村圭弘氏の分類によれば、Aal類とAa2類に大別できる。

Aal類 波状文は瓦当の正面に指腹を押しつけて形成し、波状文はまばらで波のうち方は貧弱。顎部の断面形状は無顎式だが瓦当下端を舌状に長く作り波状文の施文スペースを広くとるもの。

Aa2類 波状文は瓦当の下端を親指と人差指で挟んで、瓦当正面を親指の指腹で斜めに押圧して形成し、波状文の密度は高く、波のうち方も強い。顎部の断面形状は無顎式のもの。

小粕窯跡の軒平瓦はAa2類の方が多く、波状文の密度は高くないものが多い。Aa類という湖東地域を分布の中心とする軒平瓦が小粕窯跡でも確認されたことに変わりはない。小粕窯跡の軒丸、軒平瓦は湖東地方を分布の中心とする湖東式軒丸、軒平瓦と型式、分類的に大きな隔たりが認められず、湖東地域における湖東式軒瓦の生産の時期は7世紀第4四半期と考えられている。ほぼ同時期か、やや下る時期に生産されたものと考えられるため、窯から出土した須恵器の年代観が8世紀前葉であることと矛盾しない。

(2)小粕窯跡出土瓦の供給先と造営者

小粕窯で生産された瓦はどこに供給されたのだろうか。それは、織田盆地内の宗教施設に供給された可能性が高い。地元の有力者が小粕窯跡の工人集団を掌握し、仏教の普及にともない寺院建立へ進んだと考えられる。劔神社付近、のちの剣御子寺がその候補としてあげられる。劔神社所蔵の梵鐘(国宝)には「劔御子寺鐘/神護景雲四/年九年十一日」の銘があるため、神護景雲4年(770)には剣御子寺という神宮寺があったことは間違いない。

また、劔神社境内の池ほとりにある庭石はもともと、どこにあったのかは不明であるが、神宮寺の建物にかかる礎石を転用したと考えられる。直径約60㎝の柱穴が想定でき、その中央には直径20㎝、深さ12㎝の舎利孔があり、形状から白鳳期から奈良時代前半に比定できる。心礎としては小さいので、金堂などの礎石と考えられているのが、塔の心礎と礎石をもつ観察すると、のちの時代に欠損したとみられる。本来は、もう少し大きいとみれば、三重塔にともなう心礎であってもおかしくない。

したがって、小粕窯跡で出土した瓦の年代を踏まえると、境内のどこかに奈良時代初頭頃の塔が建ち、神宮寺的な性格をもっていた可能性が高いだろう。

(3)小粕窯跡の造営者

どういった集団が湖東式瓦を焼かせたのだろうか。もともと湖東式が集中する近江の愛知郡は、渡来人の朴市(えち)秦氏が居住した地域とされている。他の近江で出土する瓦も、渡来系氏族と関係の深い氏寺のものと考えられている。織田ゆかりの伊部臣は『新撰姓氏録』には「伊部造、百済国人乃里使主より出づる也」とある。『和名類聚抄』によると、織田は敦賀郡伊部郷に比定され、天平神護2年(766)の『越前国司解』(東南院文書)には「敦賀郡伊部郷戸主」の秦曰佐山、「敦賀郡津守郷戸」の秦下子公麻呂の名がみえる。

もともと本地は、日本海を横断する対馬海流によって、古くから外来文化の痕跡が認められ、5~6世紀の陶質土器などの渡来系文物が発見される。新羅関係の神社の存在、百済王女の自在女が流れ着いた伝説など大陸・半島とのつながりは深い。

このように湖東式軒丸瓦と渡来系氏族との関連の深さを念頭に置けば、小粕窯跡で生産された瓦を葺いた寺院の造営者は、秦氏などの渡来系氏族か渡来系とつながりが深い氏族であったと考えられる。

湖東と丹生の関係は渡来系氏族だけでなく、『日本書紀』のなかにも登場する。皇極天皇元年(642)9月3日条に天皇は百済大寺起工の詔勅を発し、「近江と越の丁(朝廷の土木工事に使役された人びと)」の動員を命じている。また、同年9月21日条、越より数千人が宮廷造営に動員されるといった記事がみられる。これが双方の工人の接点になり、この時期にかなりの越人が動いているようである。このとき越と近江の技術者同士が交流をもち、本地域の寺院造営時に湖東とのなんらかの技術交流があったことが想定できる。

他にも、近江における湖東式瓦の分布については、『日本書紀』の天智天皇4年(665)と同8年(669)の記述との関連性が指摘された。天智天皇2年(663)8月の白村江の戦で、日本軍が唐、新羅連合軍との戦いに敗れた後、続々と日本へ亡命してきた百済人氏族が居住したことがあるという。

湖東式軒丸瓦はその源流が朝鮮半島にあるため、小粕窯跡の操業を考えるうえで新たな材料となるだろう。久保智康氏は「瓦陶兼業窯の造瓦工人組織は、従来の須恵器工人組織の安易な動員と言う訳では決してなく、確固とした技術、あるいは技術者の中央からの移入(又は瓦工の中央瓦屋への上番など)といった形で、掌握者の積極的な政治的意図が表出されたもの」(久保智康「古代寺院と王子保窯跡群―王子保窯跡群の性格をめぐって―」『王子保窯跡群Ⅱ』武生市教育委員会 1987年)と指摘する。小粕窯跡の管掌者は、湖東地域の有力渡来系氏族との間で工人を介した造瓦技術の提供、供与関係を有していたとみられている。

5 佐々生窯跡

(1)分布調査の成果

佐々生窯跡はこれまで丹生窯跡群のなかの一支群に数えられ、8世紀中頃を中心とした短期操業の窯跡という認識がなされていた。昔から溜池の南側斜面のA地点では大量の須恵器が採集されていたが(水村伸行「丹生古窯跡群佐々生支群出土資料を中心とした若干の考察―特に8世紀前半代の編年を中心に―」『福井考古学会会誌』第11号 福井考古学会 1993年、堀大介「朝日町内の須恵器窯」『朝日町文化財調査報告書Ⅰ』朝日町 2001年)、これまでの分布調査と今回の発掘調査の成果によって、1・2号窯の2基の窯跡にともなう灰原資料であることが明らかとなった。

また、詳細な分布調査を実施したが、従来の見解に大きく変更をせまる成果は得られなかった。とくに、B・C地点とされた丘陵斜面に窯跡の痕跡が認められず、A地点以外に複数の窯が存在したかどうかは確認できなかった。谷状地形の最奥部のD地点に8世紀後半の遺物が散布することから、佐々生窯跡が8世紀中頃から後半にかけて存続していた可能性があることだけは指摘できた。

佐々生窯跡遠景

1号窯 1号窯は窯体の横断面及び窯壁の内側に貼付けられた粘土の存在などから、斜面を掘り込み、天井を架構する半地下式の窖窯と考えられる。窯体の残存長は8.22mである。窯の傾斜は焼成部でおよそ15~45度で、排煙口は奥壁をもたず、焼成部床面傾斜のまま、排煙口が狭まる程度で奥部開口するタイプである。焚口・燃焼部構造は削平を受けているため、詳細は不明であった。窯体内には舟底状ピットが設けられている。その深さが異なることは、出し入れする製品及び除湿の必要性の変化が考えられる。

また、操業ごとに窯体下部には窯体内の除湿を目的とした排水溝が設けられていた。床面は最終面しか確認できなかったが、断面観察において、舟底状ピット同士の切り合い関係が認められることから、窯壁の修復が最低1回は行われたことを確認できる。窯体内の出土遺物から操業時期は古代8期(8世紀中頃)に比定することができる。出土遺物の時期に関しては次節で詳細に触れる。

2号窯 2号窯は山道部分のみの発掘調査だったため、窯の構造に関しては不明な点が多い。窯は焚口・燃焼部の構造がほぼ水平で、焼成部境から焚口にむかって「ハ」字形に広がることが確認できた。出土遺物は焚口部分に面的に広がり、各層からまんべんなく出土した。上層と最下層における遺物の接合状況から一括性が高い。出土遺物は杯の法量分化と無台杯の皿化が進むこと、皿の出現などから1号窯体より若干新しいと考えられるが、古代8期(8世紀中頃)におさまるものであろう。

灰原 灰原の土層は土質・色調から燈色系土、黒色系土、黒色系砂質土、褐色系土の4層に大別することが可能である。このうち、焼土・炭・須恵器を多く含む黒系土層及び黒系砂質土層が本来の灰原層と考えられる。また、出土遺物は全点ドットで取り上げ、層位による遺物の新古関係の検討を行ったが、灰原という性格上、層位ごとによる傾向は顕著ではなかった。出土遺物の時期は古代8期(8世紀中頃)に比定できる。

佐々生1・2号窯の道部分

佐々生1号窯の調査

若干の考察 越前では武生南部窯跡群を中心に、7世紀前半から8世紀初頭までの時期に所属する須恵器窯の発掘調査事例は多い。一方で、8世紀中頃以降の窯体内の構造が判明した調査事例は少なかった。そのため、越中小矢部川窯や加賀能美窯の状況から「8世紀初頭に天井架構窯が一部導入されるも、8世紀中頃ないしは後葉まで直立煙道窯が主流であったようで、天井架構窯が窯構造の主流となるのは、小型急傾斜化してくる8世紀末頃」(望月精司「北陸の須恵器窯」『須恵器窯の技術と系譜』1999年)、「一部の地域を除き8世紀後半には地下掘抜き式から半地下天井架構式へ転換する」(川村尚「甲信越・北陸地域の古代後半期須恵器窯構造」『須恵器窯の技術と系譜2』2004年)と推測されてきた。

佐々生窯跡群は8世紀中葉に位置づけられる須恵器窯であり、当該期における越前の須恵器窯の構造変換を考える重要な資料といえる。今回の発掘調査の成果により、丹生窯跡群においては8世紀中葉までには天井架構窯を導入していることは確実にいえるだろう。ただ、当該期に天井架構窯が丹生窯跡群において主流を占めるかどうかは、今後の調査を待たねばならない。また、2号窯上部にみられる円形状の落ち込みは直立煙道の可能性があり、もし仮にそうだとすると、直立煙道窯と天井架構窯は佐々生窯跡群においては併存する可能性が高い。

(2)出土遺物の傾向と編年的位置づけ

佐々生窯跡の出土遺物に関する全体的様相を示し、編年的位置づけをおこないたい。編年的位置づけに関しては、これまでに報告されたA地点の資料も含めて検討したい。

全体的な器種などの傾向 佐々生窯の出土須恵器は食膳具が大半を占め、他に貯蔵具、漁撈具、仏具などが存在する。窯全体の器種組成は非常にバラエティーに富み、特に貯蔵具の器種が多い。器種構成は食膳具が全体数量の7割を占め、そのなかでも杯蓋・有台杯・無台杯が9割を占める。有台杯と無台杯の構成比率は1:4と無台杯が占める割合が多い。肩平宝珠が付き天井部に平坦面形成する杯蓋、浅身で口縁部が外傾する有台杯、浅身の無台杯が傾向的に多い。

食膳具の法量は、杯蓋・有台杯・無台杯が3法量、無台皿が2法量である。ただし、無台杯・皿は、数量的に明確な法量分化とは認めがたい。法量分化がみられる杯蓋・有台杯でも、中型の法量が他を圧倒する。そのため、主体的な生産は1法量に限定された可能性が高い。これら主体的法量は、杯蓋は口径14~16.6cm、有台杯は口径13~15cm、無台杯は口径11.6~15cm、無台皿は口径12.6~14.6cmである。

編年的位置づけ 佐々生窯跡はこれまで採集資料の検討しかおこなえなかったが、今回の調査によって窯体内から出土した良好な一括資料を得ることができた。遺物分析の結果、1号窯と2号窯は様相が異なり、それは以下の3点にまとめられる。

第1は有台杯と無台杯の形態が異なる点にある。1号窯の様相は浅身で口縁部が外傾する有台杯と深身と浅身の両形態が存在する無台杯であり、2号窯の様相は深身で口縁部が直立する有台杯と浅身で口縁部が外側に開く無台杯である。

第2は無台杯の深身椀形態が2号窯で確認できなかった点であり、深身器形の減少化傾向を反映している。

第3は2号窯からは皿型高杯が出土している点である。1号窯資料には、焼台が含まれるため廃絶より古い様相の混入する可能性はあっても、新しい様相の混入はない。そのため、1号窯の様相は、窯廃絶段階とそれ以前を含むのものとしてとらえたい。1号窯には新器種がまったく認められないことを評価し、新器種の皿型高杯が2号窯にともなうことから、2号窯出土遺物の様相が新しい傾向を示すと指摘できる。

周辺には他の窯跡の発見がないため、灰原を1・2号窯に完全にともなうものと仮定した場合には、灰原出土の新機種は2号窯にともなう可能性が高い。新器種が1号窯で出土していない点もひとつの傍証となる。他の新機種として灰原からは底部を丁寧に削る無台皿が出土した。

すでに報告されたA地点の資料には、他の新機種が存在する。それは口径20cm前後の杯蓋、そろばん形つまみが付く杯蓋、Ⅱ類で深身の有台杯、口径19cmと口径16cm前後の有台杯である。口径20cm前後の杯蓋はⅠ類(口径16.9~18.2cm)よりもひと回り大きな規格で、佐々生窯出土の有台杯に対応規格は存在しない。新器種として出現する口径19㎝の有台皿が、そのセットとなる可能性がある。

これまで佐々生窯跡は、採集遺物の検討から古代8期古段階に位置づけられており、田嶋編年(田嶋明人「古代土器編年軸の設定」『シンポジウム北壁の古代土器研究の現状と課題』報告編 石川考古学研究会 北陸古代土器研究会 1988年)のⅢ期とⅣ1期の一部への対応を考えている(堀大介「古代越前の須恵器編年と暦年代」『あさひシンポジウム資記録集 山の信仰を考える』朝日町教育委員会 2003年)。

また、当該期は望月精司氏の指摘によると、有台杯と無台杯の生産数の逆転化、皿および皿形高杯が出現する時期である。望月氏は、加賀の矢田野向山1号窯のⅠ・Ⅱ次とⅢ次を区分することで、有台杯の5法量への分化と、そろばん形つまみが付く杯蓋・それとセットになる有台杯の深身器形・底部を丁寧に削る無台皿・有台皿・皿形高杯といった新器種の出現以後を新段階と画期設定している。とくに、有台杯は前段階まで進んだ浅身化から深身の器形が出現し、無台杯は深身の器形が徐々に扇平化してくると指摘している(望月精司「南加賀古窯跡群における8世紀中葉の画期について」『北陸古代土器研究』第4号 1994年)。

このように、画期は新器種の出現により設定されており、新器種の存在する2号窯の様相は新しい段階といえる。1号窯と2号窯の様相差は有台杯と無台杯の当該期の形式変化に対応している。結果として、1号窯は新器種出現以前の古代8期の古段階に位置づけたい。大型深身無台杯の位置づけに問題が残るが、2号窯や灰原で出土していないため評価できない。これを特殊もしくは新傾向とするかは課題としたい。一方、2号窯は新器種出現以後の新段階に位置付けたい。1号窯は矢田野向山1号窯Ⅰ・Ⅱ次窯と、2号窯は矢田野向山1号窯Ⅲ次窯とほぼ同じ様相であるといえよう。

佐々生窯跡の出土遺物

(3)出土遺物の宗教的要素

佐々生窯跡は、瓦塔・鉄鉢などの仏具が焼かれた窯で、器種組成のなかで仏具の比率が高いことが特徴である。ここでは本窯の特徴である仏具から宗教的要素を考えてみたい。

瓦塔 瓦塔は、水野九右衛門が報告した軸部の1点、水村伸行氏が報告した屋蓋部1点、垂木部1点、堀が報告した屋蓋部1点、組物1点、垂木部3点の合計8点が公表された。今回の発掘調査では出土していないが、過去の表採遺物はA地点、いわゆる1・2号窯にともなう灰原資料である。したがって、瓦塔は8世紀中頃(古代8期)に位置づけられる。他に、福井県では佐々生窯跡のものを含めると、合計15点の報告がある(堀大介「福井県における古代仏具の様相」「朝日町文化財調査報告書Ⅱ』朝日町教育委員会 2002年)。

生産地では、樫津6号窯の軸部1点・屋蓋部2点(8世紀後半)、舟場1号窯の屋蓋部1点(9世紀前葉)、鉢伏1号窯の1点(9世紀中葉)がある。消費地では、明寺山廃寺の屋蓋部1点(9世紀)、鯖江市下野田町採集の屋蓋部1点(時期不明)である。いずれも佐々生窯跡より時期的に後出するものばかりである。現状では瓦塔の初現は佐々生窯跡ということができる。

佐々生窯跡の瓦塔

鉄鉢 次に、鉄鉢をみてみる。発掘調査によって48点(1号窯2点、2号窯13点、灰原33点)が報告された。全体の比率でいえば1号窯で3.3%、2号窯で22.4%、灰原で31.1%であり、佐々生窯跡の出土遺物全体で21.3%を占める。鉄鉢の細片を図化したことにもよるが、他の窯と比較した場合でもその多さは強調できる。

また、分類では直径と器壁の厚さから3つに法量分化しており、Ⅰ類が口径20~22cmのもの、Ⅱ類が口径16~18.8cmのもの、Ⅲ類が口径13.6~15cmのものとなる。完形であれば入れ子になると考えられる。しかも1号窯よりも2号窯と灰原に集中していることが特徴である。

『梵網経』『四分律』『十調律』によると、鉄鉢は細かい規定がなされており、規格に関しては「上鉢、中鉢、下鉢」の3つがあるという。寺院に伝世する奈良時代の鉄鉢や当時の文献に出てくる鉄鉢の規格を計測しても、同様に3法量が確認できる。

また、発掘調査で出土した奈良県内の鉄鉢形土器を検討すると、7世紀~8世紀前半にかけて法量が安定せず、8世紀中頃になると3法量分化することが判明している。これは、文献による規定が土器で製作された鉄鉢にまで及んだことが指摘できる。

しかも、宮都周辺だけでなく、8世紀中頃に位置づけられる越前の佐々生窯跡で認められることが興味深い。佐々生窯跡は水村伸行氏も指摘するように、有台皿の出現など宮都的な土器様式が看取できるため、鉄鉢の法量分化もその要素に含めることができるだろう。しかも、1号窯は古代8期古相、2号窯は古代8期新相に位置づけられ、暦年代でいえば8世紀の新古相の境は750年前後を想定している。

当該時期は、大仏造立の詔(741)や国分寺の創建(741)といった律令国家が本格的な国家仏教政策を施行した時期にあたり、こうした社会的・宗教的事情が背景に存在したと考えられる。これまで丹生郡だけでなく福井県内を含めても、佐々生窯跡以前の窯からは鉄鉢の3法量分化は認められないし、瓦塔の存在も確認できていない。その点においても、佐々生窯跡は宮都的な土器様式を採用しただけでなく、越前における宗教的側面を考えるうえで重要な窯であることは確かだ。

鉄鉢形須恵器(2号窯)

※本文は、堀大介「第3章 古代の織田 ~生活と信仰 第4節 小粕窯跡・第5節 越前町の須恵器生産と展開」『越前町織田史(古代・中世編)』 越前町教育員会 2006年、堀大介ほか『朝日山古墳群・佐々生窯跡・大谷寺遺跡 重要遺跡範囲確認調査報告書』越前町教育委員会 2006年をもとに執筆したものである。