1 幸若舞とは

(1)曲舞という語り物芸能

14世紀から17世紀半ばにかけて曲舞(くせまい)といわれる芸能が流行した。各地に多くの曲舞がいた中で、越前国丹生郡西田中村を根拠地とした幸若舞(こうわかまい)はもっとも大きな勢力をもった一派であったため、後に幸若舞の名をもって曲舞を代表するようになった。

曲舞は、拍子に合わせて長い物語を舞いながら語ってゆくものである。琵琶法師による平家語りは琵琶によって音程を整えながら語ってゆく。曲舞は舞をともなっており、そのぶん平家琵琶にくらべれば視覚的になってはいるが、楽器は鼓のみでリズムを主体とする。基本的には二人で舞ったが、時には三人で舞うこともあった。独唱部分と合唱部分があり、物語をいくつかのパートに分けて、コトバ・フシ・ツメを基本とする節が付けられる。コトバは朗読に近いかたちで語られ、フシは高音で歌うように語られ、ツメは早いテンポで勇壮活発に語られる。

中世の曲舞の舞がどのようなものであったのかはわからないが、当時の人々の記録によれば、かなり美しいものであったようだ。現在の大江の舞では、舞とはいってもフシの部分でゆっくり前進・後退を繰り返したり、ツメの部分で大夫(演者の中心となる人)が舞台を8字形に足踏みをしながら廻るのみである。

廻ることは舞うことでもあるし、足踏みは唱門師(しょうもじ)や呪師(じゅし)や山伏などが行う呪的なものであったから、現在の形も意外と古い形態を残しているのかも知れない。しかしもう少し華やかなものであったろうとは想像できる。

(2)作品の世界

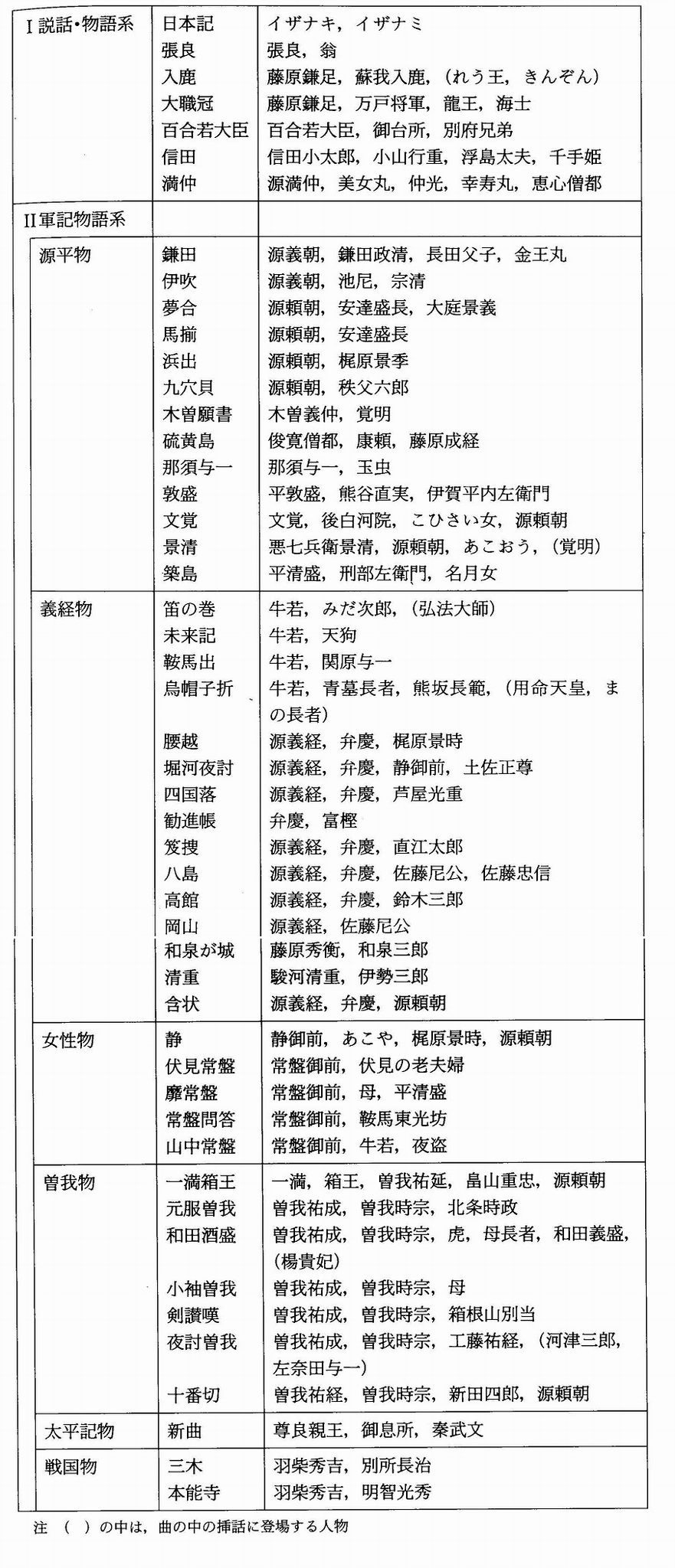

『平家物語』・『義経記』・『曽我物語』などの先行軍記物語を素材にしたり、歴史的人物や事件を題材にした英雄的伝承を素材にしたりした、鎮魂と祝福の物語であった。鎮魂と祝福は舞々(曲舞を舞った人たち)の出自であった唱門師の芸能がもっていた要素であった。それらには表のような作品がある。

はじめの「説話・物語系」のもののみについて簡単に見てみると、「日本記」はイザナキ・イザナミによる日本国土の創生と、その日本が神仏に守られた国土であることを語る。「張良」は、中国の英雄張良が観音菩薩から兵法と天下泰平・国土安穏・寿命長遠の秘伝を受けることを語る。

「入鹿」は、藤原鎌足が逆臣蘇我入鹿を退治し、国土安穏を回復した次第を語る。「大職冠」(たいしょくかん)は、中国から送られた無碍宝珠を奪おうとする阿修羅軍と中国軍との戦い、海士が犠牲となって龍王に奪われた珠を取り返し、鎌足によって珠が興福寺の釈迦像にはめこまれた次第を語る。

「百合若大臣」は、日本を攻めようとするムクリ(蒙古)軍を大臣が神仏の加護によって打ち破ったが、部下の裏切りのために海中の孤島に置き去りにされ、苦難の末に帰還し復讐することを語る。「信田」(しだ)は、姉婿に所領を奪われた信田小太郎が長い流浪のはてに出世し、姉婿に復讐する物語で、中に忠義をつくして討ち死にする浮島太夫親子、小太郎を救うために殺される千原太夫などの話を挿入する。

「満仲」(まんじゅう)は、源氏の武将満仲とその子美女丸との葛藤、我が子を犠牲にして美女丸を救う仲光の忠義、仏法による国土の安穏を語る。

物語の主人公は流離したり、さまざまな苦難を受けたりしながらも、最終的には神仏の加護により、目的を達成したり一族の繁栄を獲得したりし、それが天下泰平・国土安穏につながることをもって祝言とする。こうした内容は幸若舞曲の基本的な構造であり、その他の「源平物」・「義経物」・「曽我物」などにおいても変わらない。

登場人物たちの多くは超人的な能力を発揮する。阿修羅軍と戦う万戸将軍、鉄の弓を引いてムクリ軍と戦う百合若大臣、歌舞伎の荒事の原型のような金王丸、三七度頼朝の命をねらう景清、天狗の法を得て強盗を退治する牛若丸、巨大な棒長刀を持って敵をなぎ倒す武蔵坊弁慶、怒りの塊のような曽我五郎などである。

女性もまた「信田」の弥陀夜叉女や、常盤御前や静御前、また鎌田の女房のように、戦闘的であり、饒舌であり、行動的である。彼ら彼女らは荒々しく行動し、大げさに歎き悲しむ。流離した英雄は悪人を退治し、部下はあくまで主君に忠義をつくし、また時には妻子を犠牲にし、父や母は道理のためには我が子をも殺し、裏切った部下は徹底的な復讐を受ける。女性は献身的に夫に尽くし、神仏は信仰する者に奇跡を現す。こうした登場人物たちは、古くから伝えられていた物語や伝承にもとづきながら、時代にあった新しい人物像として作り直され、戦国期から江戸初期にかけての人々の共感を得、受け入れられた。室町・戦国軍記といわれる作品群にも影響を与え、後の浄瑠璃・歌舞伎にも受け継がれていった。

大織冠(越前町教育委員会所蔵)

(3)曲舞と幸若舞

曲舞には白拍子舞の系譜を引くと思われる「道の曲舞」と、唱門師による曲舞とがあった。世阿弥によれば15世紀頃には「道の曲舞」はほとんど活動しなくなってしまったというが、諸資料には応永年間(15世紀前半)頃から諸国の唱門師による京都での曲舞興行が多く記録されるようになる(幸若関係年譜『町誌』資1)。

この頃から曲舞に変質が現れたようである。この新しい曲舞を舞ったのは地方の唱門師であり、京都の唱門師は千秋万歳や松拍(まつばやし)の余興に猿楽を演ずることはあっても、曲舞を演ずることは少なかったという。地方の唱門師たちがどのようにして新しい曲舞を作り出したのかはいまだ解明されていないが、最後に述べるように舞曲諸本の本文は流派を超えて異同が少ないことから、ある中心的な勢力があり、そこから流れていったという状況が想定され、それがおそらく越前幸若であったのであろう。

天文年間(16世紀半ば)になると、都の人々から「演史」と呼ばれるようにもなり、それらは歴史上の人物たちの活躍する物語を、唱門師が演ずるのにふさわしい、ある程度呪術的な機能をもたせたものとなっていった。神仏の霊験を説き、荒ぶる英雄たちの苦難と活躍を語るものであったが、また宗教的な面よりも芸能的な面が強いものであった。こうして現在我々が文字資料として見ることができる曲目群が次第に整えられていった。

(4)越前幸若と諸国の舞々

曲舞を舞う唱門師は諸国にいた。諸記録に現れるものには、越前幸若以外にも、敦賀、若狭、京都(北畠、桜川、大頭(だいがしら)、むかでや)、近江、摂津、加賀、美濃、三河、江戸などがある。これらの中で越前幸若が特にぬきんでていた。西園寺公名はその日記『管見記』に、嘉吉2年(1442)5月、屋敷の庭で幸若大夫の曲舞を見、「音曲舞姿尤も感激あり」と記している。都の貴顕が「幸若」の名を記録した最初の例である。これ以後、幸若の名は諸記録に頻出することになる。

ただし、幸若の名が史料に現れるのはこれより早く、嘉慶元年(1387)の日付をもつ「天王社御幸供奉日記写」(『進士正家文書』)である。天王社の6月の祭礼において供奉すべき郷民の役割分担を定めたもので、獅子・八乙女(別当衆の児の役)・田楽(法師の役)に続いて「十六日の白昼より舞三番、これは幸若役」とある。この「舞」が幸若舞であるのか一般の舞であるのかも不明であるし、この史料の年代にも疑問がもたれるが、幸若が天王社の祭礼に奉仕していたことは間違いないであろう。なお嘉慶元年という年は、「幸若諸家系図」に述べられる幸若舞の始祖幸若丸の誕生よりも早い。

諸国の舞々の中では京都の大頭が後まで活動を続けた。この流れを汲むのが、現在重要無形民俗文化財に指定されている福岡県みやま市瀬高町大江の幸若舞である。「幸若舞」とはいっているが、大江の伝承系図によるとこれは幸若系ではなく大頭系の舞である。越前町西田中には残念ながら「幸若舞」は残っていない。

2 戦国大名と幸若諸家

(1)幸若丸伝承

幸若の起こりについて近世の幸若諸家はいくつかの由緒書・系図を残しており、その中で次のような伝説を記している(幸若諸家系図、幸若諸家由緒書『町誌」資1)。

越中国守護桃井直常の孫(または曾孫)にあたる直詮(幼名幸若丸)は、桃井氏没落の後、応永年間(1394〜1428)末頃丹生郡法泉寺(宝泉寺)村に生まれ、比叡山に登り学問をした。容貌・音声ともにすぐれ、音曲を学び、名声を得た。後花園天皇(または後小松天皇)の叡聞に達し、御前で披露することになったが、武門の家であることを理由に音曲者たることにためらいを申し上げたところ、「已来鄙賤(いらいひせん)の芸列には仰せ付けらるまじき」という勅定を受けた。さらに36冊の草子を賜り、白山権現の感通を得てこれに節をつけ、世に広まった。名人の名を得た幸若丸は「子々孫々まで白人芸たる」勅定をも受け、以来猿楽など他の芸能者とは別格となった。後に越前に所領を得て、西田中村・法泉寺(宝泉寺)村に居住した。

近世の職能者の由緒書や系図はそのほとんどが信用度が低いものであるが、これもそのままには受け入れがたい。幸若諸家が大名家や将軍家に取り立てられてゆく過程で、その始祖を南北朝期の武将の末とする由緒が作られたのであろうが、一方でこれをまったく無根のものとするのもためらわれ、なんらかのよりどころがあって桃井家から始まるとする系図が作られたもののようである。

(2)戦国大名と幸若家

幸若丸から始まるとする伝承はともかく、幸若は京都の都市民のみではなく、戦国期の武士たちの愛好する芸能であった。織田信長の幸若愛好は有名であり、特に「敦盛」の曲を好んだことは『信長公記』にくわしい。さらに信長は天正2年(1574)、幸若八郎九郎に100石の領地を与えている(桃井雄三家文書『町誌』資1)。

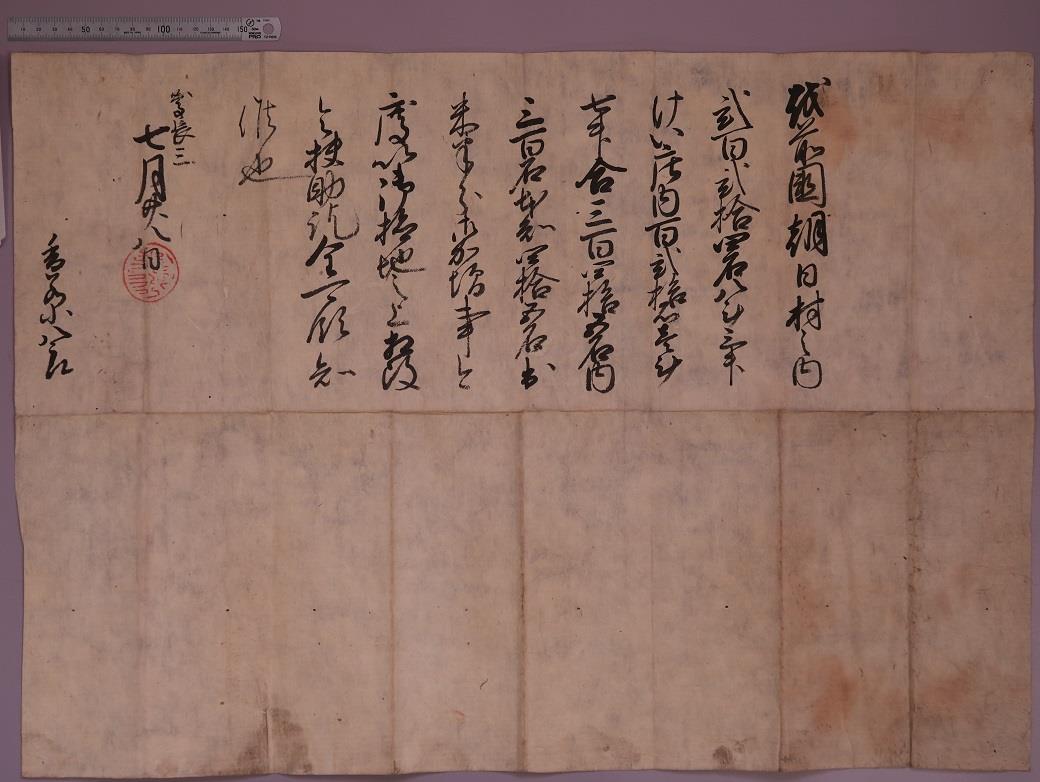

豊臣秀吉は能とともに幸若も好み、幸若小八郎吉信らに、自分自身の別所長治攻めを内容とする「三木」や、明智光秀の主殺しと秀吉による光秀討ちを内容とする「本能寺」を作らせている。

薩摩・大隈・日向の大名島津義久に仕えた上井覚兼の「上井覚兼日記』には天正10年から14年の記事に、幸若与十郎・弥左衛門父子の名がしばしば見られる。彼らは現存の越前幸若家系図にはその名を確認できないが、お抱え役者であったのであろう。毛利輝元・秀就父子も幸若を愛好し、御伽衆の奈良松友嘉の子善吉・善三郎兄弟を幸若小八郎家に弟子入りさせ、これを周防に伝えさせた。天正17年から元和4年(1618)のことである(毛利家文書『町誌』資1)。また小八郎家の脇をつとめた少兵衛家は紀州徳川家に仕え、幸若九郎左衛門家および八郎九郎家とゆかりのある六兵衛家は水戸徳川家に仕えた。

大頭も、その一派と思われる百足屋善兵衛の弟子大沢次助幸次が天正10年に筑後城主蒲池鎮蓮に招かれ、家中の者に舞を教えた。彼らは天正15年の蒲池氏没落の後は筑後国内を転々とし、天明7年(1787)大江に定着し、土地の人々に舞を伝えた(『大江の幸若舞』瀬高町教育委員会・幸若舞保存会)。大頭の中にはこうした大名家に近づく者もいたが、概して大頭は都市民の間に浸透し、幸若は次第に武士階層にその支持者を広げていった。幸若家がその始祖を武将の末とする伝承を必要としたのは、こうした身分的上昇と無関係ではないであろう。

真偽の程は不明ながら、戦国期の武士たちがどのように幸若舞を見ていたのかを語るエピソードを1つ紹介しておこう。

天正9年高天神城にこもった武田軍は徳川軍に包囲され落城は必至であった。そんな時に、徳川軍の陣中に幸若与三大夫がいることを知った武田軍は、落城前に幸若舞を見てこの世の思い出にしたいと申し出た。家康はそれに感動し、大夫に舞を舞うよう命じた。大夫は城際近くに進み「高館」の曲を演じた。城兵たちは屏際に身を乗り出して舞を見、涙を流して聞いた。舞が終ってから、城中より大夫に引出物が送られ、翌日城兵は一人残らず討ち死にした。(『徳川実紀』東照宮付録三)

「高館」は、衣川御所にこもった義経主従が藤原泰衡軍に包囲され、鈴木・亀井兄弟は壮烈な討ち死をし、武蔵坊弁慶は棒を振るって鬼神のごとく戦い、最後に立ち往生をして死んでゆく、義経父子は炎の中で自害するという内容の物語である。こうした舞曲の中の勇士の奮戦と死に、自分たちの明日の運命を重ね合わせて、城兵たちは屏際に集まって感涙を流し、大夫の舞を見たのであった。

「豊臣秀吉朱印状」(越前町教育委員会所蔵)

3 江戸時代の幸若家

(1)将軍の愛顧

徳川家は三河時代から岡崎の曲舞や幸若を愛好した。家康・秀忠・家光・家綱と4代にわたり幸若舞は将軍の愛顧を受け、領地が与えられ、諸国の曲舞の中で飛びぬけて高い地位を占めることになった。室町幕府において式楽としての地位を得ていたのは猿楽(能)であった。江戸幕府においては猿楽とともに幸若舞も式楽とされたが、猿楽は幸若舞よりも長い伝統と洗練された芸術性を持っていたし、演目数も多く、上演される時と場、時代による人々の嗜好の変化にも対応できた。

幸若舞は猿楽に比べればはるかに単調な芸能であり、戦国時代を生き抜いた人々の愛顧を受けることはできたが、時代が落ち着いて平和の世の中になるにつれ、人々の支持を失っていった。4代の将軍が幸若舞を見るのはほとんどの場合夜であり、将軍の寝所の近くであった。幸若舞の大夫たちは将軍の側近くに仕え、将軍と個人的にきわめて近い関係にあった。

(2)幸若舞の衰退

5代将軍綱吉は有名な猿楽愛好者であり、綱吉以来将軍が幸若舞を見ることはほとんどなくなった。形の上では幸若舞は式楽であったから、幕府への参勤は続いたが、実際に上演されたのは記録によるかぎり数えるほどしかない(『徳川実紀』『町誌』資1)。越前幸若はその身分の高さを保持しつつ、将軍の舞御覧の機会がないまま幕末にいたった。一方、身分の上昇とともに一般の人々の前では上演しなくなり、その芸能は急速に衰退していった。

ほかの曲舞たちは大頭のように元禄期にいたるまで劇場芸能として都市部で活動をつづけるものもあったが、多くは曲舞としての活動を停止し、本来の唱門師に戻ったもの、歌舞伎に転向したものなどがあった。

こうして幸若舞は芸能としてはその歴史的役割を終えるのだが、江戸初期から新たに浄瑠璃といわれる芸能が盛んになり、一部はこれに取り込まれていった。浄瑠璃は人形と三味線が結合した語り物芸で、旋律も複雑になり、なによりも目で見る舞台芸能として人気を博した。幸若舞の演目の一部は、ほぼそのままの詞章で浄瑠璃として上演された。

(3)幸若舞曲の諸本

現在残されている幸若舞曲の諸本は大きく分けて幸若系と大頭系がある。幸若系には小八郎家の詞章である毛利家本、江戸に出府した幸若三家が記したと思われる内閣文庫本、天明・寛政期の小八郎家の詞章である京都大学蔵幸若直熊本、八郎九郎家の詞章を伝えるかと思われる打波家本(幸若舞曲『朝日町誌』資1)、弥次郎家の詞章を伝えるかと思われる慶応大学本、またこれらとはやや詞章の異なる松村本、東大本、藤井氏本、大道寺本などがある。

大頭系には、揃い本としては最も書写年代の古い上山宗久本(文禄本)、一部に大頭の識語のある大頭左兵衛本、寛永期以降繰り返し出版された「舞の本」といわれる版本(あるいはその原型となった古活字本)がある。幸若系と大頭系とでは一部に曲目の異同があり、詞章もやや異なるが、語り物芸能としては大きな違いはなく、これらは本来同一のテクストから出ており、それぞれが独自の改訂を加えて現在のテクスト群が作られたものと思われる。なお幸若系の中では弥次郎家本が独自の異文を多く持っている。

4 越前幸若舞の終焉

(1)幸若支配の終焉

明治元年(1868)鳥羽伏見の戦いに勝利した新政府軍は江戸に向かって進撃を開始し戊辰戦争が始まる。若越の諸藩・諸領主はみな新政府に帰順し勤王を誓い、本保陣屋による幕府領支配はたちまち崩壊した。本保陣屋管轄の幕府領は福井藩「預所」となり、幸若領も「幸若大夫知行高」として幕府領に準じ福井藩「当分取締所」となったが、明治2年はまだ支配権は残り年貢徴収を行っていた。しかしこの年は凶作で多くの未進があった。

明治3年2月ついに知行地の上地が命じられ支配権を失うことになった。西田中村の三給状態と朝日村の幸若二給は消滅し一本化するとともに、福井藩の郷―里―村の組織に組み入れられ元幸若三家村役人の中から、西田中村長に辻嘉左衛門、朝日村長に佐々木喜兵衛が選ばれた。

(2)東京移住と屋敷地処分

明治3年12月本保県が成立すると、旧幕府領とともに本保県管轄となり、年貢は明治3年分より本保県が徴収するようになった(辻嘉左衛門家文書『町誌』資1)。西田中村にあって上地された幸若諸家の屋敷地(1町3反2畝20歩)は明治4年8月、118円3歩2朱で売却処分されている。敦賀の幸若の屋敷の上地は明治3年9月となっている。幸若3家の当主らは明治3年中には東京へ移って幸若支配は終わりをつげたのである。

270年間一度も代わらず西田中村を支配した影響力の最たるものといえば、その結果知行地の西田中村が一種の町的様相を帯びるようになり、これが結果的には明治期の郡役所誘致につながり、各種県施設も設置されその後一貫して丹生郡の郡都としての役割を担うようになったことであろう。

朝日町誌編纂にあたり多くの地方(じかた)文書が調査されたが「幸若舞」または「幸若音曲」に関係したものは1点も見つからなかった。地方文書でみる限り江戸時代には当地方から幸若舞は完全に姿を消していたのである(幸若各家には幸若音曲が受け継がれていたとしても)。

幸若音曲発祥の地碑

※本文は、朝日町誌編纂委員会 編『朝日町誌』通史編 2003年 より引用・一部改変したものである。