1 有形文化財一覧(県指定以上)

(1)重要文化財(建造物)

| 指定 区分 |

種 別 | 名 称 | 時 代 | 地区 | 指定年月日 |

|---|---|---|---|---|---|

| 国 | 建造物 | 相木家住宅 | 江戸中期 (江戸後期改築) |

小曽原 | 昭和44年12月18日 |

| 国 | 建造物 | 石造 九重塔 | 鎌倉時代末期 元亨3(1323)年 |

大谷寺 | 昭和32年2月19日 |

| 県 | 建造物 | 劔 神 社 本 殿 | 江戸時代初期 | 織田 | 昭和54年2月6日 |

| 県 | 建造物 | 劔 神 社 摂 社 織 田 神 社 |

室町時代 | 織田 | 昭和46年4月16日 |

(2)重要文化財(美術工芸)

| 指定 区分 |

種 別 | 名 称 | 時 代 | 地区 | 指定年月日 |

|---|---|---|---|---|---|

| 国宝 | 工芸品 | 梵鐘 | 奈良時代 | 織田 | 昭和31年6月28日 |

| 国 | 彫 刻 | 木造 阿弥陀如来坐像 | 平安時代中期 | 天王 | 昭和48年6月6日 |

| 木造 阿弥陀如来坐像 | 平安時代後期 | 天王 | 昭和48年6月6日 | ||

| 木造 釈迦如来坐像 | 平安時代後期 | 天王 | 昭和48年6月6日 | ||

| 木造 菩薩形坐像 | 平安時代後期 | 天王 | 昭和48年6月6日 | ||

| 附 木造 光背一面 | 平安時代後期 | 天王 | 昭和48年6月6日 | ||

| 国 | 絵 画 | 絹本著色 八相涅槃図(重文) | 鎌倉時代 | 織田 | 昭和25年8月29日 |

| 附紙本墨書涅槃講式(断簡)1巻 | 鎌倉時代 | 織田 | 昭和25年8月29日 | ||

| 県 | 彫 刻 | 木造 大日如来坐像 | 鎌倉時代後期 | 内郡 | 昭和29年12月3日 |

| 県 | 彫 刻 | 木造 千手観音菩薩立像 | 鎌倉時代 | 朝日 | 昭和31年3月12日 |

| 県 | 彫 刻 | 木造 男神像 | 平安時代中期 | 佐々生 | 昭和44年4月1日 |

| 県 | 彫 刻 | 木造 正観音菩薩立像 | 鎌倉時代 | 内郡 | 昭和59年3月2日 |

| 県 | 彫 刻 | 木造 十一面観音菩薩坐像 | 平安時代後期 | 大谷寺 | 平成8年5月31日 |

| 木造 阿弥陀如来坐像 | 平安時代後期 | 大谷寺 | 平成8年5月31日 | ||

| 木造 聖観音菩薩坐像 | 平安時代後期 | 大谷寺 | 平成8年5月31日 | ||

| 木造 不動明王立像 | 平安時代後期 | 大谷寺 | 平成8年5月31日 | ||

| 木造 不動明王立像 | 平安時代後期 | 大谷寺 | 平成8年5月31日 | ||

| 木造 聖観音菩薩立像 | 平安時代末期 | 大谷寺 | 平成8年5月31日 | ||

| 銅造 阿弥陀如来坐像 | 鎌倉時代 | 大谷寺 | 平成8年5月31日 | ||

| 銅造 聖観音菩薩坐像 | 鎌倉時代 | 大谷寺 | 平成8年5月31日 | ||

| 県 | 彫 刻 | 木造 十一面女神坐像 | 鎌倉時代 | 天王 | 平成11年4月23日 |

| 県 | 絵 画 | 紙本著色 不動明王三尊像 | 鎌倉~南北朝時代 | 織田 | 昭和59年3月2日 |

| 県 | 書 籍 | 黄檗版一切経 | 江戸時代後期 | 上糸生 | 昭和59年3月2日 |

| 県 | 工芸品 | 密教法具金銅盤 | 平安時代 | 織田 | 昭和46年4月16日 |

| 県 | 古文書 | 劔神社文書 | 鎌倉時代~明治時代 | 織田 | 平成25年3月22日 |

| 県 | 古文書 | 越知神社文書 | 鎌倉時代~江戸時代 | 福井市 | 平成25年3月22日 |

(3)登録有形文化財(美術工芸品)

| 指定 区分 |

種 別 | 名 称 | 時 代 | 地区 | 指定年月日 |

|---|---|---|---|---|---|

| 国登録有形文化財 | 美術品 | 福井県陶磁器資料(水野九右衛門コレクション)1,642点 | 平安時代~昭和 | 小曽原 | 平成22年6月29日 |

| 国登録有形文化財 | 建造物 | 越前古窯博物館旧水野九右衛門家住宅(旧水野家住宅主屋) | 江戸時代(天保6年) | 小曽原 | 平成30年5月10日 |

(4)史跡名勝天然記念物

| 指定 区分 |

種 別 | 名 称 | 時 代 | 地区 | 指定年月日 |

|---|---|---|---|---|---|

| 県 | 史 跡 | 朝日山古墳群 | 古墳時代 | 朝日・内郡 | 昭和31年3月12日 |

| 県 | 史 跡 | 越知山山岳信仰跡 | 大谷寺 | 昭和48年5月1日 | |

| 県 | 史 跡 | 神明ヶ谷須恵器窯跡 | 平安前期 | 小曽原 | 昭和41年4月26日 |

2 有形文化財一覧(町指定)

(1)重要文化財(建造物)

| 指定 区分 |

種 別 | 名 称 | 時 代 | 地区 | 指定年月日 |

|---|---|---|---|---|---|

| 町 | 建造物 | 旧神前院護摩堂 | 江戸時代 | 織田 | 昭和62年11月1日 |

| 町 | 建造物 | 宝 篋 印 塔 | 南北朝時代 | 織田 | 平成元年4月20日 |

| 町 | 建造物 | 円山宝塔 | 南北朝時代 観応3(1352)年 |

大谷寺 | 平成3年3月6日 |

| 町 | 建造物 | 石造 多宝塔 | 南北朝時代 弘治3(1557)年 |

小倉 | 平成3年3月6日 |

| 町 | 建造物 | 八王子社 | 江戸後期 | 清水 | 平成14年6月11日 |

| 町 | 建造物 | かやり地蔵 | 室町時代後期 天文12(1543)年8月10日 |

天王 | 平成4年3月5日 |

(2)重要文化財(美術工芸)

| 指定 区分 |

種 別 | 名 称 | 時 代 | 地区 | 指定年月日 |

|---|---|---|---|---|---|

| 町 | 彫 刻 | 木造 不動明王立像 | 平安後期 | 牛越 | 平成8年3月1日 |

| 町 | 彫 刻 | 木造 男神坐像 | 中野 | 平成8年3月1日 | |

| 町 | 彫 刻 | 銅造 十一面観音坐像 | 鎌倉時代 | 大谷寺 | 平成8年3月1日 |

| 銅造 阿弥陀如来坐像 | 鎌倉時代 | 大谷寺 | 平成8年3月1日 | ||

| 銅造 聖観音坐像 | 鎌倉時代 | 大谷寺 | 平成8年3月1日 | ||

| 町 | 彫 刻 | 木造 地蔵菩薩立像 | 鎌倉時代 | 内郡 | 平成8年11月1日 |

| 木造 十一面観音立像 | 室町時代 | 内郡 | 平成8年11月1日 | ||

| 木造 多聞天立像 | 平安時代後期 | 内郡 | 平成8年11月1日 | ||

| 木造 広目天立像 | 平安時代後期 | 内郡 | 平成8年11月1日 | ||

| 町 | 彫 刻 | 十王堂諸仏群 | 江戸時代中期 元禄3(1690)年 |

大谷寺 | 平成11年12月27日 |

| 町 | 彫 刻 | 銅造 阿弥陀如来坐像 | 鎌倉時代 | 大谷寺 | 平成15年1月27日 |

| 銅造 不動明王坐像 | 鎌倉時代 | 大谷寺 | 平成15年1月27日 | ||

| 木造 十一面観音立像 | 鎌倉時代 | 大谷寺 | 平成15年1月27日 | ||

| 町 | 彫 刻 | 木造 不動明王立像 | 室町時代 | 朝日 | 平成16年12月21日 |

| 町 | 彫 刻 | 木造 蔵王権現立像 | 平安後期 | 大谷寺 | 平成16年12月21日 |

| 町 | 彫 刻 | 木造 毘沙門天立像 | 平安中期 | 大谷寺 | 平成16年12月21日 |

| 町 | 彫 刻 | 米ノ日吉神社の神像 | 平安時代 | 米ノ | 平成9年6月11日 |

| 町 | 絵 画 | 泰澄大師御本尊感得図 | 南北朝時代 李朝期 |

大谷寺 | 平成14年6月11日 |

| 町 | 絵画・工芸品など | 大谷寺 所蔵近世文化財 |

江戸時代 | 大谷寺 | 平成16年12月21日 |

| 町 | 工芸品 | 神輿 (1対) | 江戸時代中期 | 織田 | 昭和53年2月17日 |

| 町 | 工芸品 | 獅子頭 | 江戸時代初期 | 織田 | 昭和53年2月17日 |

| 町 | 工芸品 | 梵鐘 | 江戸時代中期 | 朝日 | 平成3年3月6日 |

| 町 | 考古資料 | 三筋壷 | 平安時代末期 | 織田 | 昭和51年11月3日 |

| 町 | 考古資料 | 栃川縄文遺跡出土品 | 縄文中期~後期 | 織田 | 平成4年3月5日 |

| 町 | 考古資料 | 「出雲」墨書土器 | 平安時代前期 | 織田 | 平成16年12月21日 |

(3)史跡名勝天然記念物

| 指定 区分 |

種 別 | 名 称 | 時 代 | 地区 | 指定年月日 |

|---|---|---|---|---|---|

| 町 | 史 跡 | 江波経塚群 | 鎌倉時代前期 | 江波 | 昭和51年11月3日 |

| 町 | 史 跡 | 江波横穴墓群 | 江波 | 昭和51年11月3日 | |

| 町 | 史 跡 | 岩本観音 | 江戸時代 | 江波 | 昭和51年11月3日 |

| 町 | 史 跡 | 蝉丸の墓 | 江戸時代 | 陶の谷 | 昭和51年11月3日 |

| 町 | 史 跡 | 蝉丸の池 | 舟場 | 昭和51年11月3日 | |

| 町 | 史 跡 | 上長佐須恵器窯跡 | 平安時代前期 | 小曽原 | 昭和51年11月3日 |

| 町 | 史 跡 | 八王子山古墳 | 奈良時代(飛鳥時代) | 佐々生・岩開 | 平成4年3月5日 |

| 町 | 史 跡 | 旧龍生寺幸若関係墓所 | 江戸時代 | 佐々生 | 平成4年3月5日 |

| 町 | 史 跡 | 郡栄塚古墳 | 古墳時代中期 | 内郡 | 平成4年3月5日 |

| 町 | 史 跡 | 栃川尼公墓所 | 江戸時代 | 栃川 | 平成4年3月5日 |

| 町 | 史 跡 | 句碑千鳥塚(以哉師塚) | 江戸時代 | 気比庄 | 平成4年3月5日 |

| 町 | 史 跡 | 厨1号洞穴 | 弥生後期~古墳時代 | 厨 | 平成9年6月11日 |

| 町 | 史 跡 | 岳ケ谷窯跡 | 室町~江戸時代 | 平等 | 平成3年4月19日 |

| 町 | 史 跡 | 四門遺跡 | 室町時代 | 織田 | 平成3年4月19日 |

| 町 | 史 跡 | 小粕窯跡 | 7c末~8c初 | 織田 | 平成6年6月28日 |

| 町 | 史 跡 | 古墳2号 | 古墳時代 | 中 | 平成14年5月16日 |

| 町 | 史 跡 | 古墳3号 | 古墳時代 | 中 | 平成14年5月16日 |

| 町 | 史 跡 | 古墳4号 | 古墳時代 | 中 | 平成14年5月16日 |

| 町 | 史 跡 | 古墳7号 | 古墳時代 | 中 | 平成14年5月16日 |

| 町 | 史 跡 | 古墳8号 | 古墳時代 | 中 | 平成14年5月16日 |

| 町 | 史 跡 | 恙 ケ 谷 遺 跡 | 江戸時代初期 | 上戸 | 平成元年4月20日 |

| 町 | 史 跡 | 古墳1号 | 古墳時代 | 中 | 昭和51年6月1日 |

| 町 | 史 跡 | 古墳5号 | 古墳時代 | 中 | 昭和51年6月1日 |

| 町 | 史 跡 | 古墳6号 | 古墳時代 | 中 | 昭和51年6月1日 |

| 町 | 史 跡 | 古墳9号 | 古墳時代 | 中 | 昭和51年6月1日 |

| 町 | 史 跡 | 古墳10号 | 古墳時代 | 中 | 昭和51年6月1日 |

| 町 | 史 跡 | 古墳11号 | 古墳時代 | 中 | 昭和51年6月1日 |

| 町 | 史 跡 | 古墳12号 | 古墳時代 | 織田 | 昭和51年6月1日 |

| 町 | 史 跡 | 古墳13号 | 古墳時代 | 織田 | 昭和51年6月1日 |

| 町 | 史 跡 | 古墳14号 | 古墳時代 | 織田 | 昭和51年6月1日 |

| 町 | 史 跡 | 古墳15号 | 古墳時代 | 織田 | 昭和51年6月1日 |

| 町 | 史 跡 | 古墳16号 | 古墳時代 | 中 | 昭和51年6月1日 |

| 町 | 史 跡 | 古墳17号 | 古墳時代 | 中 | 昭和51年6月1日 |

| 町 | 史 跡 | 古墳18号 | 古墳時代 | 中 | 昭和51年6月1日 |

| 町 | 史 跡 | 古墳19号 | 古墳時代 | 中 | 昭和51年6月1日 |

| 町 | 史 跡 | 古墳20号 | 古墳時代 | 中 | 昭和51年6月1日 |

| 町 | 史 跡 | 古墳21号 | 古墳時代 | 中 | 昭和51年6月1日 |

| 町 | 史 跡 | 古墳22号 | 古墳時代 | 中 | 昭和51年6月1日 |

| 町 | 史 跡 | 古墳23号 | 古墳時代 | 中 | 昭和51年6月1日 |

| 町 | 史 跡 | 古墳24号 | 古墳時代 | 中 | 昭和51年6月1日 |

| 町 | 史 跡 | 古墳25号 | 古墳時代 | 中 | 昭和51年6月1日 |

| 町 | 史 跡 | 鎌坂窯跡 | 奈良時代 | 織田 | 昭和51年6月1日 |

| 町 | 史 跡 | 木松郎窯跡 | 鎌倉時代 | 平等 | 昭和51年7月1日 |

| 町 | 史 跡 | 城ケ谷窯跡 | 鎌倉時代 | 平等 | 昭和51年7月1日 |

| 町 | 史 跡 | 大竃屋窯跡 | 室町~江戸時代 | 平等 | 昭和51年7月1日 |

| 町 | 史 跡 | 北釜屋甕墓 | 年代不詳 | 平等 | 昭和51年7月1日 |

| 町 | 史 跡 | 三床山城跡 | 南北朝~戦国時代 | 佐々生 | 平成26年3月26日 |

| 町 | 名 勝 (宮崎八景) |

越前陶芸村 | 小曽原 | 昭和51年11月3日 | |

| 町 | 名 勝 (宮崎八景) |

学校自然公園 | 江波 | 昭和51年11月3日 | |

| 町 | 名 勝 (宮崎八景) |

金刀比羅山宮 (大溜・横崖含) |

小曽原 | 昭和51年11月3日 | |

| 町 | 名 勝 (宮崎八景) |

子安観音(上山) | 樫津 | 昭和51年11月3日 | |

| 町 | 名 勝 (宮崎八景) |

八田ダム(蛇ヶ池含) | 八田 | 昭和51年11月3日 | |

| 町 | 名 勝 (宮崎八景) |

広野峡 | 広野 | 昭和51年11月3日 | |

| 町 | 名 勝 (宮崎八景) |

七尾七谷(長岡山) | 蝉口 | 昭和51年11月3日 | |

| 町 | 名 勝 (宮崎八景) |

花みずき通り | 江波 | 昭和51年11月3日 | |

| 町 | 名 勝 | 四伝説物語 | 小曽原 | 昭和51年11月3日 | |

| 町 | 名 勝 | 若須岳 | 熊谷 | 昭和51年11月3日 | |

| 町 | 名 勝 | 須恵器の丘遊歩道 | 小曽原 | 昭和51年11月3日 | |

| 町 | 名 勝 | 蛍ヶ宮 | 八田 | 昭和51年11月3日 | |

| 町 | 名 勝 | 陶の谷駅跡 | 蝉口 | 昭和51年11月3日 | |

| 町 | 名 勝 | 寺山山頂 | 蝉口 | 昭和51年11月3日 | |

| 町 | 名 勝 | 水上山 | 小曽原 | 昭和51年11月3日 | |

| 町 | 天然記念物 | 欅 | 堤 | 昭和57年5月1日 | |

| 町 | 天然記念物 | 榊 | 三崎 | 平成元年4月20日 | |

| 町 | 天然記念物 | 樫 群 | 上山中 | 平成元年4月20日 | |

| 町 | 天然記念物 | 米ノ日吉神社の椿 | 米ノ | 平成10年7月8日 | |

| 町 | 天然記念物 | 厨八幡宮の森 | 厨 | 平成10年7月8日 | |

| 町 | 天然記念物 | 大樟 劔神社のタブノキ | 大樟 | 平成10年7月8日 | |

| 町 | 天然記念物 | 玉川加茂神社のイチョウ | 玉川 | 平成10年7月8日 | |

| 町 | 天然記念物 (史 跡) |

八幡谷二本杉 | 八田 | 昭和51年11月3日 | |

| 町 | 天然記念物 | 大さざんか | 小曽原 | 昭和51年11月3日 | |

| 町 | 天然記念物 | 大けやき | 小曽原 | 昭和51年11月3日 | |

| 町 | 天然記念物 | 神ふじ | 江波 | 昭和51年11月3日 | |

| 町 | 天然記念物 | 大つが | 樫津 | 昭和51年11月3日 | |

| 町 | 天然記念物 | 大かつら | 八田 | 昭和51年11月3日 | |

| 町 | 天然記念物 | 千足杉 | 寺 | 昭和51年11月3日 | |

| 町 | 天然記念物 | 枝垂桜 | 蝉口 | 昭和51年11月3日 | |

| 町 | 天然記念物 | 越知山頂ブナ原生林 | 大谷寺 | 平成8年3月1日 |

(4)有形民俗文化財

| 指定 区分 |

種 別 | 名 称 | 時 代 | 地区 | 指定年月日 |

|---|---|---|---|---|---|

| 町 | 有形民俗 | 算額 | 江戸時代後期、文化4(1807)年、明治12(1879)年 | 朝日 | 平成3年3月6日 |

3 建造物

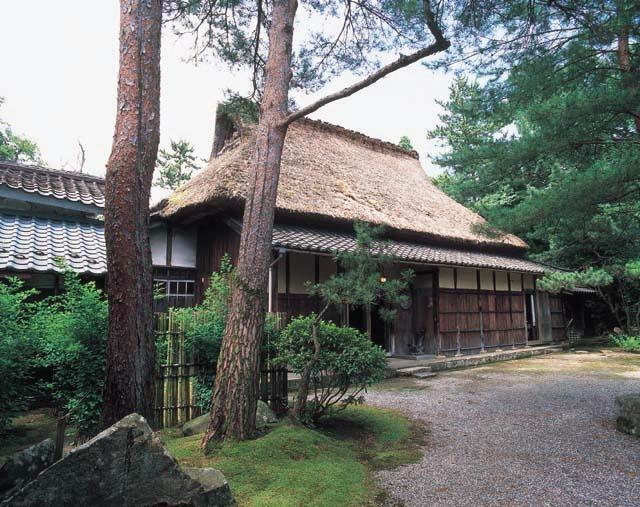

(1)相木家住宅(国重要文化財) 小曽原区

相木氏はもともと朝倉氏の一族であったが、天文年間の頃、信州に移り、甲斐武田氏の武将となったという。しかし武田勝頼に殉死し、その遺族は先祖の地に戻り、近世には代々庄屋を勤め、苗字帯刀を許された旧家である。

相木家住宅は小曽原にたつ入母屋造茅葺平入の建物である。当初の間取りは前面に土座・土間、土間の一角にはウマヤが設けられ、背面にカミナカマ・シモナカマと上段の間が設けられていた。昭和まで住居として使用されていたため、増築部分はあるが、正面外観は江戸末期の姿に復旧されている。

地元では元々の名字の呼び方である「あいのき」から「相ノ木邸」と呼ばれ、親しまれている。昭和44年に国の重要文化財に指定された。

相木家住宅

※本文は、重要文化財相木家住宅修理委員会『重要文化財相木家住宅修理工事報告』1973年、福井県教育委員会「福井県の文化財ホームページ」より引用・一部改変したものである。

(2)八王子社(町指定) 清水区

社殿は、桁行3間(5.67m)、梁間3間(4.72m)、正面に1間(2.365m)の向拝が付き、背面に半間幅(93.3㎝)の祭壇部が張り出している。屋根は入母屋造(いりもやづくり)、茅葺(かやぶき)、平側に入り口をもつ平入(ひらいり)の建築である。

この社には棟札が残されている。それによると、建立は文政7年(1824)で、棟梁福井住の芦田久兵衛知景や世話人重里藤右衛門の名が見える。明治以降の改修は認められるが、外回りの柱や板壁の風蝕の度合い、組物の斗や肘木の形態、拳鼻(こぶしばな)の形状、蟇股(かえるまた)の形式などは当時の様相を呈している。

この社殿は方3間を基本とする小規模な神社建築であるが、左記の特徴、特色を指摘することができる。

1 神社建築は人がお参りする拝殿とご神体を安置する本殿の建物からなるのがもっとも一般的であるが、当社殿は拝所と祭壇部がひとつの建物におさまっており、簡略形といえる。当建築はこうした神社建築の簡略形がみられる江戸時代までさかのぼる数少ない県内の現存例である。

2 茅葺の社殿で、きわめて数少ない例といえる。

3 各部に江戸末の時代性を留めており、意匠的にも繊細で見応えがある。

平成30年、屋根の保護のために覆屋が設置され、現在は軒下からだけ茅葺を見ることができる。

八王子社

※本文は、朝日町誌編纂委員会 編『朝日町誌』通史編2 2004年 より引用・一部改変したものである。

(3)かやり地蔵(町指定) 天王区

旧糸生街道、通称天王坂(越知山参詣街道)を天王側から少し登った所に、横250㎝、縦180㎝の岩石(安山岩)が鞘堂のなかに納められている。岩石には横160㎝、縦55㎝のくぼみがあり、そのなかには6体の磨崖仏が陽刻されている。それぞれ頭光があり、このうち1体には身光もある。銘文から天文12年(1543)8月10日と読める。この道筋には他に3体の地蔵尊があり、往時の街道の様相をしのぶことができる。なお、この岩石が現在地より上の旧道から転落して逆転しているために「かやり地蔵」の名がある。

かやり地蔵

※本文は、朝日町誌編纂委員会 編『朝日町誌』通史編2 2004年 より引用・一部改変したものである。

4 美術工芸

(1)木造 大日如来坐像(県指定) 内郡区

檜材、寄木造、彫眼、黒漆。本像は頭上に宝冠を戴き、智拳印を結び、条帛、裳をまとい結跏趺坐する。金剛界の大日如来坐像である。頭体の躯幹部は前後二材矧ぎとし、内刳を施す。背部の材は前面の材の3分の1程の厚さのものである。躯幹部の材と両膝奥の材は平安時代後期の残欠で、これに智拳印を結ぶ両手と膝の材を寄せて像を造立している。膝は左右上前の4材を箱形に寄せて彫出し、下腹前に矧寄せているもので、通常の寄木の構造とは異なった手法がとられている。

彫出の刀法は誠に素朴で、衣文線のごときは、絵画における輪郭線的な役割のものであるが、それでいて像容は、内容感に富み森厳な赴きも感ぜられるのは、頭体の主要部が平安時代の残欠であるからであると思われる。

胎内には「奉造立御像等覚寺純慶戒律沙門元禄八乙亥年九月吉日 木代丹生郡内郡村善兵衛云々」などと墨書銘があるので、像は平安時代後期の残欠に、両手や膝の材を寄せて元禄8年(1695)に再び造立した像であることが知られる。

像表の素朴な刀法は全像表の調子をそろえるために、平安時代に彫出された残欠の部分にも、衣文線が彫出されるなどの、素朴な刀法が加えられた。像高160.0㎝、膝張132.0㎝。

※本文は、朝日町誌編纂委員会 編『朝日町誌』通史編2 2004年 より引用・一部改変したものである。

(2)黄檗版一切経(県指定) 下糸生区

真宗大谷派の浄勝寺に所蔵されていて、全6,598巻(1,521冊)にものぼる膨大なものである。当寺の第13世、上野丹山(たんざん)(順藝)は東本願寺の命を受けて、文政9年(1826)から2か年を費やして黄檗(おうばく)宗の本山万福寺所蔵の一切経のなかの誤りを正す作業をおこなった。照合する一切経は、京都の建仁寺所蔵の高麗(こうらい)版一切経で、この大事業には高倉学寮の才学の僧十余名が従事し、丹山がその監督にあった。

黄壁版とは鉄眼(1630~1682)が隠元(1592~1673)から与えられた明(みん)の万暦版(6,771巻)に、訓点を加え翻刻開版した大蔵経(2,103冊)のことである(国重要文化財)。丹山の照合した一切経が重要視されるのは、特にその事業が終った翌天保8年(1837)に、建仁寺とともに高麗版一切経が焼失してしまったためである。このことは東本願寺に大きな衝撃を与え、浄勝寺蔵経の万一の災害をおそれて、同年さらに一揃を本山に納めるよう命じている。再度の作業が終ったのは丹山没後の安政3年(1856)、子順尊の時であった。これは現在、京都府大谷大学図書館にある。浄勝寺一切経の目録は同大学の藤原教授らの手で作成されている。

各冊の綴目のところに3回校了と記し、最後のページには次のような照合を終えた年月日と氏名が記入されている。

文政十年丁亥夏六月十四日初校 来山

仝六月十六日再校 順尊

仝廿一日三校了 順藝

※本文は、朝日町誌編纂委員会 編『朝日町誌』通史編2 2004年 より引用・一部改変したものである。

(3)木造 不動明王立像(町指定) 牛越区

牛越の尾上神社は古くから安産の神として信仰があり、福井藩主から諸役御免と高一石を与えられていた。社は往昔、字尾ノ上にあったが、享保年間に字上ノ山(現在地の少し下)に移した。やがて村民の意により再び尾ノ上に移された。明治19年11月18日の暴風により破損したので、現在地に遷座した。地元では祀られている木造不動明王立像は泰澄の作と伝えられ、特に安産の霊験が著しいという。

本殿には数枚の木札(祈禱)が現存する。そのなかで古いのは元禄8年(1695)の「奉修不動供請願如意守所」で、その願主は「気比庄村杉本」とある。また、明治3年の「奉修産土大神氏子守護所」の木札には「別当丹生郡小羽村平岡山福昌院祈所」とあり、早くから広い範囲の信仰圏を有していた。当区の古老、永当次右衛門翁によれば、明治以降に火産(ほむすび)霊神を祀ったとのことである。

平成8年1月に調査した丸山尚一氏は以下のような見解を示した。

不動明王立像は平安時代の作で、たぶん大谷寺蔵国指定木造不動明王立像と同じく中央の影響のものと同一人の作であろう。したがって大谷寺文化圏の一仏像と考えることができる。巻髪で弁髪を垂らし、左手に羂索を、右手に剣を持って立つ像だが、緊張感のある体躯に穏やかな表情をのぞかせる点が大谷寺のそれと似ている。図像的に大変良く、背面も豊かである。巻いた髪が一部で削られていて、その部分をあとに削りだしている。鼻もそのとき削りだしている。耳も同じく手を加えている。目は補修のとき入れたもので、漆も後の時代のもの。台座は江戸時代の作である。

銘はなく、材質は檜の一木造りで耳後ろの線で前後を割り矧ぎ、両肩左手首、右上肘半ば、右前肘半ば、右手首など小材を矧付る。玉眼は後補、左手首先や右手上肘以下も後補である。像高90.2㎝。

※本文は、朝日町誌編纂委員会 編『朝日町誌』通史編2 2004年 より引用・一部改変したものである。

(4)木造 男神坐像(町指定) 中野区

小白山神社は、もと越知山大谷寺の末社であった。越知山が小白山を祀っていたことは「越知神社文書」に、正和3年(1324)の「小白山御供下行次第」からわかるが、同文書の正和4年の「本馬上免田売渡状」および文保元年(1317)の「法華八講会差定状」に「小白山別当大法師」などとあり、別当職が設けられる程であった。

本像は冠をつけ、襟の低い袍を着て、胸前で拱手(きょうしゅ)し坐する像である。両手を袖口から出し、右足を見せるのが珍しい。檜の一木丸彫りで、左目や右顎などに白土、唇に朱、冠・袍に黒漆が残る。

小白山神社は文化3年(1806)北東山麓に建っていたが、その年に村の大火で村とともに社殿も焼失したので、現在地に再建したと伝えられている。近年、神社を改築した時に古い束柱が発見され、「文化七年午二月院主義道 公文所義運」の墨書が認められた。像高44.5㎝。

※本文は、朝日町誌編纂委員会 編『朝日町誌』通史編2 2004年 より引用・一部改変したものである。

(5)木造 地蔵菩薩立像(町指定) 内郡

右手は体側に垂下し、左手に摩尼宝珠をうけ、袖長の衲衣を着けて立つ声聞形の像で、欅の一木より全像容を丸彫りする。内刳なし。像容完好。像高131.0㎝。

※本文は、朝日町誌編纂委員会 編『朝日町誌』通史編2 2004年 より引用・一部改変したものである。

(6)木造 十一面観世音菩薩立像(町指定) 内郡

頭上に十一面の化仏面をいただき、腰を左にわずかにひねって立つ。頭体の躯幹部は前後2材矧ぎ、両肩口で左右の両手を各矧ぐ。内刳あり、刀法は素朴。像高165.0㎝。

※本文は、朝日町誌編纂委員会 編『朝日町誌』通史編2 2004年 より引用・一部改変したものである。

(7)木造 広目天立像と多聞天立像(町指定) 内郡

広目天像は左手腰、右手に金剛杵を執る。多聞天像は左手に宝塔、右手に矟(ほこ)を執る。像容は完好であるが、両像ともに像表に紙を貼り、粗悪な砥粉・彩色を厚く塗っいたが、平成16年度におこなわれた大規模な修理により本来の色味を取り戻している。その修理の際に、過去の修理時に頭部が入り替わっていたことが判明した。像高は広目天像160.0㎝、多聞天像157.0㎝。ともに平安時代の制作と考えられている。

※本文は、朝日町誌編纂委員会 編『朝日町誌』通史編2 2004年 より引用・一部改変したものである。

(8)木造 十王堂諸仏群(町指定) 大谷寺

もともと大谷寺の背後、元越知山山頂に建てられた十王堂内に存在した。道服を着た木造の十王(秦広王・初江王・宋帝王・五官王・閻魔(えんま)王・変成(へんじょう)王・太山王・平等王・都市王・五道転輪王)像が完全にそろっている。また、この十王の本地仏である釈迦如来・地蔵菩薩・観世音菩薩・弥勅菩薩など十軀の仏・菩薩、亡者・冥司などの像もそろっている。

亡者は冥土へいく際、初七日までは秦広王のもとへ、二七(にしち)日までは初江王へ、三七(さんしち)日までは宋帝王のもとへと、順次各王のもとに赴き、罪業を裁断される。そのときの亡者の罪業が軽減されたように、本地仏の加護を願う遺族の具体的な活動をうかがうことができるように祀られているもので、諸像の配置は当時の十王信仰における民俗資料であり、十王信仰の歴史資料として極めて貴重である。

記録によると、諸像は元禄3年(1690)の制作とみられるが、福井県では十王が遺存しているのは、越前市朽飯町の八幡神社と福井市東河原の八幡神社のみで、その数は少ない。

※本文は、朝日町誌編纂委員会 編『朝日町誌』通史編2 2004年 より引用・一部改変したものである。

(9)泰澄大師御本尊感得図(町指定) 大谷寺

大谷寺に伝えられた泰澄大師が観音菩薩を感得する図といわれる。蓮糸で織られた蓮布に描かれたという伝承もあることから、蓮糸曼荼羅(まんだら)ともいう。文化庁の調査報告書(昭和47年3月)には「楊柳観音像(麻布着色、縦148㎝、横157㎝)の大幅は珍しい麻地に衣文線、赤や白の絵の具で淡彩、異色に富む画風は、おそらく朝鮮李朝頃の制作と考えられよう」とある。

本尊は、朱布の化仏(けぶつ)を一体正面に付け、朱色の花や冠帯で飾られた宝冠を頂き、左膝を両手で抱き、正面を向いて岩上に坐す上半身が如来形の珍しい観音菩薩である。この図には高麗仏画の特色である金彩の円文や文様は見られないが、着衣は衲衣(のうえ)を偏袒右肩にまとい、右腕には覆肩衣という衣を覆っている。衣の内側腹部には、僧祇支とそれを締める結紐が見える。下半身には裙をまとう。着衣は高麗仏画に見られる服制そのものである。これらのことから日本の仏画ではみられない特色がある。

このように朝鮮の画工によって描かれたものと推測され、この種の図は福井県では唯一のものといわれ、貴重なものである。

地元では「泰澄大師観音御本尊感得の図」として古くから語り伝えられている。「越知山大谷寺什物改帳」の二乗院性海法印代の什物には「観音絵像大幅兆伝主之筆」とあり、本図を指すとみられている(『朝日町誌』資料編2)。

※本文は、朝日町誌編纂委員会 編『朝日町誌』通史編2 2004年 より引用・一部改変したものである。

(10)神像(町指定) 米ノ区

男神像1躯、女神像2躯、不明2躯の5躯がある。すべて檜の一材から全身を彫出し、内刳は施されていない。保存状態が悪く風化が激しいが、平安時代の穏やかさが感じされる。平安時代後期の制作とみられる。

※本文は、越前町織田文化歴史館『越前町織田文化歴史館 平成17年度企画展覧会図録 越前町の神仏』2005年 より引用・一部改変したものである。

5 史跡名勝天然記念物

(1)越知山山岳信仰跡(県指定) 大谷寺区

標高612.8mの越知山は、平泉寺・豊原寺とともに白山信仰山岳宗教の一拠点で開創は古く、文武天皇2年(698)で、泰澄開基と伝える。泰澄による山岳信仰は次第に山麓に定着、村落として形成されたのが現在の山下諸村である。

平安時代には越知山三宮は、天台宗山門派系の高僧・修験者によって霊山として繁栄し、真言系も加わり、越知山山岳信仰の体系が完成した。仏教修験の道場として、また領主・武家など多くの参拝者でにぎわい、峰頂に三所権現を創し、本地垂迹(ほんちすいじゃく)思想から各々本地仏を安置した。

山頂には本殿、5間四方の欅材で福井藩主寄進といわれる拝殿、一段低い所に室堂、護摩堂、大師堂、千体地蔵堂、奥の院、別山堂がある。山中には泰澄が越知山修行のとき、密教法具の独鈷(とっこ)をもって岩を突きさし、水が湧き出た泉と伝えられている独鈷水をはじめ、殿池・神供水などがある。

明治初年には山頂から願文のある瓦経が発見された。現在は越前町北西の飛地にあり、越知神社の社地は25,487㎡と山林は525,927㎡となっている。

越知山山岳信仰跡

※本文は、朝日町誌編纂委員会 編『朝日町誌』通史編2 2004年 より引用・一部改変したものである。

(2)岩本観音(町指定) 江波区

個人住宅横の露出した岩盤東面に、観音像11体(高さ2尺6寸、幅9寸)が彫られている。地元では「岩本観音」と呼ぶ。福井県内に線刻の磨崖仏はいくつかあるが、レリーフ風の仏はここだけで、江戸時代前期~中期の制作と推定されている。

「史蹟名勝天然記念物書類綴」には、次のような伝説が収録されている。

岩本観音ハ、本村江波ノ木下茂平ガ元禄十一年(1698)ニ彫刻シタモノデアッテ、茂平ハ始メ江戸ニ於テ医術開業ヲナシ、少ナカラザル蓄財ヲ見タルガ晩年盲目トナリタルニヨリ、遂ニ黄金製ノ観音ノ像ヲ奉持シテ帰国シ、前記岩本観音ノ傍ニ一宇ヲ建設シ其ノ中ニ安置シタルガ後、故アリテ仝郡織田村織田森崎新兵衛方へ預ケ入レ、遂ニ今日ニ及ベリ。現今仝人所管ニ係ル新兵衛観音即チ之ナリ。尚、木下茂平ハ元禄十一年八月七日死亡、釈了善ト云フ。

岩本観音

※本文は、宮崎村誌編さん委員会 編『宮崎村誌』別巻 宮崎村役場 1987年 より引用・一部改変したものである。