1 潟湖と越(コシ)

(1)潟は語る

大陸から人々が渡来する場合、あるいは日本列島の諸地域間で海や河川を利用して交通や交易・交流する場合、港の重要性はいうまでもない。一般的に良港といえば、函館・横浜・神戸・長崎などを頭に描きやすいが、それらは近世以降に大規模に利用されたところで、古代における良港とは異なる。

日本沿岸を展望して気づくのは、海岸沿いに潟や湖が多いことだ。たいがいの潟湖は海岸とのあいだを砂丘で隔てられ、そのわずかな距離に水路や川の存在が推定される程度である。長年のあいだ潟へ流入する河川からの土砂や、季節風の影響で姿を埋没したものも少なくない。

『出雲国風土記』の佐太(さだ)水海や神門(ごうど)水海は陸化した例であろう。人為的な埋め立てで消滅した場合もある。たえず船が出入りするには土砂浚えなどの人的整備が必要で、自然のままでは潟湖は海岸から分断された状態になってしまう。潟湖の面影を追うのは困難だが、かつては海・川・砂堤・潟・港が一体化する潟港が、日本海沿岸に展開していたのである。

北から代表的な潟湖をあげる。東北では青森県の十三湖、秋田県の八郎湖である。十三湖は現存するが、八郎潟として知られる八郎湖は大規模な干拓工事で大部分が埋められた。山形県の庄内平野にも時期により大きさや性質は異なるものの、潟湖(酒田)の存在がうかがえた。北陸では新潟県の福島潟・鳥屋野潟、富山県の十二町潟・放生津潟、石川県の邑知潟・河北潟・加賀三湖(今江潟・木場潟・柴山潟)、福井県では三国潟・敦賀潟・三方五湖などが知られる。敦賀潟は3つの入江が復元できるが、敦賀湾の西に流入する井の口川を少し遡ったところに、沼状の地形(現在は貯木場)がありかつては潟湖の一部であった。

その西の近畿北部では京都府の竹野湖や離湖があり、いまでも湖として残っている。兵庫県豊岡市出石町は新羅系渡来集団の天日槍伝説地として名高いが、豊岡入江湖と呼ばれる潟状の地形が復元されている。山陰では鳥取県の湖山池や東郷池、島根県の神西潟・波根潟・幡竜湖がある。規模の大きい中海や宍道湖もその例に含まれる。九州では福岡県の鴻臚館(こうろかん)跡にある大濠公園あたりで池状の地形と古い川筋が発見されたことから潟湖と考えられている。

このような潟湖は日本海沿岸に多く、太平洋沿岸に少ない。その地理的条件の違いによるところが大きく、日本海沿岸を襲う強烈な季節風と継続的な荒波が良好な潟湖をつくりあげた。また海から船を守ることもその役割としてあった。潟は海から安全に船の入ることのできる地形で、人間にたとえると口が海、胃が潟湖、喉が川や水路にあたる。いわば潟港は歴史上、交易・交流の拠点として最適なのであった。

(2)コシの海

『万葉集』から日本海沿岸で海のつく地名を拾うと、飫宇(おう)の海、三方の海、羽昨の海、珠洲の海、奈呉の海、布勢の海、越の海があがる。飫宇の海は宍道湖に隣接する中海のことで、水道を通して日本海と往来できる内海でもあった。三方の海は若狭にある三方五湖のひとつで、最も南に位置する淡水湖である。羽咋の海は邑知潟のことで、かつては広大な潟湖であった。能登の海は能登島あたりの湾内の海とみる説がある。奈呉の海は放生津潟と呼ばれる入江で、布勢の海は十二町潟に名残をとどめる潟湖であった。

越の海については北陸全体の海と見られがちだが、歌語としては必ずしもそうではない。

越の海の 角鹿の浜ゆ 大船に 真梶貫おろし……わが漕ぎ行けば 丈夫の 手結が浦に……(『万葉集』巻第3 366番)

笠金村が船旅での旅愁をうたった歌で、越前の敦賀から越前国府に赴いたときの作とみられる。角鹿の浜や手結が浦は敦賀湾内の地名であるから、北陸全体の海というより限定された範囲で用いられている。

このように海がつく地名の多くは、陸地の懐に抱かれた入り込んだ湾や入江、外海から砂丘で隔てられた潟湖を共通項としている。自然の良港としての入江や潟湖が、万葉の海とほぼ一致するのである。つまり古代の人々は、活動の拠点とした身近な場所を海ととらえていた。

潟湖が注目されるのは、付近に大規模な遺跡が集中する点にある。その地域最大級の古墳が築かれ、大規模の集落跡が形成されることも少なくない。邑知潟と石川県羽咋市の吉崎・次場遺跡および寺家遺跡・滝大塚古墳、十二町潟と富山県氷見市の朝日長山古墳、柴山潟と石川県小松市の八日市地方遺跡、竹野湖と京都府京丹後市の神明山古墳(墳長190mの前方後円墳)、離湖と京都府京丹後市の網野銚子山古墳(墳長198mの前方後円墳)、東郷池と鳥取県湯梨浜町の長瀬高浜遺跡および北山1号墳、淀江潟と鳥取県米子市の角田遺跡・長者ヶ平古墳、中世における十三湖と十三湊の関係である。

とくに、大型古墳を築いた背景には農業以外の富や、国内外での交流・交易あるいは物資集積などの諸条件が想定できる。海に近い位置にある潟湖は大河川が接続するため、同時に河川網で内陸と連なり、市的な性格を兼ね備えることになる。

ただ、両者の関係の成立には、その背後や付近にそびえる特徴的な山の存在が必要条件となる。同じような規模の潟湖であっても、背後に目立った山の存在がなければ潟港としては発達しにくい。石川県の柴山潟は背後に白山を配するし、富山県の十二町潟は海上から見ると、石動山や二上山を目標とでき、放生津潟も遠くは立山、近くは二上山を目指して近づくことができる。鳥取県の伯耆大山も手前にひとまわり小さくした高麗山があり、ふたつが重なる延長線上に淀江潟があることもその深い関係性を示している。

こうした潟港と目立つ山との合致が交流・交易の拠点として発達する条件として必要であった。また、特徴的な山容や岬などの要所との位置関係で場所や漁場をさぐるとともに、山アテという航海術の発達にも重要であった。さらに、潟同士をつなぐ交通路には当然、船自体の技術発達とそれを操る海人たちの存在が欠かせない。なお、日本海沿岸の潟港への目印となる山は霊山であることが多い。それは海人や航海者たちによって信仰が高められた結果なのだろう。

(3)日本海を渡る船

日本海を船の視点から見てみる。福井県では三方湖に流入する鰣川のほとりに展開する若狭町の鳥浜貝塚に、縄文時代の丸木舟が埋没していた。三方五湖も潟湖のひとつで、日本海には日向湖と久久子湖がつながる。縄文時代には三方湖から久久子湖を経由して海に出ることもできた。海の丸木舟といえば、京都府舞鶴市の浦入遺跡のものが知られる。復元長約8mをはかる国内最大級の大型丸木舟で、浦入湾に面する海辺の遺跡であることから外洋船であった可能性が高い。

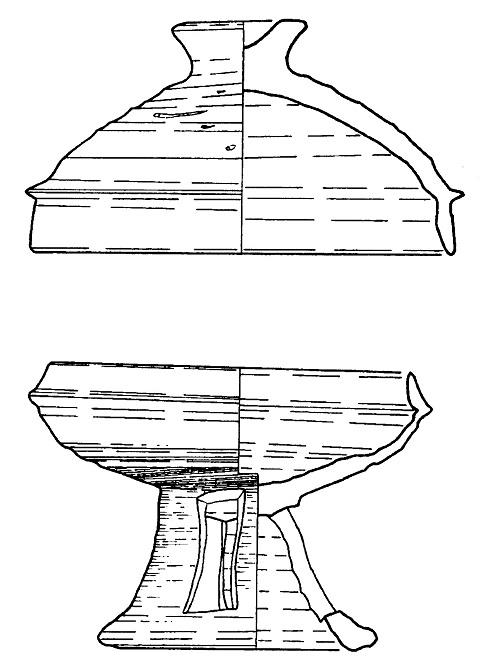

次に、準構造船を思わせる弥生時代中期の船の絵がある。福井県坂井市の三国潟ほとりの井向遺跡では、高さ55cmの流水文銅鐸が出土し、その一面にゴンドラ状の船3艘が鋳出された。船首と船尾が反りあがった船で、艫に舵取りが立ち、18名の漕手が見える。

古代中国の呉越水人社会で発達した船と関係づける見解もある。梁の宗懍があらわした『荊楚歳時記』には、5月5日に競渡(ボートレートのこと)をおこなうとあり、東南アジアのそれは雨乞い儀礼と関係があるとされる。

また、鳥取県淀江潟ほとりの角田遺跡出土の弥生土器には線描きの船の絵が描かれていた。中央に長い梯子をかけた高い建物があり、船はその建物に向かって進む。漕手は頭に長い羽根の飾りをつけ、前向きに擢を操る。その絵の背景には航海の目標としての伯誉大山や高麗山の存在が推測できる。角田遺跡の船は中国の銅鼓にみる船と羽人とのデザイン、島根県松江市美保神社の諸手船の操船方法との共通性も指摘されている。

京都府舞鶴市の北方10㎞の若狭湾上に浮かぶ冠島(別名、雄島)の雄島参りも参考になる。雄島参りは老人島神社の例大祭で、祭祀権を共有する大浦半島の人々が漁港から出て大漁旗をなびかせ、笛と太鼓で祭囃子をかなで島に上陸し、赤い幟を社殿に立てるのである。余談にはなるが、福井県敦賀市の気比神宮の総参祭も海の祭りとして知られる。総参祭は気比神宮の祭神、仲哀天皇が船で敦賀湾を渡り、同市の常宮神社の女神、神功皇后と逢瀬を楽しむことに由来している。

さらに、兵庫県豊岡市出石町の袴狭遺跡出土木製品の線刻画は重要な資料である。1枚の板に、舳先が高くせりあがった15艘の船が船団を組んで航海する様子が描かれる。絵の時期は弥生時代後期から古墳時代前期に比定できる。出石といえば先に触れたが、豊岡入江湖があり天日槍伝説地である。新羅王子の天日槍が但馬一宮の出石神社に祀られている。なお、近隣の若狭にも神功皇后の祖母とする菅竃由良度美(すがまゆらとみ)を祀る福井県美浜町の須可麻(すかま)神社が鎮座するように、神功皇后ゆかりの地は日本海沿岸に点在している。

天日槍伝説が示すように古くから豊岡入江湖を拠点とした対外交流が盛んで、おそらく渡来人もやって来ていて、沖合の風景がそのまま描かれたのかもしれない。かりに袴狭の船が古墳時代前期に限定できれば、記紀の説話である神功皇后の新羅出兵が思い浮かぶ。4世紀後葉の半島事情を踏まえると、じっさいに朝鮮半島に渡った軍船を描いたとも考えられる。

このように日本海沿岸の島や神社にまつわる行事や部分的に残る考古資料から、日本海を渡った船のイメージがしだいに明らかになってくる。

2 越(コシ)とは、その由来

(1)コシとは

日本海沿岸では潟港をベースに交流・交易のネットワークを発達させるが、その東部を占めるのが越地域だ。豪雪の影響でその西部よりも海への依存度が高く、東西に長い独自の文化を形成している。丹後・若狭であるタニワ世界を中央に置いた場合、東がコシ世界、西がイズモ世界となる。越と出雲との関係のなかでクローズアップされるのが、記紀に登場するヤマタノオロナやヤチホコノカミなどの神話である。

『古事記』では「高志の八俣の遠呂智」とあり、オロチの前にコシの名がつく。加えて出雲勢力が越の八口を平らげたという説話もある。コシについては諸説あるが、越を出雲内に求めるのではなく、日本海沿岸の東西を2分する政治勢力のコシとイズモの抗争を示したものと考えている。

また、『古事記』のなかに、出雲の八千矛神(大国主神の異名)が高志国の沼河比売に求婚しようとして高志へと幸行した内容の話がある。前者は抗争で、後者は婚姻との違いはあるが、日本海沿岸の西のイズモ世界、東のコシ世界という認識があったことを教えてくれる。

近年の考古学的な成果により、コシの独自性と出雲との密接な関係性が指摘できる。なかでも、弥生時代中期前葉には玉つくりや井戸などの技術が伝わり、とくに弥生時代後期にはイズモとの政治的なつながりが強く、四隅突出形墳丘墓を介した擬制的な関係も想定できる。小羽山30号墓出土のガラス製の管玉は丹後半島からもたされた点で、タニワ世界との関係も指摘されている。弥生土器をみると、北陸に南西部通有の後期的な土器様式が新潟県あたりまで広がり、コシのなかでも東西の地域性は顕著である。

文献史料でコシの領域を追う。まず、皇極天皇元年(642)の条に、近江と並んで「越」の名が見える。斉明天皇4年(658)の条には「越国守阿倍引田臣比羅夫」とある。それから国はつかないが、天武天皇11年(682)の条には「越の蝦夷伊高岐那」とある。これらが越国や越に関係する最新の記事である。そのあと越前国は成立するが、『日本書紀』持統天皇6年(692)条にある「越前国司白蛾を献れり」が初出で、それ以前の7世紀後葉に越前国は成立したようである。

つまり、越前国は642年以後、692年以前に成立し、少なくとも7世紀後半ころまでは越あるいは越国と呼ばれていた。一方、『日本書紀』のなかで越中と越後に関する最古の記事を追うと、越中国が大宝2年(702)、越後国が文武天皇元年(697)のときである。越前国の初出よりあとになるので、越国の分割時期を特定するうえでの参考にはならない。いずれにせよ、642年から692年までに分割が進んだとみられる。しかも、越前国の成立当初の領域は、現在の福井県北部と石川県全部を含んでいた。

それでは、分割以前の越国とは、どれくらいの領域であったのか。単純に越のつく越前・越中・越後は、その範囲に含まれる。のちに越前から分割した加賀・能登、越後から分割した佐渡も含む領域である。和銅元年(708)には越後国の出羽郡が出羽国として独立するため、小さくとも現在の山形県までがその範囲になるだろう。こうした事例を踏まえると、たとえ観念的であったとしても、コシ世界は日本海沿岸地域の東部、直線距離でいうと約500㎞に及ぶ広大な領域であったと考えられる。

(2)コシは島?

『古事記』『日本書紀』における国生み神話のなかでコシについて見てみよう。国生み神話とは、イザナキノ命とイザナミノ命の2柱の神がオノゴロ島でアメノヌボコという道具をつかい、島生みをしていく内容である。『古事記』によると、生み成した島は淡路島で、続いて伊予・隠岐・筑紫・壱岐・対馬・佐渡の島、最後に大倭の島で、合わせて大八島になった。しかも、8つのうち5つが日本海側の島である。日本海沿岸が重視された証であろうが、それだけではない。

『日本書紀』の本文には、大八洲のひとつに「越洲」が記されている。『日本書紀』の第1・6・8の一言にも「越洲」と出てくる。本州の一部であるはずの越が島なのかが疑問だが、どうもコシが独立した島として認識されていたことはたしかである。

なぜ、コシが島なのか。それは東部日本海地域独自の交通網と関係するだろう。北陸は海上交通の発達したところで、潟湖同士の密なネットワークが古くから形成されていた。その完成形態が北前船の航路といえるが、積雪の多い北陸では陸路より潟湖から潟湖へ、つまり港から港をつなぐ移動手段が主体であった。したがって、潟湖から潟湖への海上交通の発達が、あたかも島づたいに渡るかのような印象を受けたのだろう。洲の表現はコシ世界の東西に長い地域性と、独自に発達した潟港ネットワークを示しているのだ。

その後も北陸は瀬戸内海と並び、水運を重視した地域として認識されていた。『延喜式』「主税式」には諸国から都に物資を運ぶさいの運賃規定などを載せた箇所がある。すべての国は陸路の運賃を記すが、海路との併記がなされたのは北陸道・山陽道・南海道である。しかも、北陸道の場合は港の名前まで書かれ、海路に関する記述がどの地域より詳しいのである。宮都から北陸道の水運がいかに重要視されたかが分かる。

しかも、駅の場所にも特徴がある。山陽道や東海道の駅は若干内陸部を通るが、山陰道や北陸道は海岸線に沿って走っている。とくに、北陸道は陸上交通の駅と海上交通の港とが一緒になるケースが多い。加賀国の安宅駅、比楽駅、越中国の日理駅、越後国の水門駅などである。おそらく東部日本海沿岸の場合、冬の積雪期になると陸路が使えないので、駅と港の一体化が進んだのであろう。

(3)コシの由来

こうした認識のコシであったが、その名は何に由来するのか。越の漢字が先にあり、あとにコシに読み替えたという説がある。一方、コシの音(地名・氏族名など)が先にあり、そのあとに越の字をあてたとの説がある。宮都からはるばる山川を越してくるところとの意味合いからコシとする説は有力であるが、それは後者にもとづく見解となる。越前に居住する高(古)志という氏族と接したことからコシと称したとの説も、後者の立場からの見解である。ただ、越してくるという行動が国名となることについては違和感があるので、ここでは前者の見解をとることにする。

先の大八洲の表記をみると、淡路・筑紫・億岐・佐度・吉備子・対馬・壹岐とあり、国名や地名を2つか3つの漢字であてる。しかし、なぜか越だけが1字で、高志や古志と2字表記にしていない。余談になるが、渡来系氏族のひとつに秦氏があるが、日本ではハタビト・ハタウジ、中国ではシンジンと読むだろう。しかし、秦氏には始皇帝を出した秦の領域の秦人という意識があり、シンジンと読むことがアジアの共通認識であったはずだ。日本だけが別に読み替えるのは、エツをコシと読み替えたという理解への一助となろう。

なお、和銅6年(713)に地名をなるべくよい2文字表記にする法令が出ている。そのとき越は高志の字をあてた。しかし、そのあとに越国が分割されても、やはり越前・越中・越後のように越の字をそのまま用い、その後も盛んに使用している。古くから越の漢字の使い方があったため、無視できない状況があり、エツに込められた深い意味があったとみている。

3 中国の越と日本の越

(1)呉越と倭

エツからコシヘの読み替え説にもとづけば、エツの由来は対馬海流などの関係から中国に求めることを視野に入れたい。結論からいえば、東部日本海沿岸の越は中国南部のそれと関係が深い。中国のいわゆる江南とは、現在の江蘇省の一部と浙江省で、呉越でいえば越の領域にあたる。ゴエツ世界とは、春秋五覇のひとつ呉の割拠地域から、会稽に都した越の地域である。さらには、浙江省南部から福建省にかけて割拠した閩越の地域あたりで、呉の孫権が掌握しようとした台湾あたりまで含めた、江南から華南水域の古代世界である。

ゴエツ世界の特徴は稲を栽培し、漁撈活動に従事する文化に象徴される。考古学的に長江中・下流域といえば、中国で最も早く稲作がおこなわれた地域で、高度な長江文明の拠点となった地でもある。その一方で、船に乗り遠隔まで出かけ活躍し、南はベトナム、北は一時山東半島にも都を移したことがあるほど、南北に活発に移動する集団であった。

越人は日本列島に居住した倭人と共通点がある。倭人が中国古典に初見するのは1世紀、班固編纂の『漢書』地理志である。「楽浪の海中に倭人有り、分れて百余国と為る」の記事だ。より具体的に記述するのは3世紀、陳寿編纂の『魏志』倭人伝である。

倭人は水中に潜って魚や蛤などの魚介類を捕り、海中の鮫龍などの危害を避けるために、まじないとして頭髪を切り、身体には入墨を施す。倭人が漁撈を主要な生業としていたことは『後漢書』烏桓鮮卑伝にも出てくる。こうした倭人の習俗は中国東南部の越国、会稽の地域の海辺の住民と共通であるとの記述もあり、注目される。断髪文身の習俗については、『荘子』逍遙遊編の「越人は断髪文身す」や『史記』呉太伯世家などの記事で裏づけられる。

古代中国では前漢初期から後漢末期、古代日本では弥生時代中期後葉から後期にかけて、西暦では紀元前2世紀から紀元2世紀にかけての時期になるが、楽浪海中もしくは帯方東南の大海中にあった倭人は、断髪文身し好んで沈没して魚蛤を捕るという沿海の漁撈生活者で、中国東南部の越人と共通点をもっていた。両者は種族としても同一視され、龍や蛇、鳥に対する信仰や太陽信仰など日常生活における思想・信仰においても多くの共通点をもっていた。

(2)倭への伝播

古代における倭の地域は、江南やその南海に位置する古代の呉越世界と、どのような関わりあいをもったのであろうか。中国の越の都であった会稽郡を支配していた太守の墓から建築用の煉瓦が出ており、そこに「……有倭人以時盟不」という文字が記されている。中国の戦国時代の煉瓦であるから古くに倭人が来たことを示す資料といえる。『後漢書』東夷伝にも、倭について「人民、時に会稽に至りて市す」とあり、『魏志』倭人伝の倭は会稽の東に位置づけ、東海外辺の道にあったという認識が読みとれる。

こうした記述を重視すると、日本と関係が深いのは越の文化で、継続して両者に交流・交易があったのだろう。ちなみに、「混一彊理歴代国都之図」を見ると、中世においても倭は会稽の東に位置し、南に展開する列島という認識があったことを教えてくれる。

時代は下るが、遣唐使は中国の明州(現在の寧波)を目指し、帰りもそこから乗船した。明州は越の地で、会稽から100㎞も離れていない。江戸時代の長崎貿易も唐船は寧波から発着していた。寧波は甬江に面する。越王の勾践が最後に呉を滅ぼしたとき、呉王の夫差を甬東百家の君にして赦そうとしたが、夫差は拝辞して自刎して果てた。南東とは寧波から東へ外界に出たところで、そこには舟山列島がある。そこを越えて東すれば、次にあらわれる島影は日本の五島列島だ。古くから倭人はこのルートを通っていたはずである。

これが江南からの直接ルートで、中国や朝鮮半島から日本へ文化が伝わる経路のひとつに想定されている。古くは、6,000年前の玦状耳飾が両者を直接つなぐ遺物のひとつとして取りあげられたが、これについてはその後の調査研究が進み、江南起源説の他に中国北東部起源説や日本自生説などがあり、議論は白熱している。

日本と江南とのつながりについて、安田喜憲氏の研究成果にもとづいてみてみる。約3,000年前に世界規模の急激な寒冷化が起き、中国の北方から怒濤のように畑作牧畜民が南下してくると、もともと長江下流域に住んでいた人々が方々に拡散する。その一部が雲南省や貴州省・江西省などに逃げ、もう一部は船に乗り東南アジアに逃げた。それらが百越で、揚越・干越・甌越・閩越・南越・西甌・駱越・滇越などに分かれた。

なかでも、東シナ海を渡り対馬海流に流されるままやって来た一群があって、その行き着いた先が日本海沿岸というのである。それが海を越えたもうひとつの越国になる。いまに残る、京都府宮津市の越浜や山口県萩市の越ヶ浜などの地名は、もしかすると越人たちの上陸を示すものだったかもしれない。

実際に越人が渡来したかどうかは別としても、鳥取県米子市の角田遺跡の羽人や船の絵画土器と、のちに触れるが中国の江南のそれとの共通項は興味深い。また、福井県坂井市の井向遺跡出土銅鐸の弥生時代中期の船の絵、あるいは弥生中期前葉のイズモから発信され日本海沿岸に広がった櫛描き文土器や、弥生時代中期中葉の北陸に爆発的に広がった独特な櫛描き文土器の発達などから、古くから日本海沿岸の潟湖を通じたリレー式の文化伝播があったことは確かである。こうした日本海沿岸の密な海の交流の結果が、沖合で引き揚がった3点の弥生中期中葉の土器の意味するところであろう。

(3)海を越えたもうひとつの越

中国の越人の祖先はかつての長江流域に生活し言長江文明を発展させた人々で、頭に羽根飾りをもち船に乗って魚を食べ、米を栽培して鳥や蛇や太陽を崇めていた種族であった。しかし彼らはその地を追われ、周辺地域へと追いやられた。その文化の痕跡が周辺地域に色濃く残るという。たとえば、雲南省の石寨山遺跡で出土した貯貝器の横面に描かれている文様は、その頭に羽の冠をかぶる人物が何人かで擢を握り、船を漕いでいるところで、そばには魚が泳いでいる。こうした羽人の絵は長江下流域の浙江省にも認められるという。

船を漕ぐ羽人の絵は鳥取県淀江町の角田遺跡出土の弥生土器にも認められた。絵は部分的になるが、頭に細長く伸びた羽飾りの人物と船や櫂など、その上に太陽と思われる丸いものまで描かれている。土器の時期は弥生時代中期で、中国の戦国時代の動乱期とふれ合う。こうした絵は中国の江南地域を発する文化と共通性がある。つまり、羽人は雲南省から浙江省にかけての中国南部、日本列島の日本海沿岸地にかけて分布しているが、羽飾りをつけた人々(羽人)が対馬海流を通じて、船を操りやって来たり、あるいは往来していた可能性が高い。

これらの図像に描かれた鳥は水先案内のような位置づけで、羽は烏のシンポライズ(象徴化)ともいえる。描かれていることも多い太陽は、それを神として崇めたことを示している。いわゆる太陽神信仰で、その点においても日本のそれともつながる。長江下流域では鶏や烏が重要視されたというが、鳥が太陽を抱えて東の空から西の空へ毎日運行し、鶏は朝の時を告げる動物として認識されていたとの理由からである。

まとめると、長江下流域を拠点とした稲作・漁撈の民は羽飾りをもち船に乗り、魚を食べて米を栽培し、鳥や太陽を崇めていた。それが約3000年前の気候変動により南下した畑作牧畜民に押され、その場所を追われて中国の山奥や日本列島に流れ着いた。それが越人で、温帯ジャポニカ米の新しい稲作文化をたずさえていた種族である。日本海沿岸地域の越も百越のひとつとみなせば、古くに越の概念があり、のちにコシと読み替えたという論理になる。それがエツをコシより古くみる理由だ。

4 対馬海流・豪雪の影響と渡来文化

(1)対馬海流の影響

日本海は北西太平洋に位置するいわゆる縁海である。縁海は大陸の縁辺にあり、島や半島で大洋と不完全に隔てられている海をいい、太平洋のような大洋に比べると小さく、流れ込む河川の影響を受けやすい。いつぽう日本海は津軽海峡・宗谷海峡・間宮海峡(タタール海峡)・対馬海峡の4つの海峡でつながり、潮の干満などもあるので、その影響を受けている。最も深い対馬海流でも130mしかなく、それに対して日本海は平均水深約1,450m、最深部の水深3,700m以上と非常に深い。

つまり、日本海はその周りの海とつながっているが、それはごく表面のことだけで、閉鎖性あるいは独立性の強い入れ物で、単一の海洋としての機構や働きをとらえるのにふさわしい海域なのである。

たとえば、気候変動による氷期や間氷期の到来時には、それに連動して海水面の高さの変化(海水準変動)が汎世界的な規模で起きる。すると海峡の深度が変わり、海底堆積物にも影響する。日本海における堆積物の調査成果にもとづくと、黒潮から分岐した対馬海流は、18,000年前に起こった汎世界的な温暖化現象による一大海進にともない、日本海に9500年前ごろ一時的に流入したが、本格的な流入は8000年前になってからだという。

日本海に流入する海流は、黒潮の分流である対馬海流のみである。対馬海峡から日本海に入ったあと、日本海の東縁を本州西側に沿って北上し、流量の半分が対馬海流から太平洋に流れ出す。残りはさらに北上して宗谷海峡と間宮海峡(タタール海峡)からオホーツク海へ流れていく。それ以外はリマン海流←沿海州寒流←北鮮寒流となって日本海の東縁を南下する。

対馬海流は対馬海峡から津軽海峡まで約2か月かけて移動する。そのあいだに毎秒200tの流量があり、1日あたり4000億kwの熱エネルギーを運ぶ。同時に1日あたり65億tの水を蒸発させながら流れている。冬になると、シベリア大陸から吹く北西の季節風は対馬海流からの大量の水蒸気を吸収し、日本列島の脊梁山脈にぶつかって日本海側に豪雪をもたらすのである。

(2)豪雪の影響

現代の豪雪はマイナスにとらえられがちだが、もたらされた大量の雪が日本海側に豊かな植生と水資源という多大な恩恵を与えてくれる。夏は高温で日照時間も長く、冬は降水量が多くなるため、豪雪地帯では稲作農業に適した環境ができあがる。冬が長く積雪量が多いことで、雪の重みに耐えうる大型建物や、長い冬の期間を生かした手工業生産の技術が発達する。

縄文時代の大型建物は豪雪の環境がもたらしたもので、北陸に発達した玉つくりの爆発的に膨れあがる生産は、豪雪による冬の一大産業とみている。東部日本海沿岸の人々の考え出した生きる知恵であり、いまの豪雪地帯の地場産業の多さにつながる。福井県でいえば粘り強さや実直さの県民性につながっているように思う。

いずれにしても、東部日本海文化の独自性は、対馬海流と豪雪地帯の二大要素で形成されたと考えている。対馬海流を通じて大陸から継続して数多くの遺物(モノ)がもたらされるが、その渡来した人々(ヒト)がもたらした最新の技術(ワザ)を受容し、豪雪という環境でじっくりと長年のあいだ煮詰めながら発達させてきた歴史を前提に据える必要があるだろう。

最後に鈴木牧之の『北越雪譜』に、名産の越後縮を説明した箇所があるので紹介しよう。

雪中に糸となし、雪中に織り、雪水に洒ぎ、雪ありて縮あり。されど越後縮は雪と人と気力相半して名産の名あり、魚沼郡の雪は縮の親といふべし。

これは生産と雪の関係、古代に遡る北陸の地場産業の発達を見事に言いあらわしている。東部日本海文化にとって、雪が厳格な父親の存在ならば、広範囲に発達した潟湖の存在は、懐の深い母親の存在に位置づけられる。その両親からコシという東西に長い独自の文化が生み出され、それが長年にわたり熟成され、いまに至ったのだと考えている。

(3)漂着するモノ

対馬海流の話を深めてみる。黒潮が九州南部沖で枝分かれし、九州西岸沖の東シナ海を北上したのが対馬海流で、その流れは対馬海峡を通って日本海に入り、本州沿岸をぬって津軽海峡まで北上する。その流れは海流としては黒潮の本流と比べものにならないほど小さなもので、黒潮のようにはっきりとした流帯でもなく、流量も極めて小さい。しかし、季節風による吹送流は顕著で、対馬海流に乗った漂流物は日本海沿岸に漂着しやすい。

南からの漂着物で知られるのが、熱帯起源のココヤシである。その漂着は江戸時代の書物にも取りあげられるほどである。小野蘭山の『本草網目啓蒙』(1803~05年)には「和産なし、熱帯の産なり、実は四辺の海辺に漂着し来る。故に四国、奥州、若州の地にままあり」と記されている。

日本海沿岸への漂着は歴史的に知られているが、さらに古い事例が長崎県壱岐市の原の辻遺跡のヤシ笛(弥生時代)である。また、ヤシ笛を模した土笛が西部日本海沿岸の、とくに弥生時代前期の遺跡で確認されている。近年でも状況は同じで、ココヤシをはじめゴバンノアシ・ニッパヤシ・モダマなど、多くの種類の果実や種子が熱帯域から日本列島へ漂着している。福井県の越前海岸や美浜の海岸でもココヤシの実の漂着を見たという事例も聞いている。

ココヤシのほかに、対馬海流が巻き込み流れ入る越前海岸や若狭湾周辺では、ときおり大型船が流れ着くことがある。大正時代には、南越前町の糠海岸沖合に流れ着いた特務艦「関東」があり、近年ではロシア船籍のタンカー「ナホトカ号」の重油流出事故が記憶に新しい。古くは、伝・福井県坂井市出土の三翼鏃・三角鏃や、福井市の当山美濃峠古墳出土の中国銭貨などがあげられる。また、越前町茂原の入日ヶ滝には流れ着いた仏像が安置されたとあるので、越前海岸に群生するニホンズイセンも、対馬海流に乗って外国から渡来したものかもしれない。

入日ヶ滝

5 渡来するヒト・モノ・思想

(1)渡来するヒト・モノ

対馬海流の作用は海の文化を語るうえで欠かせない要素であるが、福井県出土の渡来系文物からその詳細を知ることができる。日本における渡来文化の波を分けると、①4世紀末〜5世紀初頭、②5世紀後半の雄略朝、③6世紀の継体・欽明朝、④6世紀末〜7世紀前葉、⑤7世紀後半の天智朝がある。福井県には4世紀末〜5世紀初頭、5世紀後半〜6世紀の関連資料が多いことから①〜③の波に照応している。

第一波の例としては、福井県越前町の番城谷山5号墳出土の陶質土器の大甕がある。4世紀末頃のもので、朝鮮半島東南部の加耶系あるいは新羅系とみられる。福井市の和田防町遺跡出土の韓式系土器も、この一波に位置づける。なお、北陸には渡来神を祭る神社や、加耶・新羅の痕跡を示す地名・伝承のたぐいが知られる。

『日本書紀』には、意富加羅国の王子、都怒我阿羅斯等(つぬがあらしひと)が越国の笥飯浦に留まったとある。また、崇神天皇65年の蘇那曷叱智(そなかしち)を遣わして朝貢する記事や、垂仁紀の蘇那曷叱智が本国に帰る記事は4世紀後葉頃であった可能性が高い。その頃といえば朝鮮半島は高句麗の南下政策による動乱期にあり、こうした社会情勢のなかで加耶系の須恵器生産が開始している。

第二波の例としては、福井市の当山美濃峠古墳や越前町の釦神社隣接地出土の陶質土器がある。5世紀後葉〜6世紀前葉のもので、朝鮮半島東南部からもたらされた可能性が高い。陶質土器の存在は渡来人の存在を示す物証といえる。

なお、のちの史料にはなるが、『越前国司解』(766年)には、越前国敦賀郡伊部郷に居住する間人石勝や秦曰佐山などの人物が記される。敦賀郡の伊部郷とは、現在の織田盆地(旧・織田町)あたりと考えられる。間人とは天皇と異国人との間を取りつぐ役目をする氏族であり、秦氏は著名な渡来系の氏族で、越前・若狭に多いという。このような考古資料と渡来人に関する史料は、対外交流を示すものとして注目できる。

劔神社境内隣接地の陶質土器

(2)海から引き揚がった土器

対外交流を示す物証として、海から引き揚げられた土器がある。漁師が玄達瀬や浦島礁などで底引き網漁をおこなうと、ときおり土器が網に引っかかるのである。それらを集めて時期を検討すると、弥生時代中期中葉から近現代まで、じつに長期にわたる。断片的であるが、継続した交流・交易を示している。なかでも、玄達瀬は対馬海流の通り道にあたり、その流れの早さも知られる。そのため良好な魚礁であるとともに、海上交通上の難所にあたることから船が沈没したり、積み荷が落ちたりする。

また、福井県の丹生山地は海岸線の間近にせまる地形であるので、とくに海からのランドマークとなる目立つ山は漁師たちの信仰が厚い。それを証するように丹生山地には金比羅山などの山名が多い。しかも、越前町は海にまつわるエピソードに事欠かない。運ぶ途中に海に沈んだ鐘の話や、網に掛かった神像・仏像の話などがあり、他に日本海を抱える福井県にはそれに類する昔話・伝説が数多い。

海揚がり土器を丹念に検討すると、古代のことにはなるが、海神に対する投供行為とみられる痕跡がうかがえる。古代の人々は航海や漁業の成否が海神の心しだいだと考えており、神の喜んでもらうため、海にモノを投げ入れる行為があったとの記録もある。これらの実証は難しいが、海揚がり土器のところでは、アワの付着からその可能性について紹介した。いずれにしても、古代から中・近世にかけての人々が自由自在に船で往来していたことは、海揚がりの土器を通じて知ることができる。

(3)神仙思想と常世信仰

淡海三船の『唐大和尚東征伝』には、遭難した鑑真の一行が鄞県(浙江省寧波市)の白水郎に水や食糧を供されたとする記事がある。鄞県の海辺は南路を取ってからの遣唐使の寄港地であった。白水郎とは水人のことである。鄞県の水人とは越系の水人であろう。水人を白水郎という呼び方は、『風土記』『万葉集』にも見出される。白水郎とは神仙世界に流れる川の名で、鄞県の水人たちが道教と深い関わりをもっていたという指摘もある。

日本で道教的世界観を背景にもつものに、浦嶋子の説話がある。『丹後国風土記』『日本書紀』『万葉集』に登場するが、不老不死を願う神仙思想とは異なり、永遠に若さを保ちうると観念された常世信仰にもとづく。常世とは海の彼方にあると観念された世界で、『万葉集』には常世に変若水があるとされ、それを飲むことで永遠の若さを保ちうると観念されていた。常世の常とは永遠を意味する言葉とされ、その点で不老不死とは意味合いを異にする。

浦嶋子説話に酷似する説話が、中国江南の洞庭湖の竜女説話に見出される。こうした説話は江南の水人によって丹後半島にもたらされたものであろうと推測されている。江南水人は、いうまでもなく越系の水人であった。黒潮や対馬海流の沖合を流れる日本各地においても、古代には浦嶋子の伝承に類似したものが語られていた可能性が高い。

六国史を紐解くと、丹後や但馬の式内社の社名には常世信仰ゆかりのものがある。丹後国竹野郡の発枳(からたち)神社(京都府京丹後市)、但馬国気多郡の蜀椒(ほそき)神社(兵庫県豊岡市)や城崎郡の重浪神社(兵庫県豊岡市)である。

『日本書紀』皇極天皇3年(644)7月条によると、東国の不尽河の辺の人、大生部多が常世虫を祀った有名な事件が起こるが、常世虫は常に橘樹や蜀椒に生ずる蚕に似た虫だったという。常世虫はシンジュサン(ヤママユガ科)の幼虫と考えられる。蜀椒神社はホソキにちなんだ社名である。

カラタチ(発枳)も橘と同様に蝶や蛾の幼虫がつくことから、発枳神社も常世虫と関わりがあり、丹後国與謝郡の大虫神社や小虫神社(京都府与謝野町)も同様であろう。越前国丹生郡の大虫神社や小虫神社(福井県越前市)、佐々牟志神社(福井県越前町)なども、常世虫や常世信仰と関係するだろう。

加えて、重浪神社については『日本書紀』垂仁天皇25年3月条にみえる、天照大神が倭姫命に教えた言葉が知られる。

是の神風の伊勢の国は、常世の浪の重浪帰する国なり。傍国の可怜し国なり。是の国に居らむと欲ふ。

また、『日本三代実録』元慶4年(880)2月4日条には、日本海沿岸ではスクナビコナ神が出雲から常世へ渡ったと語られ、石見国には常世国があったとある。若狭国三方郡の常神社や加賀国江沼郡の忌浪神社(石川県加賀市)も、常世信仰との関わりが推測できる。式内社として丹後国竹野郡には生王部神社(京都府京丹後市)、但馬国出石郡には大生部兵主神社(兵庫県豊岡市)が鎮座している。天平勝宝2年1月8日の「但馬国司解」には、出石郡穴見郷の戸主として大生直山方がみえるので、常世虫を祀った大生部多が思い起こさせる。

こうしてみると、古代の日本海沿岸部には常世信仰があったことが想定できる。常世とは海の彼方にあると観念された世界で、黒潮で様々なモノが海岸に漂着する事実が、黒潮の彼方に常世を幻想した背景である。常世には永遠の命、若さの源泉があるとされた。それは、古代中国で流行した神仙思想の不老不死とは異なり、若返りの観念が根底にあった。変若水を飲むことで若さを保ちうる世界が常世であった。対馬海流の日本海沿岸を洗う但馬・丹波・若狭・越前などの地域には古層として常世信仰があり、そのうえに渡来系の文化要素が重なり、神仙思想に彩られた様々な伝承が成立したと考えられる。

6 丹と越(変若)

(1)丹の意味と聖なる地

『万葉集』の「あをによし 寧楽の京師は 咲く花の 薫ふがごとく 今盛りなり」(巻第3 328番)の歌には「に」が2か所ある。「あをに」とは青色の土を意味し、「にほふ」は赤色が美しく輝く状態を指す。丹とは赤がきわだつ場所、赤土のことを指すことから、丹が生まれる地として「丹生」の地名が生まれたと考えられる。福井県にも丹にまつわる地名が多い。福井市の大丹生、小丹生、竹生の丹生神社、越前市丹生郷町などが知られる。越前市の鬼ヶ岳は御丹生ケ岳とも言った。

これらは福井県嶺北の西側、越前海岸に接する丹生山地にあり、現在の福井市・越前町・越前市の西部域にあたる。丹生山地を通ると、ときおり道路に削られた丘陵が目につく。真っ赤な土の露頭があるので、福井県の丹生郡は丹の生まれるところにふさわしい地といえる。

また、丹生山地は良質な粘土が包含される地であった。古くは越前町の番城谷山5号墳で出土した初期須恵器の一群や、平安前期に一大生産地となった丹生窯跡群の須恵器の一群がある。中・近世には越前町平等を中心に展開した越前焼の生産へとつながっていく。

さらに、『越前地理指南』には福井市清水畑町の赤土山のことが出てくる。赤を基調とした越前焼や越前赤瓦は、ある意味で色彩のブランドといえる。丹生の土に酸化鉄などの鉄分が多く、焼けば赤褐色に発色することによるもので、こうした赤の色彩がこの地には脈々と根づいている。

丹生の地は、たんに赤土や鉄分の多い粘土だけでない。微量だが辰砂が産出するという。辰砂とは硫化水銀からなり、水銀を精製するうえで重要な鉱石だ。塊で産し、熱すると水銀と硫黄が生成される。古来「丹」と呼ばれる。水銀の製造以外にも赤色の絵の具の原料になるという。丹生と名のつく地は、水銀朱が産することが多く、奈良県南部の吉野あたりが有名である。

丹生山地にも水銀朱関係の地名が散見される。福井市の上一光・下一光・一光の地名は、辰砂採掘の技術者集団が井光の神を信仰したことに由来するという。『福井県丹生郡誌』編纂時のデータにはなるが、福井市の清水畑・清水尻・竹生、越前市の広瀬・三ツ俣・丹生郷で水銀朱が検出されている。地質調査が進めば、丹生山地の各所でその存在が明らかとなるだろう。

また、越前町の中条4号墳からは、古墳時代中期の石皿と石杵が出土した。石皿の表面は真っ赤に染まるので、朱を精製した道具である。丹に関わる地名や遺物の存在は、ふくいの歴史を考えるうえで重要な視点となる。

なお、丹は神仙思想につながる。古代において水銀朱は不老不死の薬、いわゆる仙薬として重宝されたからだ。とくに、仙薬を含めた神仙思想が日本にも伝わり、持統天皇は若さと美しさを保つために飲んでいたという。ただ、水銀は有毒になるので、多くの権力者が命を落としたという。古くは、秦の始皇帝が徐福という方士に命じて、東の海にある蓬莱山に不老不死の薬を探しに行かせたが、その山が日本ではないかという。実際に徐福伝説が各地に点在する。日本海沿岸では、丹後半島の新井崎神社(京都府伊根町)が上陸地として知られる。

丹が生まれる地は、奈良県南部の吉野のように聖地とみなされることが多い。福井県の丹生山地も、常世信仰の聖地として認識され、泰澄和尚が越知山を選んで修行したことは、丹の生まれる地であったこととも関係するのかもしれない。

(2)ヲチと若返り

丹生山地を聖地とみなす理由は、越の語源にも関係するからだ。越を漢和辞典で引くと、字音は漢音のエツ、呉音のオチ・エチで、常音はエツ/こ…す こ…える。つまりエツだけでなく、ヲチという読み方がある。福井県でヲチといえば、すぐに越知山が頭に浮かぶ。越前海岸に近い位置で、丹生山地にそびえる標高612mの山である。福井市と丹生郡越前町にまたがり、泰澄和尚が修行したとの伝承をもつ。

越知山は現在、越と知の2字でヲチと読むが、知は2字表記のさいのあて字とみる。越が高志・古志と表記することと同じだ。余談になるが、3字地名も2字にする風潮がある。若狭の遠敷は木簡では小丹生と3字表記の場合もある。おにゅうという音があり、遠敷の2字をあてたようである。

さて、『万葉集』でヲチはどのように表記されるのか。大伴家持の歌では「変若」の字をあて、若返りの意味をもたせている(『万葉集』巻第13 628番)。他にも、月の神である月読が所持したヲチ水には若返りの効能があると信じられている(同巻第13 3245番)。他の歌にもヲチは若返りの意味があり(同巻第4 627番)、常世の国に住んでいたらしいから、昔より若返ったようだとの歌まである(同巻第4 650番)。仙薬も若返りと関連づけられている(同巻第5 847・848番)。いずれにせよ『万葉集』ではヲチは変若の字をあて、その音に若返るという意味合いがあったようである。

こうした変若の由来が中部日本海沿岸の常世信仰と関係しないだろうか。先に触れたが、但馬・丹後・若狭・越前には常世信仰が根深く浸透していた。そもそも変若の2字はヲチとは読めない。ヲチに若く変わるの意味が込め、おそらく変若の字をあてたのだろう。ヲチ水は常世にあったとの認識があり、ヲチの地名が越の呉音であることから越国との関係性がうかがえる。

『若狭国風土記』逸文(『和漢三才図絵』所収)によると、若狭には長生きした容貌の若い夫婦がのちに神となり、それにちなんで若狭の国と称したとある。八百比丘尼の伝説もあり、若い状態のままでいる、あるいは若返りの思想があったと考えられる。このような認識が古くから若狭にあったことが重要で、丹のつく地名が越前・若狭に散見することとも関係するだろう。

日野川から見た越知山と丹生山地

(3)ヲチの由来と変若(をち)水

常世信仰の根強い中部日本海沿岸地域で、とくに福井県はヲチの由来に関係があったとみている。もともと越知山を含めた丹生山地一帯に越の字が古くに定着し、ヲチと呼ばれたことが前提にあり、その地では対馬海流を通じて大陸・半島から伝わった神仙思想と、独自の若返る発想からくる常世信仰が融合した可能性が高い。それが、いつしかその付近の水を飲むと若返るという噂が広まり、それからヲチに変若の字をあてたことで、若返りの意味をもった可能性を考えている。しかし、そのことはいつしか人々に忘れ去られ、いまは越知山あるいは越知川として、わずかに地名が残ることになったと見ている。

また、聖地の素地がある丹生山地と、その中心的な位置づけの越知山は、泰澄和尚が修行した地としても知られる。泰澄は役行者につぐ第2の修験者で、神仏習合の祖ともされる。道教的な影響も強い初期の山岳修行者の代表といえる泰澄が、丹の生まれる地や変若水の出る地と知っていれば、越前国の麻生津(福井市三十八社あたり)から西に向かったことは必然なのかもしれない。

最後に、若狭ゆかりの福井県小浜市のお水送りは、奈良県奈良市の東大寺二月堂の修二会との関係が知られる。修二会では若狭井から汲まれた香水を本尊に供えるが、その香水は若狭の遠敷明神が神々の参集に遅れたお詫びとして献じられたと伝えられている。東大寺の若狭井と小浜市の鵜の瀬は地下水脈で通じていて、鵜の瀬の水が若狭井から湧出するとされ、正月の若水迎えの習俗とも関係するという。お水送りに関係する山八神事では、酒と赤土で練った土鰻頭を舐める行為があり、道教に必携の仙薬(丹)ともつながる。

なお、余談になるが、以前に越知山大谷寺付近の石切場の石を科学分析したさい、水の浄化作用があるとの結果が得られた。なにより石切場が泰澄和尚の入寂の地にあることが興味深い。また、付近の越知山中腹には泰澄ゆかりの独鈷水が湧き出る。それが変若水の名残かと想像すると、妙な興奮をおぼえる。

※本文は、堀大介「はじめに 海は語る―ふくいの歴史を足元から探る前に―」『平成25年度 越前町織田文化歴史館 企画展覧会 海は語る ふくいの歴史を足元から探る』越前町教育委員会 2013年より転載した。

7 厨1号洞穴遺跡について

ここでは、越前町の海文化として、厨1号洞穴遺跡(町文化財)について取り上げる。

南北に走る海岸段丘状の越前海岸の岩壁には、海蝕洞穴がいくつも確認されている。昭和43年(1968)に厨地区を中心とした分布調査を行ったところ、44の洞穴が確認できた。これらの洞穴のなかには火葬場、霊場、物置などに利用されているものがある。そのなかのひとつが厨1号洞穴である。昭和17年(1942)ごろ斎藤優氏が試掘した厨地区G号洞穴のことでもある。

厨1号洞穴は海岸汀線から50m程の海岸段丘の裾部で、ほぼ南北に走る海岸線に直交するように西向きに開口し、県道より10m程入った垂崖の根元に存在する。洞穴の規模は奥行き16.7m、間口2m、胴央幅3.5m、遺構面よりの間口高3m、洞央部での高さは4m程をはかるが、洞幅・洞高ともに一様ではない。調査の結果により、以下のことが判明した。

まず、洞穴の入口には大きな石塊があって、内外を区別している。火焚場が洞穴入口の左右に存在する。そこで繰り広げられた灰は洞穴の奥へ掻き出し、その灰層が45㎝の厚さで堆積し、23層に分層できた。このことは長期間の作業がおこなわれていたことを意味している。火焚場は2度にわたって造り替えられた可能性がある。土器は火焚場および洞穴壁に沿って集中的に出土した。

また、灰層内から検出された貝類殻は、とくにウニの刺が多量であった。灰の凝固物、土器片の白色凝固物から、かなりの濃度の塩を検出している。多量に出土した遺物は弥生土器と土師器で、煮沸用であることから、製塩もしくは塩を利用したウニの加工場的な工房跡と考えられる。土器からは朱の痕跡も得ることができた。

洞穴の奥には250×170㎝の範囲で石敷きを検出した。移住者の居住空間を想定できる。遺構面に5体以上の遺骸があり、壮年および幼年のもので、天井から剥落した石塊に圧砕されたような状態で発見されたため、埋葬された状態とは考えにくく、落盤後の遺骸と推定される。遺骸のなかには滑石製ペンダント(縦2.5㎝ 幅上端2.27㎝・下端1.6㎝ 厚さ4.4㎝)と管玉(太さ4㎜ 長さ1.65㎝ 孔径1.5㎜)を伴っていたものもある。

加えて、洞穴最奥部から大型の須恵器壺が出土し、その奥に再び洞穴を検出した。開口部は幅1.2m、奥行き6.7m、幅8mを測る。人骨のほか土師器と須恵器が、厚い粘土質の暗褐色土層に覆われて出土した。これらの状況から、崩落事故ではなく埋葬された可能性もある。土器の年代は6世紀代である。

出土した遺物は、銅鏃・滑石製ペンダント・管玉・弥生土器・土師器・須恵器である。土器は弥生時代後期から6世紀までのものが存在し、断絶はあまり認められない。そのため、洞穴がこの期間継続的に使用されていた可能性がある。

厨1号洞穴遺跡

遺物の出土状況

人骨の出土状況

厨1号洞穴遺跡の出土遺物

※本文は、越前町洞窟遺跡調査団『越前町厨1号洞穴』2017年をもとに執筆したものである。